Artículos

A presença do animal e da animalidade no território esportivo: Expressando o "Mais-que-humano" do humano

Resumo: O ensaio objetiva demonstrar as formas de presença do animal e da animalidade que fazem do esporte uma expressão desse “mais-que-humano” do humano. Parte-se do pressuposto que o esporte é uma manifestação potente da animalidade do humano, e não uma fronteira que os coloca em oposição. Tensiona-se o conceito de território para interpelar a relação “animal/humano” no esporte a fim de pensar os processos cartográficos intermediado por poderes: o poder dos dispositivos que os atravessam e a potência do poder desses corpos de afetar e serem afetados. Conclui-se que o esporte é um fenômeno da vida, ou do continuum da vida, ao expressar sempre o “mais-que-humano” do humano. Por ser um argumento de ordem política, entende-se que as análises sobre o esporte não podem se furtar de repensá-lo desde uma chave ontológica distinta daquela que separa os seres e os classifica a partir de uma relação de superioridade e inferioridade.

Palavras-chave: Animal, Animalidade, Ontologia, Esporte, Território.

The presence of the animal and animality in the sports territory: expressing the "more-than-human" of the human being

Abstract: This essay aims to demonstrate the forms of presence of the animal and animality that make sport an expression of what is “more-than-human” in the human being. It is assumed that sport is a powerful manifestation of the animality of the human, and not a boundary that places them in opposition. The concept of territory is emphasized to question the “animal/human” relation in sport in order to reflect upon the cartographic processes mediated by powers: the power of the devices underlying them and the potential of the power of these bodies to make an impact and be affected. In conclusion, sport is a life phenomenon, or one in the continuum of life, as it always expresses the “more-than-human” aspect of the human being. As a political argument, analyzing sports cannot fail to rethink them from an ontological key other than that separating beings and classifying them on the basis of a relationship of superiority and inferiority.

Keywords: Animal, Animality, Ontology, Sport, Territory.

La presencia del animal y de la animalidad en el territorio deportivo: expresando lo "mas que humano" de lo humano

Resumen: El ensayo pretende demostrar las formas de presencia de lo animal y de la animalidad que hacen del deporte una expresión de ese “más que humano” de lo humano. Se parte del supuesto de que el deporte es una potente manifestación de la animalidad humana, y no una frontera que los opone. Se enfatiza el concepto de territorio para cuestionar la relación “animal/humano” en el deporte para pensar los procesos cartográficos mediados por poderes: el poder de los dispositivos que los atraviesan y la potencia del poder de estos cuerpos para afectar y ser afectados. Se concluye que el deporte es un fenómeno de la vida, o del continuum de la vida, pues expresa siempre lo “más que humano” de lo humano. Por ser un argumento político, se entiende que los análisis del deporte no pueden dejar de repensarlo desde una clave ontológica distinta a la que separa a los seres y los clasifica a partir de una relación de superioridad e inferioridad.

Palabras clave: Animal, Animalidad, Ontología, Deporte, Territorio.

Introdução

Por mais que o esporte seja considerado uma prática social criada pelo humano, a forma de lidar com a presença do animal e da animalidade na passagem dos jogos antigos para o esporte foi um elemento fundamental para o processo que o engendrou. Elias e Dunning (1986) mostram, em seu clássico “A busca da excitação”, como ao longo dos séculos XVIII e XIX, na sociedade inglesa, se deu um processo que envolveu continuidades e rupturas entre jogos tradicionais e o esporte moderno. Para os autores, o processo de esportivização dos jogos pré-modernos é produto, e neste sentido, é uma forma de expressão da transformação da sensibilidade da elite inglesa, a qual passou a estar sensível ao grau de violência presente nos jogos tradicionais, demonstrando assim, um controle das emoções nas práticas e espaços sociais.1

Uma prática significativa que expressa esse processo de continuidade e ruptura entre os passatempos tradicionais antigos e o esporte moderno, portanto, regulado, foi a caça à raposa na Inglaterra (Elias & Dunning, 1986). Para Elias e Dunning (1986), a caça à raposa inglesa tinha determinadas características peculiares que a fazia distinguir-se de outros tipos de caças em outras sociedades. Tais características, como uma maior regulamentação, organização e especialização, a colocou em uma espécie de transição entre práticas pré-modernas e práticas modernas, mais próximas aos esportes regulamentados. As peculiaridades que mais nos interessam aqui, trata-se dos tipos de restrições que os caçadores impunham a eles mesmos e seus cães, havendo códigos específicos que orientavam a prática, como o comportamento dos participantes e o treinamento dos cães (Martins & Altmann, 2007). Os cães eram treinados para caçar somente raposas, não havia o uso de armas (por parte dos caçadores), e talvez o principal código, somente os cães podiam matar as raposas (Martins & Altmann, 2007).

Destarte, a caça à raposa na Inglaterra é um exemplo significativo do quanto que o início de esportivização de práticas e passatempos pré-modernos é expressão de um processo maior o qual Elias (1993; 1994) chamou de processo civilizador. O autor pensa uma inter-relação entre indivíduo e sociedade, na medida em que ele busca analisar a relação entre as transformações nas sociedades e as alterações sofridas na personalidade dos indivíduos. O processo civilizador é a operação que produz efeitos tanto nas estruturas sociais, como nas estruturas da personalidade, sendo a transformação da sensibilidade – ou a educação do corpo – a condição dessa operação.

Este ponto da teoria “elisiana” é fundamental porque o controle sobre as condutas dos indivíduos não foi somente exercido pelo Estado, mas entre os indivíduos a partir das relações sociais, como também um autocontrole do próprio indivíduo que encarnava as condutas e ações desejadas socialmente, as legitimando (o controle e as condutas). O ato de o indivíduo internalizar o controle, expressa a influência de Freud e seu conceito de inconsciente sobre a teoria de Elias (1993; 1994) acerca do processo civilizador, afinal tal processo tem como condição necessária a internalização do controle do corpo, de seus desejos e afetos.

Por isso as práticas e jogos antigos os quais aconteciam com a participação de animais, na medida em que foram se aproximando da lógica da regulamentação dos esportes modernos, e aqui há destaque para a caça à raposa na Inglaterra, surge como signo de civilidade. A presença do animal não é um mero acaso, pois delegar aos cães a responsabilidade por perseguir e matar a raposa, enquanto o caçador (humano) era um espectador, acenaria a demarcação de uma fronteira entre a civilidade do humano e animalidade do animal. Em outros termos, o esporte moderno seria sinônimo de civilidade e uma das expressões do processo civilizador ao permitir que os indivíduos da elite inglesa demonstrassem ações e condutas desejadas socialmente, isto é, representava uma imagem digna de indivíduos civilizados; ao passo que o animal servia como uma espécie de contraponto, mostrando o que não seria civilizado, assumindo sua própria natureza enquanto animal, distinto, portanto, do humano. Assim, o humano aqui operaria um duplo controle sobre a natureza, portanto, sobre o animal: o adestraria e teria seu comportamento moldado através do caçador; bem como o próprio caçador operaria um controle sobre si mesmo, na medida em que ao mesmo tempo que participaria do jogo, estaria de fora do ato mais cruel, que seria o de matar a raposa, demonstrando, então, um controle da forma como a caça à raposa era experimentada. Aqui, a fronteira entre humano e animal é traçada através das maneiras pelas quais cada um experimentava a prática – o primeiro de forma civilizada, o segundo de forma violenta, signo de animalidade.

O processo apresentado nos parágrafos antecedentes, confluem para o seguinte o ponto: a presença do animal e da animalidade no esporte serviu como contraponto da civilidade do humano ao praticá-lo; à medida que a prática esportiva é uma espécie de demarcador do distanciamento entre humano e animal, o esporte seria uma expressão da suplantação da animalidade presente no humano.

No entanto, o que queremos argumentar no presente ensaio é o avesso dessa suposta suplantação, e percorrendo os paradoxos da presença do animal e da animalidade no esporte, afirmar que: na medida em que se trata de um espaço de troca entre seres diversos, como humano, animal, objetos técnicos, dentre outros, o esporte devolve “[...] o humano ao continuum da vida enquanto um animal” (Fausto, 2020, p. 172). O que aqui queremos propor é que o esporte é uma expressão potente da animalidade2 do humano, e não uma fronteira que os coloca em oposição, ou se usarmos os termos de Massumi (2017), entendemos que o esporte expressa a constituição “mais-que-humana” do humano – suas zonas de vizinhanças com outros seres. O objetivo deste ensaio, trata-se então de demonstrar as formas de presença do animal e da animalidade que fazem do esporte uma expressão desse “mais-que-humano” do humano.

Para tal empreendimento, o presente escrito foi organizado a partir de outras três partes para além dessa introdução. Na sequência do texto, a relação “animal humano” no esporte é tratada sob a perspectiva do território, em que é considerado um espaço de coabitação. Na terceira seção apresentamos como o esporte é expressão da animalidade, a qual se apresenta desde a relação entre os animais humanos e não humanos. Na quarta e última parte tecemos nossas considerações finais sinalizando que o esporte é um fenômeno da vida, ou do continuum da vida, ao expressar sempre o “mais-que-humano” do humano.

Esporte: um território traçado por animais humanos e mais-que-humanos

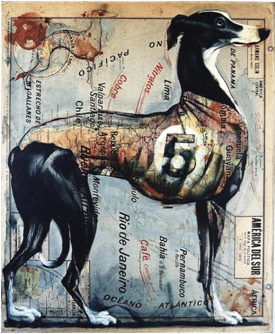

A pintura acima, representada na figura 1, é uma arte do pintor e ilustrador espanhol Fernando Vicente Sánchez (Madrid – 1963), sendo uma das obras que compõem uma coleção que o autor denomina de “Atlas3”. As obras desta coleção são feitas a partir da pintura em cima de mapas – lâminas cartográficas antigas. Nestes mapas Fernando Vicente pinta corpos humanos e também corpos animais, podemos dizer que há uma sessão dentro da coleção Atlas que poderia ser denominada de “Atlas bestiário” pois das 32 imagens da coleção presentes em sua página na internet, o autor dedica 10 delas a desenhar animais. Corpos de galinha, cavalo, macaco, golfinho, girafa, cachorro, dentre outros, são metamorfoseados a territórios geográficos, os animais são cartografados em meio a continentes, países, pontos cardeais, relevos, oceanos e fronteiras.

Como visto, na ilustração de Fernando Vicente no início deste tópico, há um cachorro vestido com um uniforme que denota ser o de um atleta de corrida. O fato de ser pintado sobre um mapa, expressa bem a principal ideia que buscamos desenvolver nesta sessão do texto, a saber, de que o esporte é um território coproduzido entre diversos seres, dentre eles os animais humanos e mais-que-humanos, descentralizando a participação do humano no território esportivo, e distribuindo-a com os demais seres.

Em um texto de juventude, datado de 1995, Deleuze (2006), cujo título é “instintos e instituições”, tenciona ambos os conceitos, acenando que se trata de duas formas distintas de satisfação das tendências, em outros termos, “[...] toda experiência individual supõe, como um a priori, a preexistência de um meio no qual a experiência é levada a cabo, meio específico ou meio institucional. [...]” (Deleuze, 2006, p. 24). Destarte, instinto e instituição são maneiras de organizar a experiência, de tal modo que, diz Deleuze (2006), no humano, a urgência da fome devém reivindicação de pão, por exemplo. Para o filósofo francês, o problema do instinto e da instituição é mais bem expresso na relação entre o humano com o animal,

[...] quando as exigências do homem incidem sobre o animal, integrando-o em instituições (totemismo e domesticação), quando as urgências do animal encontram o homem, seja fugir ou atacar escapar ou atacá-lo, seja para conseguir alimento e proteção (Deleuze, 2006, p. 27).

Ora, entendemos que o esporte é uma grande expressão dessa tensão acenada por Deleuze, de tal forma que vemos a instituição esportiva marcada e traçada por encontro entre animais. E neste sentido, acreditamos ser mais potente mostrar tal tensão através do conceito de território. Olhar para o esporte através da noção de território, é partir do pressuposto que o esporte não existe a priori dos corpos dos animais humanos e mais-que-humanos, nem que estes sejam anteriores ao território esportivo, mas que o traçar do território é concomitante à emergência destes corpos.

Decorre disso que, tensionar o conceito de território para interpelar a relação “animal humano” no esporte significa pensar num processo cartográfico onde o traçar desses corpos é intermediado por poderes. O poder dos dispositivos que os atravessam (“O que se pode fazer com esses corpos?”), e a potência do poder desses corpos de afetar e serem afetados (“O que pode o corpo?”). É a partir da ideia de um corpo como um território que a política investe no corpo. Pensar o poder para pensar o território se faz central pois não é possível dissociar a forma de um corpo com suas afecções, ou seja, é da natureza do corpo ter que compor para manter e conservar sua existência.

Considerar o corpo animal e o corpo humano a partir do território esportivo é interpelar um desenhar de linhas, de fronteiras, de contornos de corpos que se compõem e decompõem com outros, possibilitando a construção de cartografias sobre os encontros e sobre os acontecimentos. “Os seres existentes se organizam segundo territórios que os delimitam e os articulam aos outros existentes” (Guattari e Rolnik, 2006, p.323). De um ponto de vista spinozano a potência de um corpo está em relação às suas próprias capacidades de tecer relações mais potentes e expansivas com outros corpos. Enquanto a estrutura de um corpo é a composição de sua relação; o que pode um corpo é os limites de seu poder de ser afetado (Deleuze, 2017).

Desse modo, obter-se-á uma classificação dos seres por sua potência, ver-se-ão quais os que convêm com outros e quais os que não convêm, quem pode servir de alimento a quem, quem é social com quem. Um homem, um cavalo e um cão, por exemplo; ou melhor, um filósofo e um bêbado, um cão de caça e um cão de guarda, um cavalo de corrida e um cavalo de carga distinguem-se pelo poder de serem afetados e, antes do mais, pela maneira como cumprem e satisfazem a sua vida. (Spinoza apud Deleuze, 2002, p. 52-53)

A prática esportiva entre animais, e, animais e humanos possibilita aos envolvidos acontecimentos que os abrem para novos modos de existência, na medida em que amplifica a potência de seus corpos oportunizando outras alternativas para viver, outros modos de efetuar suas potências, é a conquista de um novo território existencial. O território “[...] é o conjunto de projetos e representações nos quais vai desembocar, pragmaticamente, toda uma série de comportamentos, de investimentos, nos tempos e nos espaços sociais, culturais, estéticos, cognitivos” (Guattari & Rolnik, 2006, p.323).

No cenário esportivo é recorrente os atletas serem comparados a animais por suas performances ou habilidades esportivas ou pela sua estrutura corporal, como demonstram Zoboli e Correia (2021). O atacante Julian Álvarez, tricampeão mundial de futebol pela Argentina em 2022, atende pelo apelido de “aranha” pois quando está em posse da mesma parece impossível perdê-la, o jogador parece ter 8 pernas para proteger a pelota. O também jogador de futebol Ousmane Dembele, por suas pernas finas e longas recebeu o apodo de “mosquito” de seus colegas de equipe, o Barcelona.

O colombiano Falcão Garcia nem precisava de apelido de animal, pois já leva o falcão no nome, porém, ele também responde pelo apodo de “el tigre”. Lionel Messi, por ser pequeno, morder os adversários e quase nunca ser pego ficou conhecido como “la pulga”. O também argentino Cláudio Lopez, por fazer coçar as cabeças dos zagueiros oponentes era chamado de “el piojo” – o piolho. O centroavante Dario (vulgo “Dadá maravilha”) por sua maestria em parar no ar e fazer gols de cabeça foi apelidado de “beija-flor” e “helicóptero”. O brasileiro Donizete e o lusitano Eusébio ficaram conhecidos como “pantera” – o segundo, como “pantera negra”. (Zoboli e Correia, 2021 s/p)

O goleiro da escrete colombiana dos anos finais da década de 1980 e início da década de 1990, René Higuita, criou a defesa que ficou conhecida como “escorpião”, uma defesa com os pés que tenta reproduzir uma espécie de bicicleta invertida. Um dos maiores boxeadores da história, Muhammad Ali, afirmava que um bom pugilista tinha que “flutuar como uma borboleta e ferroar como um zangão”, e era desse modo que ele autodefinia seu modo de lutar. Já que o tema é lutas, no Kung-Fu os lutadores são caracterizados por seus estilos, por exemplo há os estilos garça, leopardo, macaco, serpente, dentre outros. Como que uma espécie de ironia cômica em 2008 foi lançada no cinema a animação infantil “Kung-Fu Panda”, um urso preguiçoso com movimentos lentos e atrapalhados que vencia seus oponentes exatamente por possuir tal estilo.

O maior nadador de todos os tempos, o norte americano Michael Phelps leva o apelido de “tubarão” das piscinas. O rei espanhol da bola amarela, o tenista Rafael Nadal responde pelo apodo de “el toro”. Na fórmula 1 os pilotos Nigel Mansell (Inglaterra) e Emerson Fittipaldi (Brasil) por suas desenvolturas por trás dos volantes eram chamados de “leão” e “rato”, respectivamente. O jogador de basquete Kobe Bryant, multi-campeão da NBA ficou conhecido como “Black mamba” – Black manba é uma espécie de cobra, a mais venenosa do continente africano. (Zoboli e Correia, 2021, s/p).

Estas referências a atletas por suas performances, habilidades ou estruturas físicas ligadas às práticas esportivas que praticam, sinalizam a produção de outros territórios existenciais para estes corpos, distintos daqueles que expressavam a vida destes corpos antes delas. Tais apelidos nos esportes expressam territórios existenciais que sinalizam modos de existência fundidos com o animal e a animalidade. São apodos que estabelecem zonas de contato (afinal, o devir é sempre “um devir-com”) que estabelecem uma virtualidade onde o humano (Michael Phelps) é mais que humano (devir tubarão) e menos que animal (não é um tubarão). Uma co-presença de uma construção de corpos compartilhados: Phelps e Tubarão. “Tornamo-nos animal, para que o animal também se torne outra coisa” (Deleuze & Guattari, 2010, p. 132).

A diferença entre o corpo e o estado das coisas (ou da coisa) diz respeito à individuação do corpo, que procede por uma cascata de atualizações. Com os corpos, a relação entre variáveis independentes completa suficientemente sua razão, sob a condição de se prover de um potencial ou de uma potência que lhe renova a individuação. (Deleuze & Guattari, 2010, p. 146)

Além dos comparativos com a desenvoltura de atletas e jogadores, o mundo esportivo traz a questão do animal também atrelada às mascotes de times das mais variadas modalidades. No basquete brasileiro o gambá é a mascote do time de Caxias do Sul (RS), no país da NBA a presença dos animais como mascote é muito recorrente: Chicago Bulls (Touro); Milwaukee Bucks (cervo); Memphis Grizzlies e Houston Rockets (urso); Phoenix Suns (gorila); San Antonio Spurs (coiote). Retornando para o território latino-americano e para o contexto do futebol, o que dizer da fauna de mascotas que representam alguns desses clubes: No Brasil – Flamengo (urubu); Atlético Mineiro (galo); Cruzeiro (raposa); Palmeiras (porco). Na Argentina – San Lorenzo (corvo); Gimnasia y Esgrima (lobo); Defensa y Justicia (falcão). No Uruguai – Peñarol (águia); Deportivo Maldonado (baleia). No Chile – Universidad (coruja); Copiapó (leão); Universidad Católica (puma).

Para Guattari e Rolnik (2006), o território pode se desterritorializar, isto é, abrir-se, engajar-se em linhas de fuga e até sair de seu curso e se destruir. Segundo eles, a espécie humana está mergulhada num imenso movimento de desterritorialização, no sentido que os territórios “originais” se desfazem ininterruptamente. Assim, existe a possibilidade de uma determinada função em um determinado território ganhar autonomia ao ponto de criar e estabelecer novas relações dentro deste território, compondo-se com outros elementos.

Tomemos o exemplo da prova de atletismo dos 3000 metros com obstáculos. Essa prova de corridas é inspirada em corridas de cavalo. Porém é interessante pensar o movimento de inicialmente o ser humano pensar uma prova com obstáculos para ser corrida na parceria “humano/cavalo4” para depois dela derivar outra prova de corrida para que o humano possa correr num movimento de devir-cavalo. Na prova de 3000 metros com obstáculos o/a atleta deve transpor 35 obstáculos fixos (28 saltos em obstáculos secos e 7 em obstáculos sobre um fosso com água). Ou seja, a corrida com obstáculos aparece como uma função territorializada com o objetivo de fazer corridas de humanos montados em cavalos, estabelecendo assim um determinado tipo de relação diante dos obstáculos e do fosso. Porém, a função da corrida de obstáculos ganhou uma autonomia ao ponto de produzir tipos de relações que não estavam dadas anteriormente no seio do território, como correr e saltar sem o cavalo.

O animal e a animalidade no esporte como expressão do “mais-que-humano” do humano

O filósofo canadense Brian Massumi (2017) em seu livro “O que os animais nos ensinam sobre política, em um movimento ambicioso, assume no texto um “pensamento animal” o aproximando de capacidades sobre as quais os humanos acreditam que possuem uma exclusividade, como é o caso da linguagem e do pensamento reflexivo, e podemos acrescentar também, o movimento no sentido de práticas corporais de movimento, tal como o jogo/brincadeira – para isso, o autor parte de um continuum entre os animais humanos e não humanos, o qual o chama de continuum animal.

Tomando o exemplo de dois filhotes de cachorro brincando de lutar, Massumi (2017) sinaliza que os animais desempenham atos similares aos de um combate, mas que não são os mesmos, não havendo então identidade entre brincadeira e luta (combate). Nesse caso, o que faz diferença entre luta e brincadeira é o gesto, mais especificamente o que o autor chamou de “gesto lúdico”, no qual através da intensidade da mordida, um filhote diz ao outro “isto é uma brincadeira” (Massumi, 2017). Paradoxalmente, justamente através da mordida, um filhote informa ao outro que não se trata de uma mordida, mas uma brincadeira.

Esse gesto lúdico, diz Massumi (2017), põe a ação “mordida” na lógica da brincadeira, fazendo com que os animais envolvidos sejam transportados para uma “arena de atividade”, este é o motivo pelo qual o autor destaca que o gesto lúdico opera uma força de transformação transindividual, na medida em que o gesto lúdico é performativo.

O gesto desempenha um movimento, com toda a imediatez de uma transformação in-loco instantânea, ao passo que, no mesmíssimo movimento, desempenha uma abstração, refletindo sobre ela no metanível do comentário e nela inserindo a lacuna de uma distância analógica de diferença recíproca. (Massumi, 2017, p.18).

Isso significa que tal transformação carrega consigo um elemento de metacomunicação, a reflexividade. É através do gesto lúdico que a arena de combate e de brincadeira entram em uma zona na qual Massumi (2017) chamou de zona de indiscernibilidade, na qual, ao invés das diferenças entre luta e brincadeira se apagarem, entrando em uma espécie de indiferenciação, elas se unem ativamente, possuindo uma lógica de mútua inclusão. Isso está expresso nos próprios gestos presentes na brincadeira entre os filhotes: na medida em que um filhote morde o outro, ou melhor, mordisca, dizendo então que aquilo não se trata de uma luta, ao mesmo tempo ele pratica o gesto de morder que é característico da luta.

Aqui, não entram somente em uma zona de indiscernibilidade a brincadeira e o combate, mas também, a animalidade e a humanidade, ou o animal e o humano. Se o pensamento humano sofre uma espécie de colapso ao experimentar tal zona, o animal é ativado por ela, porém, destaca Massumi (2017), quando através de um gesto, entramos em uma brincadeira, assumimos nossa animalidade.

Na análise de Massumi (2017), a brincadeira cria as condições para a linguagem a partir de sua capacidade metacomunicativa, sendo que a lógica corporificada da brincadeira animal é pré-humana (ontologicamente anterior ao humano), pré-verbal e análoga à linguagem – tal como a brincadeira análoga ao combate, no exemplo da brincadeira entre os filhotes. Isso significa que a metacomunicação precede a comunicação, sendo a primeira condição de possibilidade da segunda, assim, a brincadeira se torna as condições de possibilidade da linguagem/comunicação. Diante dessa lógica, Massumi (2017) porque não poderíamos considerar a linguagem humana ser fundamentalmente animal, mediante suas capacidades lúdicas diretamente ligadas à dimensão metalinguistica.

Ou dizer que, na realidade, é na linguagem que o humano atinge o mais alto grau de animalidade? Deleuze e Guattari não insistiram que é na escrita que o humano ‘devém-animal’ mais intensamente; isto é, que entra mais intensamente numa zona de indiscernibilidade com a própria animalidade? (Massumi, 2017, p. 22).

Seguindo esta lógica, o movimento – como neste caso a brincadeira – não é aquilo que marca a separação entre o humano e o animal, o contrário, como quer Massumi (2017), reinsere o humano no continuum da natureza (ou animal), na qual sua lógica é a da mútua inclusão, fazendo com que o humano permita sua animalidade tomar corpo.

No entanto, há aqueles que advogam que a brincadeira serve para treinar o animal para combates reais, e para que isso aconteça, ao brincar o animal deve moldar seus movimentos da brincadeira à máxima semelhança aos movimentos do combate, o que implicaria uma perda de força expressiva da brincadeira, e o aumento instrumental da adaptação, assim, a brincadeira estaria ligada à luta por sobrevivência, e não por mais-valia de vida (Massumi, 2017).

No entanto, o autor argumenta de forma contrária, dando ênfase e primazia ao rendimento estético da brincadeira. Para Massumi (2017), isso se dá na medida em que a brincadeira permite uma diversidade de improvisação nas formas de movimento, não se reduzindo à adaptabilidade, não segue modelos, mas sim cria novas possibilidades de ação. Por isso, para o filósofo canadense, as dimensões da criatividade e vitalidade estão implicadas, de modo que “mais-valia” de inventividade acena para “mais-valia” de vida – eis estão o rendimento estético da brincadeira. Segundo Massumi (2017), isso se expressa quando um animal em situação de combate ou fuga, se tem uma ação com êxito, isso se dá devido ao poder de improvisação aprimorado na brincadeira, pois se dependesse da rigidez de gestos pré-determinados, isto é, já normatizado, tornaria seu comportamento previsível e, possivelmente, desadaptativo.

Disso, Massumi (2017) extrai implicações fundamentais para pensarmos a problemática deste nosso ensaio: a brincadeira não é moldada pelo combate, mas o combate que é modulado pela brincadeira, pois não é a brincadeira que está subordinada às funções das atividades análogas, mas são as funções que dependem, para sua funcionalidade contínua, dos poderes de variação da brincadeira – para a vida continuar, é preciso variar. Exemplifica Massumi (2017), em um combate, a capacidade de vencer o oponente, ou de fugir de um predador, depende da capacidade animal de improvisar de maneira imediata, e assim, a função captura o valor expressivo dos gestos, e o canaliza para seus fins práticos. Neste sentido, apesar da brincadeira ser capturada de modo útil pela lógica da adaptação em determinadas circunstâncias, continua sendo um domínio autônomo da atividade vital, e com isso, insiste Massumi (2017, p. 29) inverte-se a relação entre a brincadeiras e suas arenas análogas: “em vez de brincar de forma servil em conformidade com elas, na realidade são variações nas formas que são inventadas pela brincadeira, daí secundariamente assumindo funções adaptativas”.

Deleuze em sua famosa entrevista “Abecedário”, define o animal como o ser à espreita, indicando uma modalidade e qualidade de presença que volta sua atenção para as variações dos ambientes e demais seres que o cercam. Nos parece que Massumi (2017) busca justamente nos mostrar que a brincadeira demanda uma presença tal como um animal à espreita, de tal modo que é necessário assumir a animalidade para brincar. Sendo assim, longe de ser exclusividade humana, a brincadeira seria ontologicamente animal.

É verdade que Massumi (2017) não toma o esporte em sua análise, no entanto, o autor não diferencia brincadeira e jogo. Tal postura do autor talvez seja devido ao fato de ontologicamente, o jogo precede qualquer manifestação de prática corporal, haja vista que estas são modalidades, ou formas específicas do jogo materializar-se. Neste sentido, como apontam Godoy, Leonardo & Scaglia (2022), é necessário diferenciar jogo - no singular - e jogos - no plural. Jogo, enquanto fenômeno, se manifesta no ato de jogar, já os jogos se referem ao objeto-cultural (Godoy; Leonardo & Scaglia, 2022), tal como o esporte, por exemplo.

Por consequência, isso não significa, por exemplo, que jogo e esporte são a mesma coisa, mas que o esporte – assim como outras práticas corporais de movimento – expressa uma diferenciação do jogo, uma forma concreta e institucionalizada de jogo. Assim, o esporte possui um caráter de jogo, mas não pode ser igualado ao jogo enquanto fenômeno ou categoria maior – já que o jogo não pode ser reduzido a nenhuma forma de manifestação – pois há diversas outras formas de jogar para além dos esportes.

Destarte, se os esportes são jogos (no plural), pois são manifestações do jogo (no singular), demarcando então uma diferença de natureza, o mesmo raciocínio é válido para distinguir esportes de esporte, no entanto com uma diferença. Se o primeiro diz respeito às diferentes formas de manifestações esportivas, o segundo caracteriza uma maneira particular de jogar – portanto, do fenômeno jogo – diferenciando-se de outras maneiras de jogar, como a dança e a luta, por exemplo. Porém – e aqui se apresenta a diferença da relação entre “jogo” e “jogos”, e “esporte” e “esportes” – é indispensável reforçar que ainda assim, o esporte, continua subordinado, ontologicamente falando, ao jogo, já que o que marca a distinção ontológica entre fenômeno e manifestação não é a relação “esporte” e “esportes”, mas “jogo” e “esportes”, pois é necessário “jogar o esporte”.

Assim, advogamos aqui que se o esporte é antes de tudo jogo, para “jogar esporte”, é necessário assumir uma potência presente na animalidade, no mesmo sentido como Massumi (2017) explora a brincadeira animal. Assim, se faz necessário entender o esporte para além de uma instituição humana, sendo antes de tudo um fenômeno da vida, que se estende no continuum animal, de tal modo que ele permite um encontro entre seres.

Podemos identificar tal problemática em Haraway (2022). Em seu livro “Quando as espécies se encontram”, a filósofa reserva uma parte de sua obra para falar sobre sua experiência com seus dois cães que em parceria dela praticam esportes. Roland e Cayenne, respectivamente seu cão e sua cadela que formam dupla com ela na modalidade de agility. Na obra Haraway se refere aos cães como “espécies companheiras”.

O que é o agility? É um esporte feito por uma dupla, cão e humano, realizado numa quadra de grama ou de terra com aproximadamente 900 metros quadrados. Logicamente, a prova é feita a partir de categorias tanto de tamanho como de iniciantes ou masters. Este campo é preenchido por, em média, 18 obstáculos dispostos em padrões de acordo com um árbitro.

Os obstáculos incluem saltos em barras simples, duplos ou triplos; saltos em muros; saltos em distância; túneis abertos e fechados de vários comprimentos; slalom, consistindo em seis a doze estacas em linha através das quais o cão ziguezagueia; mesa para descanso; e obstáculos de contato chamados de gangorras, rampas em A (que variam entre 1,70 e 2 metros de altura, a depender da organização) e passarelas. (Haraway, 2022, p. 274).

Apesar do humano ser responsável por conhecer a sequência de obstáculos e traçar um plano para ele mesmo e seu animal seguirem, Haraway (2022) destaca que o esporte trata-se de um jogo em equipe, em que ambos, animais e humanos tornam-se jogadores à medida em que um produz ao outro, operando um devir-com. “Sua principal tarefa é aprender a estar no mesmo jogo, aprender a se ver, a se mover como alguém novo diante de quem nenhum dos dois pode estar só” (Haraway, 2022, p. 243). Neste sentido, o plano no qual esse esporte se dá necessita daquilo que Ingold (2020), ao tomar emprestado de Harney e Moten, chama de “hapticality”, ou hapticalidade, que significa “sentir para sentir os outros sentindo você”.

Assim, Haraway (2022) destaca bem o caráter “háptico" do jogo de agility na medida em que nele ocorre uma indução recíproca, uma “intra-ação” de “espécies companheiras”. Neste sentido, a autora menciona que um trajeto de agility tem atributos muito semelhantes. Na corrida do agility há uma combinação mimética de grupos musculares, para Haraway isso ocorre em alguns padrões do percurso, afinal, cão e humano, “embora separados espacialmente, estão codesempenhando um percurso por meio de padrões diferentemente coreografados e emergentes” (Haraway, 2022, p. 303). Entre eles também ocorre uma sintonia não mimética, isso se dá nos processos moleculares da mente e da carne e faz de ambos alguém que não estava lá antes. É um constante treino na e da zona de contato.

Destarte, Haraway (2022) parece nos indicar que nesse jogo entre animal humano e não humano, o humano é levado a imergir no continuum animal, visto que, diante de seu nível de presença no jogo, o animal e sua animalidade é trazido à sua atenção, ao ressoar com seus ritmos. É uma forma de perceber e se relacionar de maneira diferente tanto com o animal, quanto consigo mesmo.

Por isso, Haraway (2022) encara o agility como uma outra forma de pensar a domesticação, em outros termos, repensar a relação entre animais humanos e não humanos. Para ela, o treinamento esportivo conjunto entre animais e humanos coloca os participantes dentro das complexidades das relações instrumentais e das estruturas de poder. Neste sentido a autora questiona: “Como cães e pessoas nesse tipo de relacionamento podem ser meios e fins uns para os outros de maneira que clamem por uma remodelação de nossas ideias e práticas de domesticação?” (Haraway, 2022, p. 272). Para responder a tal litígio Donna Haraway recorre a redefinição de domesticação da filósofa e psicóloga bela Vinciane Despret.

Enfatizando que articular corpos uns aos outros é sempre uma questão política que diz respeito a vidas coletivas, Despret estuda aquelas práticas nas quais animais e pessoas tornam-se disponíveis uns para os outros, tornam-se sintonizados uns com os outros de tal forma que ambas as partes tornam-se mais interessantes uma para a outra, mais abertas a surpresas, mais inteligentes, mais “polidas”, mais inventivas. O tipo de “domesticação” que Despret explora acrescenta novas identidades; os parceiros aprendem a ser “afetados”, tornam-se “disponíveis aos eventos”; engajam-se em um relacionamento que “revela perplexidades”. (Haraway, 2022, p.272)

Apesar de apontar o esporte como essa possibilidade, Haraway (2022) aponta que estaria mentindo se assegurasse que o agility é uma utopia de igualdade e natureza espontânea. Afinal, para ambas as espécies as regras são arbitrárias; ter regras, propor habilidades, avaliar o desempenho, tudo isso é parte do jogo e do esporte. “O cão e o humano são regidos por padrões aos quais devem se submeter, mas que não são de sua própria escolha. Os percursos são projetados por seres humanos; pessoas preenchem os formulários de inscrição e se inscrevem em aulas. O humano decide pelo cão quais serão os critérios aceitáveis de desempenho” (Haraway, 2022, p. 290-291).

A autora continua seu argumento apontando um paradoxo que enfatiza toda uma questão ontológica em jogo:

Mas há um empecilho: o humano deve responder à autoridade do desempenho real do cão. O cão já respondeu à incoerência do humano. O cão real - não projeção fantasiosa do eu - está mundanamente presente; o convite à resposta foi oferecido [...] o humano deve finalmente aprender a fazer uma pergunta ontológica fundamental, uma que coloque o humano e o cão juntos no que os filósofos de tradição heideggeriana chamavam de “aberto”: “Quem é você e, quem somos nós? Aqui estamos e, agora, o que vamos nos tornar?” (Haraway, 2022, p. 291).

O pensamento de Haraway (2022) nos possibilita pensar que “treinar com” é diferente de “ser treinado por alguém”, assim, não podemos dizer que o humano treina o animal, mas que no processo de treinamento e jogo, há uma participação em que possibilita a transformação da perspectiva de todos os seres envolvidos, exigindo uma abertura que, conjuntamente aos demais seres, torna perceptível o continuum animal. Do ponto de vista do animal humano, significa o ponto de indiscernibilidade entre ele e o animal não humano, fazendo assumir sua animalidade.

No entanto, não é preciso necessariamente que haja a presença do animal não humano no esporte para que o humano entre em contato com essa animalidade. Uma das condições fundamentais para a prática de um esporte é a habilidade, e aqui é necessário conceituá-la de forma distinta da qual é entendida. Costumamos pensar na habilidade como sendo pertencente a um corpo, e focamos na maneira como esse corpo repete um gesto, de tal modo que a habilidade seria julgada de acordo com o padrão do gesto executado. No entanto, para contrapor essa noção, trago aqui o conceito de habilidade presente em Ingold (2010; 2020). Para este autor, habilidades não são competências adquiridas, nem capacidades inatas, mas propriedades emergentes de sistemas dinâmicos:

Um exemplo é a capacidade de, com certa precisão, lançar e agarrar coisas com a mão. Isto, bem como caminhar com dois pés, parece ser uma das características da nossa espécie. Ainda há, na prática, um sem-número de diferentes modos de lançar e de agarrar, adequados a diferentes atividades e situações. O lançamento de um dardo, de um peso ou de uma bola de cricket, cada qual exige padrões e sequências diferentes de tensão muscular, e diferentes concepções de passadas, ângulos e giros. No entanto, não existe uma ‘essência’ de lançar e agarrar baseando essas variações no verdadeiro desempenho (Thelen, 1995, p. 83). Em todos os casos, as capacidades específicas de percepção e ação que constituem a habilidade motora são desenvolvimentalmente incorporadas no modus operandi do organismo humano através de prática e treinamento, sob a orientação de praticantes já experientes, num ambiente caracterizado por suas próprias texturas e topografia, e coalhado de produtos de atividade humana anterior. Para adotar a feliz expressão de Kugler e Turvey (1987), os componentes que de fato produzem as trajetórias dos membros envolvidos em lançar e agarrar não se apresentam em circuitos duros, e, sim, em ‘arranjos suaves’ (Ingold, 2010, p. 15-16).

Assim, como nos mostra Sautchuk (2015), o conceito de habilidade – ou skills – em Ingold (2010), possui algumas dimensões fundamentais: 1) a habilidade não é uma capacidade de um sujeito, como se fosse de maneira prévia, nem é anterior à ação, mas distribui-se para além do humano, aplicando-se também aos animais. 2) Se skills não é propriedade de um indivíduo, é porque ela faz parte de um campo total de relações constituído pelo organismo-pessoa, o que significa que envolve o ambiente, outras pessoas, objetos técnicos, animais etc. 3) A habilidade não resulta de um automatismo, mas relação entre percepções e ações presentes no desempenho de um gesto, sendo o movimento e a destreza o resultado de uma tarefa emergente, em que se dá a partir dos inúmeros ajustes às variações de uma determinada tarefa.

Se operarmos com essa noção de habilidade proposta por Ingold (2010), retomando ao tema central deste ensaio, o esporte é um território privilegiado para a exploração e desenvolvimento de habilidades. Diante da proposta ingoldiana, praticar esportes diz sobre a capacidade de responder às variações da tarefa respectiva de um esporte, adequando o corpo e os gestos às necessidades singulares de tal prática. Em outros termos, mais do que uma racionalidade instrumental, a prática esportiva demanda uma “espreita animal” - e isto não é uma metáfora -, uma modalidade de presença que volta sua atenção para as singularidades, ou inflexões presentes nos jogos.

Antes de uma prática humana, o esporte descentraliza a figura do humano, na medida em que demanda deste o contato com algo “mais-que-humano”, justamente sua animalidade. Assim, o esporte possibilita a percepção de que a animalidade necessária para a sua prática, é expressão do “mais-que-humano” do humano, sendo não um território exclusivo dele, mas de contato e devir com outros seres ao fazê-los imergir no continuum animal.

Considerações finais

Apesar do argumento deste ensaio se centrar na animalidade, defendendo que o esporte trata-se de uma expressão do “mais-que-humano” do humano ao pôr este em contato mais intenso com sua animalidade, ingressando no continuum animal, não reduzimos o esporte à presença do animal e da animalidade. Antes de tudo, argumentamos que o esporte é um fenômeno da vida, de seu continuum, o qual, segundo Massumi (2017), trata-se de uma mistura metaestável de tendências, composta de uma mútua inclusão a partir de uma zona de indiscernibilidade, que põe em contato as diferenças.

Por que, então, centramos o argumento na animalidade? O primeiro motivo se deu pelo fato de que o esporte, em sua gênese, parte da dualidade entre o civilizado e o bárbaro. Assim, o esporte humanizaria o humano, tornando-o civilizado, distinto das práticas corporais de movimento antigas, que moldadas por uma violência, seria expressão da animalidade. Assim, entendemos que era necessário partir exatamente do elemento animalidade se quiséssemos defender que o esporte expressa o “mais-que-humano” do humano. O segundo motivo é que o animal, talvez seja o maior contraponto que ainda sustenta a cisão do humano com os demais seres, ao ponto que o humano, a partir de uma racionalidade instrumental, distingue-se dos animais, este que age automaticamente e irracionalmente a partir de seu instinto.

Nosso argumento é de ordem ontológica, no sentido de repensar os limites do humano a partir do que ele é capaz no território esportivo. Deste modo, entendemos que as análises sobre o esporte não podem se furtar de repensá-lo a partir de uma chave ontológica distinta daquela que separa os seres e os classifica a partir de uma relação de superioridade e inferioridade.

Repensar uma ontologia, traz consequências para tratar acerca de problemas que diariamente atravessam e produzem paradoxos no esporte, tais como: o doping e uso de objetos técnicos no auxílio da performance de atletas; a presença dos animais não humanos na prática esportiva, e o modo como o humano lida com estes; a participação de paratletas em competições que não são exclusivas para estes, como as Olimpíadas, por exemplo; a presença e performance de atletas trans, dentre outros. Todos esses problemas surgem de uma ontologia que considera o humano a partir de uma suposta essência estável, desconsiderando seu devir-com outros seres que compõem o território esportivo, e que este território é traçado a partir deste devir-com.

Evidentemente, as problemáticas surgidas do animal e da animalidade no esporte, são distintas das problemáticas que que surgem a partir do uso das tecnologias; cada problemática possuem suas especificidades que não podem ser integralizadas de modo a ficarem como uma massa amorfa. Mas, quando defendemos que repensar uma ontologia impacta nestas questões, levamos em consideração suas especificidades, mas entendendo que ontologicamente falando, trata-se de questões que partem do mesmo meio, onde, a princípio, tudo está misturado, sem uma diferença categorial. Esse meio de mistura, trata-se da vida, ou como trata Massumi (2017), do continuum da vida. Tal continuum, destaca o autor, trata-se de um meio de mútua inclusão diferencial, em que as coisas se misturam sem perder suas diferenças. Assim, chamar esse meio de continuum da vida, ou continuum animal, trata-se de uma escolha que não demarca a natureza do meio, mas sim de uma escolha pragmática para afirmar de onde parte o problema demarcado, mas sempre assinalando que, tratando-se do humano, independentemente da problemática que partimos, acenamos sempre para o seu “mais-que humano”. Assim, afirmamos que o esporte expressa o “mais-que humano” do humano, marcando seu excesso, o situando no continuum com espécies de outras ordens, mas a partir de seu próprio modo singular.

Por isso, gostaríamos de insistir que o esporte precisa de uma ontologia que o entenda a partir de um continuum da vida, expressando sempre o “mais-que-humano” do humano – e no esporte entendemos que isso se inicia quando o humano assume sua animalidade que é "mais-que-humana". Essa ontologia, mais do que repensar o humano, propõe uma mudança da percepção sobre a participação dos demais seres, deslocando o humano de sua suposta autoridade e agência em relação a eles, fazendo com o que o humano repense seu próprio modo singular de se inserir nesse continuum da vida o qual o esporte é uma de suas expressões.

Referências

Deleuze, G. (2002). Espinosa: filosofia prática. São Paulo: Escuta.

Deleuze, G. (2006). A ilha deserta e outros textos. David Lapoujade (Org). Trad. Luiz Orlandi et al. São Paulo: Iluminuras.

Deleuze, G. & Guatarri, F. (2010). O que é filosofia? São Paulo: Editora 34.

Deleuze, G. (2017). Spinoza e o problema da expressão. São Paulo: Editora 34.

Elias, N. (1993). O Processo Civilizador: Formação do Estado e Civilização (Vol. 2). Tradução brasileira de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Elias, N. (1994). O Processo Civilizador: Uma História dos Costumes (Vol. 1). Tradução brasileira de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor.

Elias, N. & Dunning, E. (1986). A busca da excitação. Lisboa: Difel.

Fausto, J. (2020). A cosmopolítica dos animais. São Paulo: n-1 edições.

Godoy, L. B., Leonardo, L. & Scaglia, A. J. (2022). Do macrojogo ao microjogo: os vários jogos que compõem o jogo. Motrivivência, 34(65), 1-22.

Guattari, F. & Rolnik, S. (2006). Micropolítica: cartografias do desejo.Petrópolis: Vozes.

Haraway, D. (2022). Quando as espécies se encontram. São Paulo: UBU editora.

Ingold, T. (2010). Da transmissão de representações à educação da atenção. Educação, Porto Alegre, 33(1), 6-25.

Ingold, T. (2020). Antropologia e/como educação. Petrópolis: Editora Vozes.

Martins, C. J. & Altmann, H. (2007). Características do Esporte Moderno segundo Elias e Dunning. Anais do Simpósio Internacional Processo Civilizador, Campinas, p. 1-7.

Massumi, B. (2017). O que os animais nos ensinam sobre política. São Paulo: n-1 edições.

Sautchuk, C. E. (2015). Aprendizagem como gênese: prática, skill e individuação. Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, 21(44), 109-139.

Vicente, F. (2023). Coleção “Atlas”. Disponível em: https://www.fernandovicente.es/pinturas-fernando-vicente/atlas-anatomia-y-pintura/ Acesso em: 07, dez. 2023.

Zoboli, F. & Correia, E. S. (2021). Jogadores animais do Mengão: galo, biguá, onça, bode, pavão... Ludopédio, São Paulo, 143(22). Disponível em: https://ludopedio.org.br/arquibancada/jogadores-animais-do-mengao-galo-bigua-onca-bode-pavao/.

Notas

Recepción: 13 Mayo 2023

Aprobación: 22 Septiembre 2023

Publicación: 01 Octubre 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional