Artículos

Currículum, Educación Física y Formación Ciudadana en Chile: oportunidades curriculares que promueven una ciudadanía activa y democrática

Resumen: El currículum de Educación Física (EF) en el sistema escolar chileno figura como un componente importante en la formación ciudadana (FC), ya que puede promover saberes necesarios para la promoción de una ciudadanía activa y democrática. Desde una aproximación a su política curricular, este estudio tiene como objetivo identificar las oportunidades curriculares de la EF en el sistema escolar chileno que contribuyan a la FC desde una perspectiva activa y democrática. Desde una metodología con enfoque cualitativo, este estudio de casos revisa el currículum escolar destinado para la asignatura Educación Física y Salud mediante un análisis temático. De los resultados, se evidencian 9 dimensiones temáticas: características de una Ciudadanía Activa y Democrática; Convivencia respetuosa; Enfoque de derecho; Responsabilidad personal y social; Bien común; Participación Activa y Democrática; Pertenencia a un colectivo; Motricidad Comunitaria y Juego motriz democrático. Concluyendo, se distinguen oportunidades curriculares en la EF para la FC, en tanto disciplinares y transversales, que requieren priorizarse y fortalecerse en toda la trayectoria escolar. Además, emerge el desafío ampliar el enfoque curricular de la EF hacia temas relevantes que aborden las problemáticas y necesidades socioeducativas actuales.

Palabras clave: Educación física, Formación ciudadana, Oportunidades curriculares, Currículum educativo.

Curriculum, Physical Education and Citizen Education in Chile: curricular opportunities that promote active and democratic citizenship

Abstract: The Physical Education (PE) curriculum in the Chilean school system stands as a significant component in civic education (CE), given its potential to foster knowledge crucial for promoting active and democratic citizenship. Through an approach to its curriculum policy, this study aims to identify PE's curricular opportunities within the Chilean school system that contribute to CE from an active and democratic perspective. Employing a qualitative methodology, this case study examines the school curriculum designed for the subject of Physical Education and Health through a thematic analysis. The findings reveal nine thematic dimensions: characteristics of Active and Democratic Citizenship, Respectful Coexistence, Rights-Based Approach, Personal and Social Responsibility, Common Good, Active and Democratic Participation, Belonging to a Collective, Community Movement, and Democratic Motor Play. In conclusion, curricular opportunities within PE for CE, both disciplinary and cross-curricular, are distinguished, necessitating prioritization and strengthening throughout the educational trajectory. Additionally, the challenge emerges to broaden the PE curriculum's focus towards pertinent topics addressing current socio-educational issues and needs.

Keywords: Physical education, Civic education, Curricular opportunities, Educational curriculum.

1. Introducción

La Educación Física (EF) en la escolaridad representa una oportunidad clave para la Formación Ciudadana (FC), en tanto sus propósitos pedagógicos sean intencionadas y explícitos en escenarios democratizadores (Benjumea, 2011). Por lo tanto, esta experiencia motriz escolarizada, comprendida como práctica de intervención pedagógica y en panorámica desde el pensamiento complejo, configura su actuar más allá de las consignas utilitaristas e instrumentales que se reducen a la salud física y el enfoque biomédico, sino que la dimensión social e interpersonal que la caracteriza mereció especial discusión (Rannau, 2020). En tal sentido, Monzonís y Capllonch (2015) propusieron esta práctica escolar como un escenario de experiencia social y ciudadana por antonomasia, en que la intersubjetividad configura el fundamento y acción esencial de su praxis. De tal forma, que sus ambientes y dinámicas de aprendizaje contribuyen de forma sustancial a los propósitos de socialización, convivencia y fortalecimiento del ethos cívico (Blández, 2021; Cañón y Villarreal, 2022).

A nivel mundial, uno de los principales objetivos para la Agenda 2030 fue fortalecer una educación centrada en los derechos humanos, la paz y la ciudadanía responsable y global (UNESCO, 2015). En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que ha buscado "Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos", los sistemas educativos deben asegurar que los contenidos escolares fomenten conocimientos, habilidades, valores y actitudes que impulsen una ciudadanía activa tanto a nivel local como global. Aquello ya se visualizó en los currículums escolares de la región (UNESCO, 2020a), en que se orientaron competencias declaradas para la promoción de la ciudadanía global y el desarrollo sostenible.

En Chile, la FC se consideró como un proceso destinado a formar ciudadanos y ciudadanas conscientes y responsables, con sólidos conocimientos, habilidades y valores democráticos, que contribuyan a construir una sociedad justa y libre (MINEDUC, 2016a). En aquel sistema educativo, el propósito de esta formación ha sido promover una ciudadanía activa, multicultural, global y adaptada a las nuevas realidades digitales. En tal sentido, la FC se alejó de la educación cívica tradicional y minimalista, adoptando una perspectiva moderna, maximalista y crítica (Reyes et al., 2013; Bascopé et al., 2015). Asimismo, con base de una formación democrática procuró el salvaguardo de la autonomía personal y el fomento de la creación de lazos fuertes dentro de la comunidad (Magendzo y Arias, 2015).

Según Cox et al. (2005), el reenfoque de la FC se basó en una triple expansión: temática, cuantitativa y formativa. En tal aspecto formativo, se ha reconoció la importancia de la transversalidad en la educación ciudadana, abarcando todos los sectores curriculares (MINEDUC, 2016b). De tal forma, abarcó todas las áreas de estudio de forma transversal y no solamente a una materia específica, lo que permitió y permite a los estudiantes abordar cuestiones ciudadanas complejamente desde diversas perspectivas. En tal sentido, es comprendida como una forma de vida democrática que se genera en las escuelas y se articula desde cada plan curricular (Apple y Beane, 1997).

El desarrollo de los Planes de Formación Ciudadana, tanto en la educación inicial (MINEDUC, 2018b) como en la educación escolar (MINEDUC, 2016b), permitió el diseño y reflexión comunitaria afectarán todas las prácticas que se generen en y desde el aula. Como tal, materializó el currículum y desplegó espacios extracurriculares que complementan el trabajo en el aula y las acciones de integración. Es decir, como oportunidades garantizadas de vida democrática que promueven una cultura democrática en toda la comunidad educativa (Belavi y Murillo, 2020).

Al respecto, es importante que en el currículum de la EF emerjan oportunidades que propicien la formación de la dimensión corpórea y de la dimensión ciudadana de cada persona (Betancourt et al., 2020). Por tanto, en virtud de este estudio, las oportunidades curriculares se comprenderán como una selección regulada de saberes, debido a un proceso constante de disputa entre diversos intereses que articulan visiones distintas sobre la ciudadanía (Godoy et al., 2022).

La Educación Física y Salud, como es denominada legalmente la EF en Chile, comienza desde la educación básica en tal sistema educativo. Sin embargo, la FC y la experiencia motriz ya comienzan a perfilar una ciudadanía activa y democrática desde la infancia (Lara-Salcedo y Suarez-Rivero, 2021; Rodríguez, 2022). En tal contexto curricular, las Bases Curriculares de Educación Parvularia (MINEDUC, 2018a) explicitan una base fundamental y transversal en el desarrollo de niños y niñas como ciudadanía en formación, en tanto miembros de una familia, de una comunidad y de la sociedad. De tal forma, que sus propósitos educativos ensalzan la importancia que tiene esta surgente ciudadanía en la configuración de nuestra sociedad y nuestro devenir en lo público (Tonucci, 2015; 2010). De lo anterior, aquella manifestación curricular contiene un carácter transversal que fundamenta cualquier experiencia de aprendizaje que sea intencionada en la educación inicial. Sin embargo, quienes lideran aquellos procesos educativos no cuentan con los conocimientos para concretar aquellas intenciones curriculares (Muñoz y Molina, 2022).

Si bien, la EF se ha caracterizado desde un modelo biomotriz (Moreno, 2018), queda en manifiesto la necesidad de un vínculo curricular que sea articulador y explícito entre una educación democrática y la experiencia motriz en la trayectoria escolar de la educación chilena (Rannau, 2023). Es decir, de contar oportunidades curriculares que permitan la FC desde la EF, que fundamenten y dinamicen el devenir de las experiencias de participación democrática (Bolívar, 2016). Pese al ideal democrático pretendido, Moreno et al. (2014) evidenciaron en un análisis de documentos curriculares que la EF está alejada de atender problemáticas sociales ya que preserva aquel modelo biomédico, tecnocrático y reproductor que históricamente la ha caracterizado. A pesar de eso, según Mujica (2019), los programas educativos de EF buscan fomentar Actitudes (OAA) que promuevan la educación moral de la ciudadanía, propendiendo que estos adopten un comportamiento ético apropiado.

Por consecuencia y en base a los antecedentes teóricos y empíricos presentados, surge la pregunta: ¿Qué oportunidades subyacen en el currículum escolar de la EF que contribuyan a los propósitos específicos de FC en el sistema educativo chileno? Por lo tanto, el objetivo general consiste en identificar las oportunidades curriculares de la Educación Física en el sistema escolar chileno que contribuyan a la FC desde una perspectiva activa y democrática.

2. Metodología

2.1. Enfoque

Desde un enfoque cualitativo, esta investigación de desarrolla desde una perspectiva fenomenológica (Mieles et al., 2012). En tanto, su diseño es un estudio de casos de tipo intrínseco (Stake, 2013), ya que se centra en comprender las oportunidades específicas del currículum escolar chileno sin intentar aplicar sus resultados a otros sistemas educativos. De tal forma, permite la revisión de los Objetivos de Aprendizaje como declaraciones curriculares explícitas y fenómeno único de tal contexto específico.

2.2. Unidad de análisis

Para el estudio, se seleccionan documentos curriculares (Tabla 1) que configuran la asignatura Educación Física y Salud.

| Nivel educativo | Documento | Foco |

| Educación Básica (EB) | Bases Curriculares de Primero a Sexto Básico (MINEDUC, 2012). | Introducción (p.12-35) Educación Física y Salud. (108-137) |

| Educación Media (EM) | Bases Curriculares de Séptimo básico a Segundo Medio (MINEDUC, 2015) | Introducción y OAT (p.9-31) Educación Física y Salud. (p.256-283) |

| Bases Curriculares 3° y 4° medio (MINEDUC, 2019) | Plan Común de Formación General Electivo 3° y 4° Medio. Educación Física y Salud. (p.128-137) Plan de Formación Diferenciada Humanista-Científico: Área C Educación Física y Salud. (p.202-215) | |

| Ambos | Actualización de la Priorización Curricular. Educación Básica y Media. (MINEDUC, 2023) | Educación Física y Salud. (p.218-241) |

Para la selección de los datos, se consideraron los siguientes criterios de inclusión: a) documentos curriculares Educación Física y Salud en el sistema escolar chileno y sus niveles educativos, en tanto educación básica y educación media; b) con foco en los objetivos obligatorios de la asignatura (Objetivos de Aprendizaje: OA, y Actitudes: OAA) para el sistema escolar chileno; c) con foco en introducciones y/o fundamentaciones curriculares generales y transversales (OAT) de cada nivel educativo; y, d) actualizaciones curriculares que priorizan los objetivos obligatorios de la EF, según políticas públicas vigentes en la educación chilena.

Asimismo, se consideran criterios de exclusión, tales como: a) programas de asignatura por nivel, debido a la libertad de desarrollo de cada institución escolar (Artículo 32, Ley General de Educación N° 20.370); y, b) propuestas curriculares y/o didácticas auxiliares y complementarias para la implementación de los objetivos de aprendizaje de la Educación Física y Salud definidas por el primer nivel de concreción curricular.

2.3. Técnicas de recolección

Para tal, se utiliza la técnica de recolección denominada “revisión de documentos” (Stake, 2013) ya que permite buscar contingencias y analizarlas de acuerdo con el presente problema y objetivo de investigación. Por consiguiente, los documentos curriculares seleccionados configuran el insumo del corpus discursivo donde se realiza el procedimiento de extracción de datos. Para la preparación de una reflexión temática e inductiva, De Souza (2019) menciona que es necesario plantear patrones previos y configurar preguntas de posible interés para el objetivo de investigación, que incluso puede ocurrir antes de la recopilación de datos. Aquella antesala permite delimitar la atención del investigador en puntos de interés en los documentos curriculares. En este sentido, se orientan preguntas como: a) ¿Qué aspectos refieren a una ciudadanía activa?; b) ¿Qué aspectos refieren a valores cívicos?; c) ¿Qué aspectos refieren a prácticas democráticas participativas y deliberativas?; d) ¿Qué aspectos refieren la socialización y convivencia? Por tal, aquel guion reflexivo conduce la revisión preliminar para el registro de datos. Por lo tanto, cada unidad de datos extraídos, son registrados en tablas diagramadas en la aplicación Microsoft Word y complementadas con columnas referidas a la codificación y tematización, predispuestas para el análisis como una siguiente etapa.

2.4. Procesamiento de análisis

Se utiliza un análisis temático (AT) (Braun y Clarke, 2006), ya que permite identificar y analizar tendencias dentro de grandes grupos de datos. Desde estos datos, emergen temas identificados que permiten capturar información relevante como patrones o significados, en relación con aquellas oportunidades curriculares de FC. Para tal, se utilizaron las tres primeras fases de este tipo análisis organizados en una matriz de reducción de datos (Tabla 2): 1) Familiarización con los datos como extracción de datos; 2) Generación de códigos iniciales, como sistematización de las características interesantes del dato; y, 3) Búsqueda de temas, como cotejo de datos y códigos relevantes para cada tema potencial.

Si bien se ha utilizado el AT en análisis curriculares de relevancia, tal como sucede en el Estudio Curricular Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) (UNESCO, 2020b). En este estudio, se simplifica su aplicación en una sola asignatura y desde una dimensión disciplinar. Además, se consideró la triangulación de datos (Denzin, 2009), de tal forma de que las categorías/temas reflejaran la síntesis de distintas fuentes curriculares.

3. Resultados y discusión

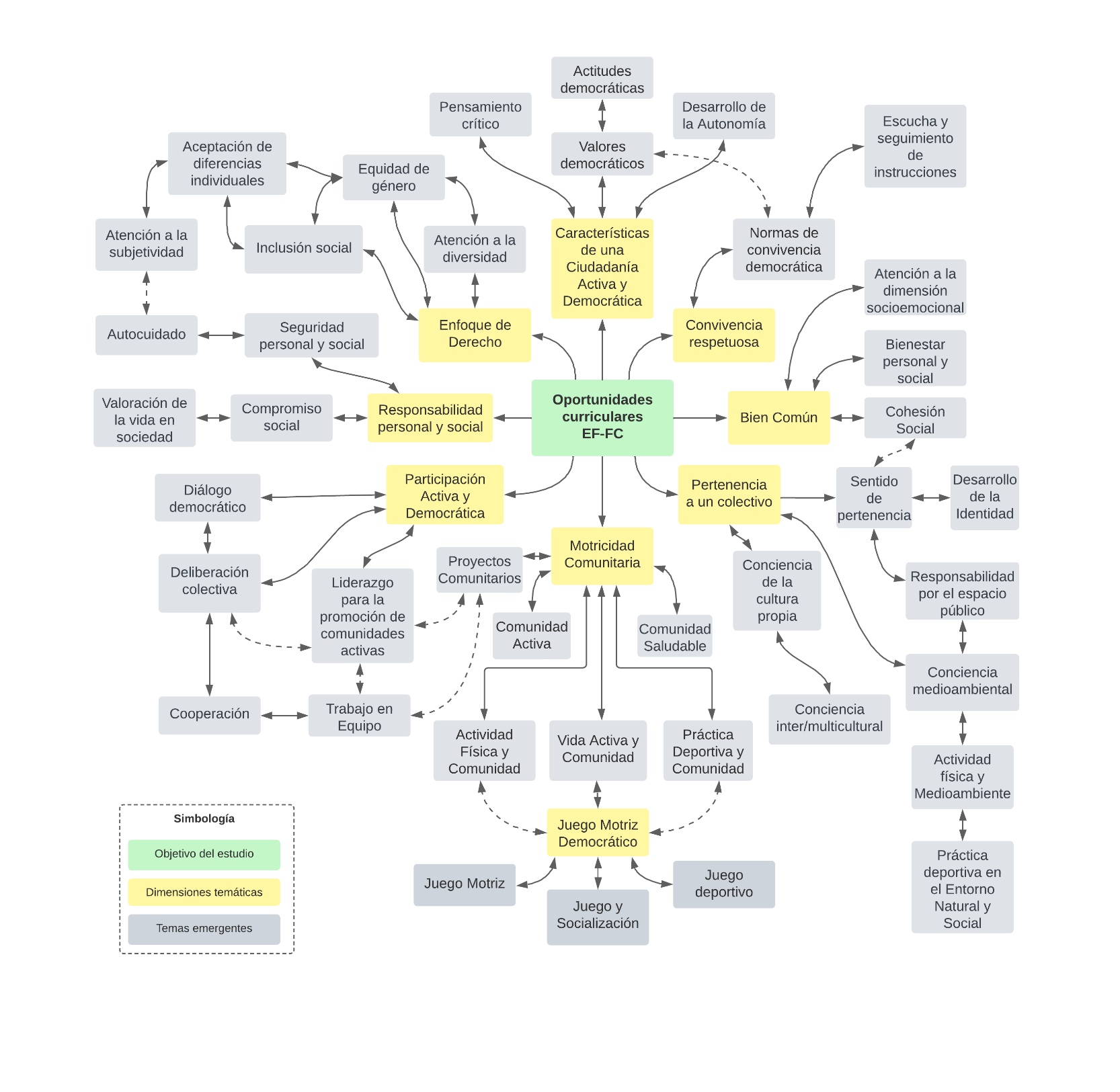

De un total de 184 extractos de datos seleccionados en los documentos curriculares derivados en 530 códigos identificados, emergieron 40 temas emergentes. Aquellos temas fueron categorizados en 9 dimensiones temáticas y en 5 apartados de discusión (Tabla 2).

| Tamaño de Códigos | Temas emergentes | Resultados y Discusión | |

| Dimensiones temáticas | Apartados de discusión | ||

| 6 | Pensamiento crítico | Características de una Ciudadanía Activa y Democrática | 3.1. Sobre las características de una Ciudadanía Activa y Democrática. |

| 19 | Actitudes democráticas | ||

| 22 | Valores democráticos | ||

| 7 | Desarrollo de la Autonomía | ||

| 5 | Trabajo en Equipo | Participación Activa y Democrática | |

| 13 | Deliberación colectiva | ||

| 15 | Diálogo democrático | ||

| 10 | Liderazgo para la promoción de comunidades activas | ||

| 4 | Cooperación | ||

| 3 | Escucha y seguimiento de instrucciones | Convivencia respetuosa | 3.2. Sobre la convivencia respetuosa desde un enfoque de derecho |

| 9 | Normas de convivencia democrática | ||

| 8 | Inclusión social | Enfoque de derecho | |

| 5 | Equidad de género | ||

| 19 | Atención a la subjetividad | ||

| 10 | Aceptación de diferencias individuales | ||

| 21 | Atención a la diversidad | ||

| 6 | Autocuidado | Responsabilidad personal y social | 3.3. Sobre la responsabilidad personal y social para el bien común. |

| 11 | Seguridad personal y social | ||

| 5 | Valoración de la vida en sociedad | ||

| 7 | Compromiso social | ||

| 3 | Atención a la dimensión socioemocional | Bien común | |

| 17 | Bienestar personal y social | ||

| 6 | Cohesión Social | ||

| 7 | Sentido de pertenencia | Pertenencia a un colectivo | 3.4. Sobre la Motricidad Comunitaria: pertenencia a un colectivo. |

| 6 | Desarrollo de la Identidad | ||

| 15 | Conciencia de la cultura propia | ||

| 15 | Responsabilidad por el espacio público | ||

| 3 | Conciencia inter/multicultural | ||

| 9 | Conciencia medioambiental | ||

| 7 | Actividad física y Medioambiente | ||

| 19 | Práctica deportiva en el Entorno Natural y Social | ||

| 40 | Comunidad Activa | Motricidad Comunitaria | |

| 7 | Comunidad Saludable | ||

| 42 | Actividad Física y Comunidad | ||

| 24 | Vida Activa y Comunidad | ||

| 19 | Práctica Deportiva y Comunidad | ||

| 24 | Proyectos Comunitarios | ||

| 18 | Juego Motriz | Juego Motriz Democrático | 3.5. Sobre el Juego Motriz Democrático |

| 24 | Juego y Socialización | ||

| 20 | Juego deportivo | ||

Los resultados y discusión son presentados de la siguiente forma: 1) un apartado de discusión que contempla una o dos dimensiones temáticas según especificaciones de la Tabla 2; 2) durante el relato de cada dimensión temática se justifican los temas emergentes relevantes con extractos de los documentos ministeriales y citas teóricas, según corresponda; 3) se explica la interpretación de la información discutiendo los resultados, definiendo y explicando de forma depurada los hallazgos con los antecedentes teóricos y empíricos pertinentes; 4) Se presenta una síntesis de las oportunidades curriculares identificadas en el estudio.

3.1. Sobre las características de una Ciudadanía Activa y Democrática

Se derivaron temáticas relacionadas con el desarrollo de «actitudes y valores democráticos», «desarrollo de la autonomía» y «el pensamiento crítico», saberes que contribuyen a formar una ciudadanía desde una perspectiva moderna, maximalista y crítica (Reyes et al., 2013; Bascopé et al., 2015). Por tanto, consciente, ética y comprometida con el bienestar colectivo (Betancourt et al., 2020).

De acuerdo con Mujica (2019), las Actitudes (OAA) representan una oportunidad curricular de FC. Aquello se vio reflejado en la descripción del eje de OA denominado “Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo” de educación básica (EB). Desde este eje, el «liderazgo» destacó en toda la escolaridad, desde educación básica como un “potencial” en cada niño y niña desde tal concepción amplia de liderazgo, hasta educación media (EM) al perfilar una ciudadanía gestora de la promoción de comunidades activas.

En efecto, los alumnos deberán tomar decisiones, plantear respetuosamente las discrepancias, aceptar los resultados, ser respetuosos en el triunfo, preocuparse por los otros compañeros y mostrar señales de lealtad con el resto de los integrantes del equipo. En la medida en que se practiquen estos valores y se asuman estas actitudes, los estudiantes podrán constituirse en líderes constructivos. (MINEDUC, 2012, p.114)

Se destaca la importancia de incorporar en la educación y la sociedad la promoción objetivos que expliciten aquellos saberes referidos a una ciudadanía activa y democrática. Por ejemplo, en el desarrollo de objetivos transversales que pretendan valores críticos y democráticos (Moreno et al., 2014). Al respecto, se visualizaron OAT de la dimensión moral en toda la escolaridad, tal como “Ejercer de modo responsable grados crecientes de libertad y autonomía personal, de acuerdo con los valores de justicia, solidaridad, honestidad, respeto, bien común y generosidad” (MINEDUC, 2012, p.30; MINEDUC, 2015, p.27). De tal forma, se realza la importancia de una dimensión transversal fundamental en la concreción del currículum y que se ha pretendido desde una mirada formativa y transversal de la FC (Schulz et al., 2010).

Como forma de participación, se destacó el tema emergente «deliberación colectiva», referida en la búsqueda de soluciones a través del diálogo democrático y la toma de decisiones. Lo anterior, se visualizó principalmente en la Actitud OAB de EM: “Demostrar respeto por los demás al participar en actividades físicas y/o deportivas; por ejemplo: aplicar el principio de juego limpio, llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el triunfo, entre otros.” (MINEDUC, 2012, p.259). En tal sentido, Michelini (2015) significa la deliberación como un proceso crítico y de democracia cotidiana “orientado al entendimiento mutuo y guiado por los siguientes principios: inclusión de todos los afectados, libertad, igualdad y simetría de los interlocutores discursivos” (p. 60).

3.2. Sobre la convivencia respetuosa desde un enfoque de derecho

En esta temática emergente se enfatizó en el «valor del respeto hacia uno mismo y hacia los demás». Por tal, desde el respeto, la tolerancia y el diálogo es posible abordar el conflicto desde la EF (Cebolla-Baldoví y García-Raga, 2021) y actitudes que fomentan la sana convivencia (Mujica, 2019; Rannau, 2023). Aquella diversidad de temáticas alude a valores y actitudes de «respeto individual y hacia los demás», destacando una vez más, el eje de Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo de EB, más específicamente en OA de 5° y 6°:

OA 10: Practicar actividades físicas y /o juegos colectivos, demostrando responsabilidad, liderazgo y respeto al participar, por ejemplo: conversar y plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, aceptar el resultado y manejar el triunfo (MINEDUC, 2012, p.132).

Además, desde esta oportunidad curricular se destacó el «diálogo democrático» como temática emergente. Por tal, la experiencia dialógica promueve aquella horizontalidad intersubjetiva como oportunidad de democratización auténtica (Cárdenas, 2017). En tanto así, el diálogo proporciona una oportunidad para alcanzar consensos que involucran intereses individuales, pero que están orientadas hacia normas objetivas de convivencia (Rannau, 2023). Lo anterior, si bien se visualizó en el OA 10, este objetivo no ha sido considerado en la priorización curricular actual lo que no garantiza su tratamiento real (MINEDUC, 2023) y su intencionalidad es difusa en los OAT de EM. El diálogo cumple papel fundamental como fuente de conocimiento, crecimiento y superación de diferencias mediante el respeto. Tal valor es crucial para promover la resolución pacífica de conflictos y la flexibilidad en la intersubjetividad.

Si bien los OAT de la Dimensión Sociocultural y Ciudadana en EM promueven un actuar de acuerdo con valores y normas de convivencia cívica, pacífica y democrática, resulta relevante discutir el cómo se conciben aquellas normas. Por ejemplo, se destacó “El manejo de tácticas y estrategias individuales y grupales, y el uso de reglamentos les permitirán desarrollar la creatividad, la capacidad de tomar decisiones y la ejecución en un ambiente normado” (MINEDUC, 2015, p. 257). Lo anterior, se complementa con tema emergente «escucha y seguimiento de instrucciones». Como tal, destaca la importancia de la comunicación efectiva y la obediencia a las decisiones y límites establecidos por la autoridad o las reglas del juego. Por tanto, siendo una característica muy presente en la EB. Asimismo, el tema emergente «normas de convivencia democrática» puso el énfasis en el cumplimiento de principios y reglas establecidas en un ambiente normado. Desde una perspectiva democrática, estas normas no serán unidireccionales por la docencia. Pues, se van construyendo, reconstruyendo y respetando cooperativamente en el grupo (Rodríguez y Guevara, 2013) y pueden ser transferidas a la vida cotidiana desde la experiencia de la EF.

Desde la educación parvularia se instaura el enfoque de derecho como una orientación valórica vertebral (MINEDUC, 2018a). Por tanto, en la escolaridad, y de acuerdo con las temáticas emergentes, se refirió a la «atención a la diversidad, a la subjetividad y a la equidad de género» como hallazgos principales. La pertinencia de la EF en una educación basada en el derecho la perfila como un espacio potencial para la inclusión social (Rodino, 2012).

Los OAT de la Dimensión Moral aludieron al «conocimiento y adhesión a los DDHH» a la base de la socialización, reconociendo que saberes relacionados al conocimiento, el respeto y la defensa por la igualdad de derechos se transversalizan. Asimismo, en secundaria emergió la valoración de la participación ciudadana con conciencia de los respectivos deberes y derechos, aunque desde los OAT y no desde la EF como disciplina. Aquello también se reflejó en 3° y 4° medio, prescribiéndose actitudes como “Tomar decisiones democráticas, respetando los derechos humanos, la diversidad y la multiculturalidad” (MINEDUC, 2019, p. 28). Pese a la importancia transversal, no se explicita en la EF en particular.

En la EF, precisamente en EB, se explicita una actitud sobre el género “Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en toda actividad física o deporte” (MINEDUC, 2012, p. 112). Si bien este tipo de oportunidades curriculares pretende atender a la problemática social de desigualdades de género y sus consecuencias, como la cultura patriarcal (Mujica, 2019). No obstante, Chihuailaf et al. (2022) han visualizado un abordaje acrítico del género en los documentos ministeriales, prevaleciendo un enfoque instrumental y reproductivo. Inclusive, se ha evidenciado una escasa apropiación sobre el enfoque de derecho desde antes de la escolaridad por parte de quienes educan (Figueroa-Vargas, 2023).

3.3. Sobre la responsabilidad personal y social para el bien común

En los hallazgos se hizo hincapié en la importancia de asumir distintos roles y tareas, así como en el cumplimiento de reglas colectivas y roles asignados. Si bien la «responsabilidad personal y social» emerge como un contenido curricular en sí, inclusive categorizando ejes de OA, se ha propuesto como un modelo de pedagógico para el desarrollo de aprendizajes prosociales (Prat et al., 2019).

Por tal, resaltó la temática «compromiso social» aludiendo a distintos aspectos del compromiso de los individuos con su entorno social y comunidad. Se destacó la asunción de compromisos que contribuyen al bienestar físico, mental y social de la comunidad, así como el compromiso con la propia vida y contexto inmediato. Aquello se visualizó finalizando la EM, principalmente en el OA 4 de 3° y 4° medio a través del OA 4: “Promover el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, valorando la diversidad de las personas a través de la aplicación de programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales” (MINEDUC, 2019, p. 134). Como componente de la responsabilidad social y personal, la ayuda a los demás y liderazgo son un aprendizaje clave (Hellison, 2003) en aras de un bienestar común, en tanto físico, emocional y social (Bernate y Puerto, 2023).

En tanto lo anterior, la seguridad y el autocuidado fueron aprendizajes intencionados desde los primeros niveles de EB. Se describió como un propósito de sus bases curriculares el «seguir las reglas del juego», en tanto temática emergente. Por tal, “el cumplimiento de principios y reglas, así como las medidas de seguridad y autocuidado, son un requisito necesario para la práctica fluida de una amplia variedad de actividades físicas” (MINEDUC, 2012, p. 109), quedando explícito en OA correspondientes al eje Seguridad, Juego Limpio y Liderazgo de la EB. Tal enfoque en la seguridad personal y social promueve conductas seguras y colectivas en la experiencia de la EF, destacando el uso adecuado de implementos y medidas de protección. De tal forma, el autocuidado, crucial para bienestar y desarrollo, se resaltó como medio para una práctica fluida y segura. Por consecuencia, impulsan una actitud responsable hacia el cuerpo y el bienestar, clave para el cuidado mutuo.

Sumado a lo anterior, Gaviria y Castejón (2016) evidenciaron que la cooperación y el compañerismo son aprendizajes que el estudiantado valora de la EF, y que repercutirán en la vida adulta. Por tal, la «cooperación» se declaró textualmente como la “clave del éxito” en el trabajo en equipo durante el desarrollo de actividades predeportivas y deportivas en la EB (MINEDUC, 2012, p. 109). Para Sáez de Ocáriz (2021), existen condiciones para que esta cooperación se genere en virtud del aprendizaje, tales como: interdependencia positiva, la interacción promotora, el uso adecuado de habilidades sociales, la eficacia del trabajo grupal y la responsabilidad individual y grupal. Por tanto, estos contenidos podrán dinamizar esta oportunidad curricular.

Asimismo, «valorar la vida en sociedad» emergió como resultado. Aquello implica reconocer la importancia de la convivencia y el respeto mutuo, así como apreciar el entorno social en el cual se desenvuelven. Si bien la valoración de la vida en sociedad se muestra declarada en los OAT de toda la escolaridad, se destaca que, en la priorización curricular postpandemia, uno de los enfoques de la EF está en “favorecer el desarrollo de habilidades socioemocionales a partir de la práctica continua de diferentes manifestaciones motrices, las cuales fortalecen el desarrollo de la autovaloración y autoimagen junto con valores como la empatía, responsabilidad, entre otras” (MINEDUC, 2023, p. 2). Por tal, transitar a una FC a la base del desarrollo de la dimensión socioemocional de la persona sensibilizará un ejercicio ciudadano desde participación más activa y comprometida con el bien común (Pérez-Archundia, 2022). Por tanto, el tema emergente «Atención a la dimensión socioemocional» resaltó la relevancia de desarrollar habilidades socioemocionales a través de la práctica continua de diferentes manifestaciones motrices.

Para Leisterer y Jekauc (2019), la pertenencia social (social belonging) comprende un componente fundamental en la experiencia emocional de la EF. Si bien, los lazos sociales crean lazos emocionales; las relaciones sociales positivas y un ambiente cooperativo y de sana convivencia, serán cruciales para una experiencia motriz emocionalmente grata. Por tal, el fomento del bienestar como agente protector de la salud mental se releva como un componente clave.

En la temática emergente «bienestar personal y social» se resaltó la importancia del autocuidado para el bienestar físico, mental y social de la comunidad. De tal forma, se reconoce el valor de la práctica regular de actividades físicas y/o deportivas como medio de bienestar personal y social, así como la promoción del bienestar en base a la empatía y responsabilidad. Asimismo, se resalta la relevancia de promover hábitos saludables y un sentido de responsabilidad hacia uno mismo y hacia los demás, creando así una comunidad activa y saludable.

3.4. Sobre la Motricidad Comunitaria: pertenencia a un colectivo

La motricidad comunitaria se define como el conjunto de acciones, estrategias y programas que tienen como objetivo fomentar la participación y la práctica regular de actividades físicas y deportivas en el entorno comunitario (Ochoa y Arias, 2015). Esta perspectiva se basa en la premisa de que una comunidad activa es aquella en que sus integrantes asumen un compromiso con el bienestar físico, mental y social de toda la comunidad. De tal manera, se perfila la necesidad de una ciudadanía activa para la promoción de estas comunidades:

La noción de ciudadanía activa implica un enfoque más dinámico y comprometido hacia la participación en la sociedad. A diferencia de la ciudadanía pasiva, donde los individuos simplemente se ajustan a las normas y roles establecidos, la ciudadanía activa implica un compromiso personal y una voluntad de contribuir activamente a la transformación y mejora de la comunidad y del sistema en el que se vive. (Rannau, 2023, p. 23)

En tal sintonía, dentro de sus temas emergentes destacó la «comunidad activa» y, su complemento, la «comunidad saludable». Aquel complejo se dinamiza en y desde la EF, con iniciativas relacionadas con la promoción de la actividad física, la salud y la calidad de vida de la comunidad educativa. Por ejemplo, se evidenció el siguiente propósito ya consolidando la escolaridad en 3° y 4° medio: “se espera que los estudiantes asuman un rol protagónico en la construcción de comunidades activas saludables, diseñando e implementando programas de práctica regular de actividad física y haciendo uso del derecho a utilizar los espacios públicos, con sentido de comunidad (…)” (MINEDUC, 2019, p. 130). Así también, se develó el tema emergente «Responsabilidad por el espacio público», considerando que el sentido de comunidad y la adquisición de un estilo de vida activo y saludable también requieren de la responsabilidad el entorno compartido, ya que se busca un ambiente normado en el que se valore el respeto mutuo, el cuidado espacio (material e infraestructura) que extiende y enmarca el convivir, y la seguridad que conlleva su uso. De tal forma, se materializa en el OA 4 de 3° y 4°, como hemos revisado, y se complejiza en su progresión:

OA4 Evaluar el impacto de variados programas y proyectos deportivos, recreativos y socioculturales que promuevan de manera colectiva el bienestar, el autocuidado, la vida activa y la alimentación saludable en su comunidad, considerando la diversidad de las personas. (MINEDUC, 2019, p. 135).

Se revisaba con anterioridad de que desde los primeros niveles de EB se busca fomentar habilidades de liderazgo desde una visión amplia de su concepto. Según los hallazgos encontrados, aquel camino se consolidará en el aprender haciendo (learning by doing) durante la trayectoria escolar y se concretará en «proyectos comunitarios» que el estudiantado deberá organizar, liderar y desarrollar al finalizar EM, donde se promueva el bien común y la adhesión a una vida activa y saludable. En lo que refiere a aquello, Díaz (2005) menciona que al plantear problemas abiertos y situarlos en proyectos, es posible comprender aquellas situaciones de la vida real, y, por tal, alcanzar una mayor sensibilización de los jóvenes protagonistas por su mundo que lo rodea. A raíz de aquello, la actividad física, la práctica deportiva y la vida activa como espacios y experiencias que promuevan la conciencia comunitaria (Pazos-Couto y Trigo, 2014), condensan en su generalidad temática las manifestaciones motrices que representan una oportunidad curricular para la FC desde iniciativas comunitarias que emergen desde la EF.

Desde otros resultados emergentes desde las Bases Curriculares de EM (7° básico a 2° medio), se destacó que el contenido referido habilidades expresivo-motrices “ayudará a crear su propia identidad, a fortalecer el sentido de pertenencia y a respetar la diversidad” (MINEDUC, 2015, p. 257). Por tal, la «conciencia de la cultura», en tanto propia, juega un papel relevante en la configuración de ciudadanía, ya que se enfoca en la valoración patrimonio cultural de la nación, así como en el fortalecimiento de la cultura tradicional y emergente. En este sentido, se promueve un sentido de pertenencia a la comunidad y una mayor conexión con el entorno social y cultural considerando la diversidad que la circunscribe. Es decir, mayor cohesión social e identidad colectiva (Sojo, 2011).

Asimismo, la temática «actividad física y medioambiente» resaltó la importancia de la conciencia por el problema ambiental global y el cuidado del medioambiente durante la experiencia de la EF. Aquello se visualizó profusamente en la dimensión sociocultural y ciudadana de los OAT y en una actitud de EM: “OAH. Cuidar el medio ambiente, la infraestructura y los materiales utilizados durante la práctica de actividad física y/o deportiva” (MINEDUC, 2019, p. 258). Sin embargo, en los OA se aborda de manera difusa, aludiendo a una praxis motriz en “entornos cercanos” o “limpieza de los espacios”, no así haciéndose cargo de la problemática ambiental. Inclusive, Arriagada (2022) ha evidenciado que este tipo de contenidos no se aborda con la profundidad suficiente. Por lo tanto, se vuelve una necesidad reorientar la EF hacia la educación ambiental para formar una ciudadanía comprometida con su entorno (Corrales, 2010; Posso, et al., 2022).

Por último, desde el eje de OA en EM denominado “Responsabilidad personal y social en el deporte y la actividad física” se evidenciaron temática que permiten fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y el respeto por sí mismos y por los demás. Por tal, el promover un sentido de pertenencia, se incentiva la participación activa en actividades físicas y deportivas, lo que puede llevar a una mayor conciencia sobre el cuidado del medioambiente, la valoración del entorno social y mayor compromiso de donde pertenecen.

3.5. Sobre el Juego Motriz Democrático

Esta dimensión temática surge como un pilar esencial donde confluyeron tres temáticas emergentes: el «juego deportivo», «el juego social» y «el juego motriz». En cuanto su denominación de “democrático”, promueve la inclusión social y el trabajo en equipo, fundamentales para el desarrollo. Por tal, acorde a la caracterización del juego según donde emergen los datos.

Uno de los aspectos centrales del juego motriz democrático es la conciencia por las reglas y principios que rigen el juego. A través del cumplimiento de los principios del juego limpio, se fomenta un ambiente de respeto y honestidad en la práctica de actividades físicas y juegos colectivos. Además, la serenidad frente a la victoria o la derrota se presenta como un valor esencial para la inclusión social, ya que promueve la aceptación de resultados y la aceptación de consejos y críticas.

“En el ciclo básico, se espera que, paulatinamente, los estudiantes comprendan que los juegos deportivos requieren que se ponga de lado el lucimiento individual en pos del equipo. Este valor también es fundamental para múltiples ámbitos de la vida. (MINEDUC, 2012, p. 111)

El juego cooperativo y el trabajo en equipo mediante el juego motriz son fundamentales para el desarrollo de decisiones individuales y colectivas que enriquecen la experiencia lúdica (Rodríguez y Guevara, 2013). En la EF “se espera que aprendan a enfrentar adecuadamente los requerimientos derivados de las situaciones de juego y las interacciones sociales involucradas en la actividad física y el deporte” (MINEDUC, 2012, p. 111). Por tanto, la experiencia del jugar se vuelve un escenario de socialización auténtico y potencialmente democrático el disminuir la conflictividad (Sáez de Ocáriz y Lavega, 2013; Cebolla-Baldoví y García-Raga, 2021). Sin embargo, Reyes, et al. (2020) han identificado diversos dispositivos que son ideados por el docente autoritariamente en razón de orientar juegos recreativos o predeportivos. Por tanto, carece de una relación dialógico-democrática característica del juego libre y cooperativo, y en cuanto activo y democrático:

Se caracteriza por la ausencia de reglas preestablecidas y la libertad de los participantes para explorar, crear y expresarse de manera espontánea. El juego libre fomenta el desarrollo de la imaginación, la creatividad y la autonomía. Permite a los niños y jóvenes experimentar, tomar decisiones por sí mismos y desarrollar habilidades de resolución de problemas. (Rannau, 2023, p. 190)

Según los hallazgos, desde primero y segundo básico se da relevancia al juego social. Por tal, el OA 10 referido al juego limpio y liderazgo progresa en complejidad hasta el fin del ciclo en sexto básico. Al respecto, considerando saberes como el respeto al participar, conversar y plantear discrepancias, aceptar las diferencias individuales e intentar llegar a acuerdos, jugar en forma cooperativa, y aceptar el resultado y manejar el triunfo. Sin embargo, el OA 10 fue suprimido en la priorización curricular y no siendo obligatorio en la actualidad.

El juego con enfoque democrático requiere de una equitativa organización de equipos que repercuta en una mayor participación de todos y todas quienes lo experimenten, promoviendo la inclusión y cohesión social. La manifestación de discrepancias mediante el diálogo, dentro del juego motriz democrático, crea un espacio para resolver decisiones y acciones de manera constructiva, fomentando el cumplimiento de reglas colectivas y principios compartidos (Betancourt et al., 2020). Esto favorece la responsabilidad en la práctica de juegos colectivos, aspecto fundamental para una convivencia armoniosa y respetuosa en el contexto del juego.

3.6. Síntesis de las oportunidades curriculares identificadas en el estudio

Fuente: Elaboración propia.

4. Conclusiones:

La EF se configura como un escenario de socialización clave para la FC. Por tanto, se distinguen oportunidades curriculares en la EF para la FC, en tanto disciplinares y transversales, que requieren priorizarse y fortalecerse en toda la trayectoria escolar. Además, emerge el desafío ampliar el enfoque curricular de la EF hacia temas relevantes que aborden las problemáticas y necesidades socioeducativas actuales.

En cuanto los OA, se evidencian oportunidades curriculares y disciplinares que dinamizarían experiencias FC desde la EF, destacando: la vida activa y saludable como generadora de responsabilidades personales y con sentido comunitario; las habilidades expresivo-motrices que fortalecen el sentido de pertenencia sociocultural, y el juego motriz como fundamento democrático. Sin embargo, se requiere consolidar aquellos OA referidos a la importancia del juego libre y cooperativo que apuntan a la generación de un ambiente de convivencia respetuosa y que la política de priorización curricular ha obviado en la educación básica (MINEDUC, 2023).

Dentro del currículum escolar, se visualizaron propósitos declarados como OAT que permiten un acercamiento plausible a problemáticas sociales con perspectiva en la formación democrática de la ciudadana y que habitan en el cotidiano actual. Al respecto, se da cuenta de la importancia de los OAT como marco contextual y la precariedad de orientaciones metodológica y evaluativas de abordarlo a través de las Actitudes (OAA), cuestión que también evidencia Mujica (2019). En tanto, las OAA no dan cuenta de la complejidad y multivariado alcance de los OAT, sino que su alcance es focalizado y funcional. Por lo tanto, se visualiza la importancia de contar con un componente curricular útil y consistente que oriente y garantice experiencias democratizadoras en la EF y de otras dimensiones transversales del desarrollo de la persona.

El carácter ético de las oportunidades curriculares es evidente. Por ejemplo, se visualiza que el diálogo y la deliberación pueden ser tratados como saberes éticos y metodológicos. Aunque no es intencionado explícitamente desde los niveles iniciales de la educación básica, estos se realzan de forma clara y explícita en y hacia la transición a la educación media. Por tanto, es posible visualizar saberes sobre el ejercicio ciudadano en 3° y 4° medio, mientras que en los niveles iniciales de la escolaridad es más precario.

En razón a la expansión temática de la FC (Cox et al., 2005), las problemáticas sociales referidas al medioambiente, la interculturalidad y el género tienen un tratamiento minimizado e instrumental desde el currículum la EF, concordando con lo planteado por Moreno et al. (2014). Por tanto, tal situación requiere de un tratamiento disciplinar y explícito en actualizaciones curriculares venideras. Si bien la convivencia es tratada desde un enfoque de derecho, su intencionalidad se asienta en los OAT. Es decir, de manera transversal. Por tanto, resulta conveniente potenciar contenidos disciplinares propios de la EF, como el juego limpio, la diversidad motriz, las comunidades activas y saludables, entre otras oportunidades, para orientar explícitamente propuestas que promuevan una ciudadanía necesaria según los marcos normativo-curriculares nacionales e internacionales y la necesidad de democratización en nuestra sociedad.

Como resultados de este estudio, se derivan contenidos didácticos y metodológicos que podrán ser de insumo fundamental para desplegarlos en la práctica pedagógica. El rol del profesorado en la democratización de los espacios es preponderante (Giroux, 1997). Si bien el currículum como dispositivo de poder se configura como espacio estructurante, quienes interpretan y flexibilizan aquellas directrices curriculares prescritas y estandarizadas, son el profesorado. Por tal motivo, la apertura de la docencia a la realidad social según los contextos de intervención representará un intermediario entre el currículum escrito y el currículum aprendido. En tanto así, se realza el desafío de profundizar este estudio desde la dinamización de estas oportunidades curriculares y su tratamiento didáctico.

Las limitaciones de este estudio corresponden a las características temporales de la muestra, ya que las bases curriculares de educación básica y media se publican previamente al despliegue de la implementación de los planes de FC en las escuelas, la reciente política de convivencia escolar y la priorización curricular. Por tal, los enfoques pueden diferir con los hallazgos en el currículum de 3° y 4 medio. Asimismo, se visualiza el desafío de implementar esta metodología de análisis temático en documentos curriculares actualizados a futuro.

Como proyección del estudio, sería conveniente discutir sobre las oportunidades curriculares desde una perspectiva de la complejidad, considerando el entramado de saberes que convocan la experiencia motriz. Por lo tanto, la extensión del estudio se encaminará en fortalecer la transversalidad de temáticas sociales urgentes y controversiales, la nuclearización temática del currículum y apostar a la revisión crítica desde una perspectiva transdisciplinar en y desde la experiencia motriz. Asimismo, resulta una proyección pertinente profundizar en el estudio de la ciudadanía activa y democrática en la Educación Física, hacia un enfoque en la ciudadanía global y el desarrollo sostenible, como propósitos encaminados en las magnas políticas públicas en la región y el globo. Tomando en cuenta aquello, es importante extender el estudio desde dimensión didáctica y evaluativa sobre el fenómeno de la FC visualizando desde la EF, en tensión con el vertiginoso andar que acaece en la realidad escolar.

Nuestra cultura occidental moderna ha desdeñado el juego como una característica generativa fundamental en la vida humana integral. Tal vez nuestra cultura moderna occidental hace aún más, niega el juego como un aspecto central de la vida humana a través de su énfasis en la competencia, el éxito, y la instrumentalización de todos los actos y relaciones. Nosotros pensamos que para recuperar un mundo de bienestar social e individual en el cual el crimen, el abuso, el fanatismo y la opresión mutua, no sean maneras institucionalizadas del vivir, sino que sólo errores ocasionales de coexistencia, debemos volver al juego su rol central en la vida humana, y pensamos también que para esto pase, debemos aprender nuevamente a vivir en él. (Maturana y Verden-Zöller, 1993, p. 152)

Referencias

Apple, M. y Beane, J. (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata.

Arriagada, C. R. (2022). Las representaciones sociales de la educación ambiental en clases de educación física, de los estudiantes y profesores de establecimientos educacionales de la IX región de la Araucanía, Chile. Retos, 44, 485–495. https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.90541

Bascopé, M., Cox, C. y Lira, R. (2015). Tipos de ciudadano en los currículos del autoritarismo y la democracia. En C. Cox y J. C. Castillo, Aprendizaje de la ciudadanía: Contextos, experiencias y resultados (pp. 245-281). Santiago: Ediciones UC.

Belavi, G. y Murillo, F. (2020). Democracia y Justicia Social en las Escuelas: Dimensiones para Pensar y Mejorar la Práctica Educativa. REICE. Revista Iberoamericana Sobre Calidad, Eficacia Y Cambio En Educación, 18(3), 5–28. https://doi.org/10.15366/reice2020.18.3.001

Benjumea, M. (2011). La formación ciudadana: una lectura a sus dinámicas en escenarios y prácticas de la Educación Física, la recreación y el deporte. En B. Chaverra, y D. Gaviria, Educación Física. Reflexiones conceptuales hacia la integración curricular (pp. 12-27). Medellín: Fenámbulos Editores.

Bernate, J. y Puerto, S. (2023). Impacto de la Educación Física en las competencias ciudadanas: Una revisión bibliométrica. Ciencia y Deporte, 8(3), e-205. https://doi.org/10.34982/2223.1773.2023.V8.No3.0014

Betancourt, M., Bernate, J., Fonseca, I. y Rodríguez, L. (2020). Revisión documental de estrategias pedagógicas utilizadas en el área de la educación física, para fortalecer las competencias ciudadanas. Retos, 83, 845-851. https://doi.org/10.47197/retos.v38i38.74918

Blández, J. (2021). Ambientes de Aprendizaje “AA”. En D. Blázquez (Ed.), Métodos de enseñanza en Educación Física (pp. 179-210). Barcelona: INDE.

Bolívar, A. (2016). Educar democráticamente para una ciudadanía activa. Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS), 5(1), 69-87. https://doi.org/10.15366/riejs2016.5.1.004

Braun, V. y Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cañon, F. y Villarreal, M. (2022). La educación física como fortalecimiento de valores ciudadanos para la convivencia. Retos, 44, 285–294. https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.90708

Cárdenas, A. (2017). El diálogo como posibilidad de fundamento ético en la educación. Revista Latinoamericana de Filosofía de la Educación, 4(7), 83-97. http://ixtli.org/revista/index.php/ixtli/article/view/76

Cebolla-Baldoví, R. y García-Raga, L. (2021). Aprender a manejar los conflictos en las clases de educación física a partir del juego deportivo: un modelo de enseñanza para la comprensión. Retos, 42, 384-395. https://doi.org/10.47197/retos.v42i0.87352

Chihuailaf, L., Johnson, F. y López, R. (2022). Psicomotricidad, corporalidad, género y filosofía positivista en Chile: análisis crítico de documentos ministeriales. Retos, 45, 12-19. https://doi.org/10.47197/retos.v45i0.91574

Corrales, A. (2010). Trabajar la Educación ambiental desde la Educación Física. Hekademos: Revista Educativa Digital, 5, 45-64.

Cox, C., Jaramillo, R. y Reimers, F. (2005). Educar para la Ciudadanía y la Democracia en las Américas: una agenda para la acción. Banco Interamericano de Desarrollo.

De Souza, L. (2019). Pesquisa com análise qualitativa de dados: conhecendo a Análise Temática. Arquivos Brasileiros de Psicologia, 71(2), 51-67. https://dx.doi.org/10.36482/1809-5267.ARBP2019v71i2p.51-67

Denzin, N. (2009). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. New York: Routledge.

Díaz, F. (2005). La conducción de la enseñanza mediante proyectos situados. En F. Barriga, Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida (pp. 29-60). México: McGraw Hill.

Figueroa-Vargas, A. (2023). Género en la primera infancia: prácticas y discursos de género de educadoras de párvulos en el marco del enfoque de derecho. Revista Chakiñan de Ciencias Sociales y Humanidades, 19, 138-152. https://doi.org/10.37135/chk.002.19.08

Gaviria, D. y Castejón, F. (2016). Desarrollo de valores y actitudes a través de la clase de Educación Física. Movimiento, 22(1), 251-262.

Giroux, H. (1997). Los profesores como intelectuales: hacia una práctica crítica del aprendizaje. Barcelona: Paidós.

Godoy, H., Chacón, Y., Rojas, H. y Vicencio, E. (2022). Desafíos de la formación ciudadana en Chile: análisis de las oportunidades y limitaciones en el desarrollo de la educación para la ciudadanía global en las nuevas bases curriculares para 3° y 4° medio. Calidad en la Educación, 56, 41-77. http://dx.doi.org/10.31619/caledu.n56.1128

Hellison, D. (2003). Teaching responsibility through physical activity. Champaign: Human Kinetics.

Lara-Salcedo, L. y Suarez-Rivero, N. (2021). Formación ciudadana en la infancia: reflexiones desde la revisión teórica. Magis, 14, 1-24.

Leisterer, S. & Jekauc, D. (2019). Students’ Emotional Experience in Physical Education-A Qualitative Study for New Theoretical Insights. Sports, 7(1). https://doi.org/10.3390/sports7010010

Magendzo, A. y Arias, R. (2015). Informe Regional 2015: Educación ciudadana y formación docente en países de Latinoamérica. Editorial Gente Nueva.

Maturana, H. y Verden-Zöller, G. (1993). Amor y juego: fundamentos olvidados de lo humano. Desde el patriarcado a la democracia. Santiago: Editorial Instituto de Terapia Cognitiva.

Michelini, D. (2015). Deliberación. Un concepto clave en la teoría de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas. Estudios de Filosofía Práctica e Historia de las Ideas, 17(1), 59-67.

Mieles, M., Tonon, G. y Alvarado, S. (2013). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. Universitas Humanística, 74(74), 195-226.

MINEDUC. (2012). Bases Curriculares. Primero a sexto básico. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2015). Bases Curriculares. 7° básico a 2° medio. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2016a). Orientaciones para la Elaboración del Plan de Formación Ciudadana. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2016b). Formación Ciudadana en el sistema escolar chileno: una mirada a las prácticas actuales y recomendaciones de mejora. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2018a). Bases Curriculares de Educación Parvularia. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2018b). Orientaciones para la Elaboración del Plan de Formación Ciudadana en Educación Parvularia. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2019). Bases Curriculares. 3° y 4° medio. Santiago: Ministerio de Educación.

MINEDUC. (2023). Actualización de la priorización curricular para la reactivación integral de aprendizajes. Educación Física y Salud. Santiago: Ministerio de Educación.

Monzonís, N. y Capllonch, M. (2015). Mejorar la competencia social y ciudadana: innovación desde educación física y tutoría. Retos, 28, 256–262. https://doi.org/10.47197/retos.v0i28.35536

Moreno, A., Gamboa, R. y Poblete, C. (2014). La educación física en Chile: análisis crítico de la documentación ministerial. Revista Brasileira de Ciências do Esporte, 36(2), 411-427.

Moreno, A. (2018). La educación física chilena en educación básica: una caracterización crítica. The Journal of the ALESDE, 9(2), 65-78. https://doi.org/10.5380/jlasss.v9i2.61261

Mujica, F. (2019). Análisis crítico de la formación actitudinal en la asignatura de Educación Física y Salud en Chile. REXE, 18(38), 151-166. https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20191838mujica9

Muñoz, V. y Molina, R. (2022). Formación ciudadana y educación inicial: estudio de caso en Chile. HUMAN Review, 13(1), 2-9. https://doi.org/10.37467/revhuman.v11.4007

Ochoa, V. y Arias, M. (2015). Motricidad comunitaria: representaciones sociales en actores de la práctica pedagógica Instituto de educación física. Revista de Investigación: Cuerpo, Cultura y Movimiento, 5(1), 13-34.

Pazos-Couto, J. y Trigo, E. (2014). Motricidad Humana y gestión municipal. Estudios pedagógicos, 40(1), 373-387. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052014000100022

Prat, Q., Camerino, O., Castañer, M., Andueza, J. y Puigarnau, S. (2019). El modelo pedagógico de responsabilidad personal y social como motor de innovación en educación física. Apunts. Educación física y deportes, 2(136), 83-99. https://doi.org/10.5672/apunts.2014-0983.es.(2019/2).136.06

Pérez-Archundia, E. (2022). Desarrollo de habilidades socioemocionales y ciudadanía para mejorar las relaciones interpersonales en las redes sociodigitales. Educació Social. Revista d’Intervenció Socioeducativa, 81, 21-40.

Posso, R., Cóndor, M., Cóndor, J. y Núñez, L. (2022). Desarrollo Ambiental Sostenible: un nuevo enfoque de educación física pospandemia en Ecuador. Revista Venezolana de Gerencia, 27(98), 464-478.

Rannau, J. (2020). Educación Física en Chile: hacia una transdiciplinariedad desde el currículum y la colaboración pedagógica. Praxis educativa, 24(2), 1-17. https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2020-240210

Rannau, J. (2023). Educación Física para una Ciudadanía Activa y Democrática. Ril.

Reyes, L., Campos, J., Osandón, L. y Muñoz, C. (2013). El profesorado y su rol en la formación de los nuevos ciudadanos: desfases entre las comprensiones, las actuaciones y las expectativas. Estudios Pedagógicos, 39(1), 217-237.

Reyes, A., Reyes, A. y Reyes, C. (2020). Dispositivos que median las relaciones en la clase de educación física. REXE, 19(41), 71-86. https://dx.doi.org/10.21703/rexe.20201941reyes5

Rodino, A. M. (2012). Educación en derechos humanos para una ciudadanía democrática e inclusiva: trabajar en la escuela y desde la Educación Física. Ensaio: Avaliação E Políticas Públicas Em Educação, 20(74), 207–227. https://doi.org/10.1590/S0104-40362012000100011

Rodríguez, C. (2022). Participación de niños y niñas en educación parvularia. RIIDEI, 3, 57-69.

Rodríguez, C. y Guevara, L. (2013). El acto democrático desde una Educación Física cooperativa como mediación humana. La Peonza: Revista de Educación Física para la paz,8, 33-39.

Sáez de Ocáriz, U. y Lavega, P. (2013). Transformar conflictos en educación física en primaria a través del juego. Aplicación del índice de conflictividad. Cultura y Educación, 25(4), 549–560. https://doi.org/10.1080/11356405.2013.10783161

Sáez de Ocáriz, U. (2021). Aprendizaje Cooperativo “AC”. En D. Blázquez (Ed.), Métodos de enseñanza en Educación Física (pp. 108-131). INDE.

Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D. & Losito, B. (2010). ICCS 2009 International Report: Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries. International Association for the Evaluation of Educational Achievement.

Sojo, A. (2011). ¿Del derrotero a las raíces y/o de las raíces al derrotero? Identidades y cohesión social en América Latina. En M. Hopenhayn y A. Sojo (Ed.), Sentido de pertenencia en sociedades fragmentadas: América Latina desde una perspectiva global (pp. 129-148). Buenos Aires: Siglo XXI.

Stake, R. (2013). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

UNESCO. (2015). Educación 2030. Declaración de Incheon y Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

UNESCO. (2020a). La educación para la ciudadanía mundial y la educación para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe: componentes de la Agenda de Educación 2030 en los currículos de acuerdo al análisis curricular del Estudio Regional Comparativo y explicativo (ERCE 2019). UNESCO Office Santiago and Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean.

UNESCO. (2020b). ¿Qué se espera que aprendan los estudiantes de América Latina y el Caribe? Análisis curricular del Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

Tonucci, F. (2010). ¿Enseñar o Aprender? Buenos Aires: Losada.

Tonucci, F. (2015). La ciudad de los niños. Barcelona: Graó.

Recepción: 31 Julio 2023

Aprobación: 23 Septiembre 2023

Publicación: 01 Octubre 2023

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional

Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional