Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e302, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e302, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Educación Física

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e302, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e302, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Artículos

Análise descritiva de um programa de treinamento no handebol com base na Iniciação Esportiva Universal

Resumo: Este trabalho objetivou categorizar um programa de ensino aprendizagem-treinamento no handebol a partir do modelo da Iniciação Esportiva Universal. Observaram-se 25 sessões de treinamento de duas equipes de handebol feminino escolar sub-14. As atividades realizadas foram categorizadas a fim de identificar a ênfase dada em diferentes segmentos do treinamento, assim como de verificar se elas estavam em linha com o modelo de ensino aplicado. Os resultados indicaram que o treinamento tático foi realizado em 34.2% e 42.5% do tempo as sessões de treino das instituições e que as atividades estão em linha com o modelo proposto na Iniciação Esportiva Universal. Sugere-se que os treinadores organizem com atenção o tempo destinado a ações como conversas e intervalos, a fim de aumentar o tempo de prática no treino e potencializar o processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Modelo de Ensino, Aprendizagem Implícita-Explícita, Conhecimento tático, Tomada de Decisão.

Descriptive Analysis of a Handball Training Program based on Iniciação Esportiva Universal (Universal Sports Formation)

Abstract: This study seeks to categorize a handball teaching-learning-training program based on the Iniciação Esportiva Universal (Universal Sports Formation) model. Twenty-five training sessions of two female handball school teams with players up to 14 years of age were observed. The activities were categorized to identify the emphasis on different training segments, as well as to verify if they were in line with the selected teaching model. The results indicated that tactical training was conducted in 34.2% and 42.5% of the time in the institutions’ training sessions, and that the activities are aligned with the Iniciação Esportiva Universal model. It is suggested that the time allocated to actions such as conversations and breaks be carefully organized by coaches in order to increase effective practice time during training sessions and enhance the learning process.

Keywords: Instructional Model, Implicit-Explicit Learning, Tactical Knowledge, Decision-Making.

Análisis descriptivo de un programa de entrenamiento de handball basado en la Iniciação Esportiva Universal (Iniciación Deportiva Universal)

Resumen: El objetivo del presente trabajo es caracterizar un programa de enseñanza-aprendizaje-entrenamiento de handball basado en el modelo de la Iniciação Esportiva Universal (Iniciación Deportiva Universal). Se observaron 25 sesiones de entrenamiento de dos equipos de handball femenino escolar de hasta 14 años. Las actividades realizadas fueron categorizadas con la finalidad de identificar la atención dada en los diferentes segmentos de entrenamiento, y también verificar si estas se encuentran alineadas con el modelo de enseñanza aplicado Los resultados indicaron que el entrenamiento táctico se dio en un 34,2 % y el 42,5 % del tiempo en las sesiones de entrenamiento de las instituciones y que las actividades se ajustan al modelo propuesto en la Iniciación Deportiva Universal. Se sugiere a los entrenadores que organicen en detalle el tiempo destinado a las actividades como conversaciones e intervalos, para aumentar el tiempo de práctica en el entrenamiento y potencializar el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Modelo de Instrucción, Aprendizaje Implícito-Explícito, Conocimiento Táctico, Toma de Decisión.

Introdução

Os modelos de ensino-aprendizagem-treinamento (EAT) presentes na literatura cientifica na área da pedagogia do esporte se configuram como a base para o planejamento e aplicação das atividades de uma aula ou de uma sessão de treinamento. Um modelo de EAT permite aos treinadores e alunos o entendimento do propósito e da sequência das atividades, por exemplo, fornece ao professor suporte teórico sobre o processo de ensino-aprendizagem, sobre as necessidades dos alunos e as formas de conduzir as atividades (Metzler, 2011). Os modelos de EAT se apoiam em pesquisas que justificam sua concepção e suportam sua aplicação, assim, auxiliam o professor a entender as maneiras de utilizá-lo na prática, pois elucidam seus pontos fortes e suas limitações (Metzler, 2011). Todo modelo de EAT se relaciona e se apoia em concepções teóricas derivadas do campo da psicologia, da pedagogia e áreas inerentes afins as ciências do esporte. O modelo de EAT adotado pelo treinador(a) para sua prática objetiva facilitar aos alunos o processo de desenvolvimento das suas potencialidades bem como a compreensão dos objetivos propostos e a serem alcançados no decorrer temporal do processo.

Modelos contemporâneos de EAT como o Teaching Games for Understanding (TGfU) (Bunker & Thorpe, 1982; 1986), traduzido livremente como “Modelo de ensino pela compreensão”, o Sport Education (Siedentop, 2019), traduzido livremente como “Modelo da Educação Desportiva” e a Iniciação Esportiva Universal (IEU (Greco et al., 2015a; Ribeiro et al., 2022), enfatizam a necessidade do desenvolvimento da capacidade tática ao longo das sessões de treino e, consequentemente, projetam sugestões para influenciar via jogos e atividades a tomada de decisão no esporte (Raab, 2007).

O TGfU é baseado principalmente na aprendizagem explícita pois estimula a aquisição de conhecimento tático declarativo por meio da análise das diferentes situações de jogo ("o que fazer?" e "por que fazer?"). Nele, a ênfase nas técnicas esportivas - 'como fazer?' ocorre quando os jogadores precisam aprimorá-las para conseguir jogar o jogo. Por outro lado, o modelo da IEU enfatiza no início do processo de ensino-aprendizagem-treinamento o desenvolvimento do conhecimento tático processual, com suporte numa proposta de aprendizagem implícita, via experimentação, o jogar para aprender. Posteriormente, com combinação entre aprendizagem implícita e explícita, a proposta visa ao aprimoramento da compreensão da lógica do jogo, a fim de otimizar a tomada de decisão por meio do estímulo ao conhecimento tático declarativo via descoberta guiada. Portanto, o modelo da IEU se configura como modelo híbrido que tem suporte e interação com os princípios da aprendizagem implícita, adequada para a iniciação esportiva (Le Noury et al., 2019) e da explícita ao longo do aprimoramento dos níveis de rendimento (Raab et al., 2009).

Dentre os recursos didático-metodológicos que caracterizam a proposta da IEU, conforme sua orientação para promover a aprendizagem tática, ressaltam-se dois tipos de conteúdo que interagem entre si: a) o processo de aprendizagem tática, composto pelo desenvolvimento das capacidades táticas básicas, pelas estruturas funcionais gerais e pelas estruturas funcionais direcionadas; b) o processo de aprendizagem perceptivo-motora: que compreende atividades e jogos orientados ao treinamento da coordenação motora e das famílias de habilidades esportivas. Adicionalmente, os conteúdos de aprendizagem tática e perceptivo -motora são conjugados e relacionados na prática com os denominados jogos de inteligência e criatividade tática. Neste trabalho, considerando a faixa etária da amostra e sua experiência no handebol, ressaltam-se as atividades direcionadas a melhoria da capacidade tática, com recurso às estruturas funcionais gerais e direcionadas, os jogos de inteligência e criatividade tática (JICT) e o treinamento da coordenação motora.

As estruturas funcionais são situações de jogo compostas por um ou mais jogadores que desempenham funções táticas semelhantes às exigências do jogo (Greco, 1998; Greco et al., 2015a). Nessas estruturas busca-se reduzir a complexidade que o esporte formal apresenta (no qual há muitos jogadores e interações entre eles) (Greco et al., 2015a) e, com isso, atenuar a exigência tática e aumentar participação de cada jogador, sem deixar de lado a natureza do ciclo do jogo formal (ataque/ retorno defensivo/ defesa) (Greco, 1998). Entende-se que as estruturas funcionais se assemelham aos pequenos jogos, caracterizados como jogos com organização análoga à do jogo formal, realizados em espaço reduzido e com menor número de jogadores (Moran et al., 2019), assim como com regras adaptadas (Sarmento et al., 2018).

As estruturas funcionais se diferenciam didaticamente entre gerais e direcionadas. Nas estruturas funcionais gerais, recorre-se a situações de jogo em igualdade numérica (1x1), superioridade numérica (2x1) ou com participação de curinga (1x1+1) (Greco et al., 2015a), em espaços reduzidos, sem fixar posições de jogo especificas, se joga livremente. O curinga tem objetivo de auxiliar o ataque, atua como jogador de “apoio” e não pode fazer gols (Greco et al., 2010), bem como colabora para reduzir a complexidade do jogo para os atacantes, sem modificar, por exemplo, a relação 1x1 entre ataque e defesa. As formas de organização das estruturas funcionais gerais se assemelham ao jogo na rua, similares ao que Côté & Hay (2002) denominam “Deliberate Play”. Elas possibilitam alterar condições comuns aos jogos esportivos coletivos, como número de jogadores, espaço de jogo, regras (o que é permitido/não permitido) (Greco, 1998; Greco et al., 2015a) e oportunizam situações de aprendizagem implícita. Por outro lado, as estruturas funcionais direcionadas são organizadas conforme as modalidades específicas (o handebol, nesta pesquisa) e são oferecidas a partir dos 12 anos de idade, pois dependem da experiência prévia (Greco, 1998; Greco et al., 2015a). Nessas estruturas recorre-se a situações específicas do jogo, nas quais os praticantes também jogam em diferentes configurações, mas nos postos específicos do jogo de handebol (como na estrutura 2X2, com ponta esquerdo e armador esquerdo jogando contra dois defensores), de modo a realizar ações tático-técnicas individuais e de grupo no ataque e na defesa, em um contexto similar ao jogo formal.

Outro recurso presente no modelo da IEU são os jogos de inteligência e criatividade tática (JICT). Esses jogos promovem o resgate de jogos e brincadeiras populares (como o jogo da velha e o rouba bandeira) que apresentam desafios nos processos de atenção e tomada de decisão. Os JICT contêm elementos gerais dos jogos esportivos coletivos (por exemplo handebol, futsal), tais como ataque, defesa, retorno defensivo e contra-ataque, além de fomentar a variabilidade de soluções às situações-problema, a adaptação à imprevisibilidade do jogo e incentivar a criatividade (Greco et al., 2015a; Memmert & König, 2011). Com a aplicação dos JICT, almeja-se resgatar hábitos culturais presentes no jogo da rua e possibilitar que os praticantes joguem para aprender (Greco et al., 2015a).

Além dos conteúdos citados acima, o modelo da IEU recomenda o treinamento da coordenação durante o processo de EAT, uma vez que é importante enfatizar a coordenação na infância (Kröger & Roth, 2002; Schott et al., 2007). A coordenação é considerada basilar para o posterior desenvolvimento da técnica (Greco & Benda, 1998) e requisito para o desempenho esportivo (Vaeyens et al., 2008). Nesse sentido, o modelo da IEU enfatiza o treinamento da coordenação antes e durante o processo de ensino da técnica esportiva, principalmente por meio de exercícios e jogos diversos (Greco et al., 2015a). Esses exercícios e jogos são relacionados às habilidades especializadas (ou técnicas) típicas do handebol (como passe, lançamento, drible), e que incluam elementos de pressão ambiental das modalidades coletivas, como a pressão de tempo, de precisão, de simultaneidade, de sequência, de variabilidade e de carga.

Ao aplicar um modelo de EAT, a estruturação das atividades e a distribuição dos conteúdos são aspectos relevantes na condução desse processo, uma vez que atividades planificadas adequadamente são determinantes para melhoria do rendimento dos jogadores (Saad, 2002). Desse modo, é importante verificar se as atividades realizadas estão alinhadas com os princípios do modelo de EAT que se deseja aplicar, a fim de atingir os objetivos propostos e de realizar ajustes durante esse processo ou em um processo de EAT futuro. Nesse contexto, o procedimento elaborado por Stefanello (1999) e adaptado por Saad (2002) propõe observar as atividades realizadas pelos treinadores, a fim de identificar a ênfase dada aos diferentes segmentos de treino (como aquecimento, treino tático, treino técnico, etc.). Além disso, esse procedimento oportuniza categorizar as atividades executadas, com intuito de descrever o processo metodológico utilizado pelos treinadores. Destaca-se então, que por meio desse procedimento se evidencie o processo didático-metodológico empregado na prática e verifique se esse condiz com as características de um determinado modelo adotado, o que auxilia treinadores a monitorar e planejar as sessões de treino futuras.

O procedimento de categorização das sessões de treino proposto por Stefanello (1999) já foi utilizado em diversas modalidades, como no futsal (Moreira et al., 2013), e basquetebol (Morales & Greco, 2007). No handebol, foco do presente estudo, Mendes (2006) observou 29 jogadores de três equipes de handebol com jogadores até 14 anos que participaram de dez sessões de treinamento. Os resultados da categorização das sessões de treino apontaram a prevalência do método analítico. Já no estudo de Pinho et al., (2010) 35 alunos com idades entre 10 e 12 anos participaram de 18 sessões de treino no handebol. Os resultados da categorização das sessões de treino confirmaram que no grupo 1 utilizou-se o método situacional (pautado no ensino via situações de jogo com pequenos grupos) e que no grupo 2 confirmou-se a utilização do método misto, centrado no ensino da técnica (parcial) e no jogo (global).

A investigação cientifica relacionada à aplicação da proposta do IEU (modelo híbrido de EAT), reflete tanto na produção de conhecimento sobre a aplicação desse tipo de modelo quanto na prática do treinamento no handebol, pois proporciona informações e discussões à luz da realidade cotidiana dos treinadores. Contudo, pouco se sabe a respeito da aplicação de modelos híbridos, como o da IEU, no processo de ensino-aprendizagem-treinamento do handebol. Diante disso, este trabalho objetivou categorizar um processo de EAT no handebol a partir do modelo da IEU (Greco et al., 2015a). Após a observação direta das sessões de treino, espera-se que as atividades aplicadas estejam em linha com o modelo da IEU.

Métodos

Este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética local sob parecer CAAE: 86435518.6.0000.5149. Nesta pesquisa adotou-se uma abordagem descritiva, relacionada à análise de conteúdo, cujo intuito foi colaborar para desenvolver e possivelmente modificar práticas curriculares (Pandey & Pandey, 2021) relacionadas aos métodos de ensino no handebol. A presente pesquisa também tem características de estudo de caso, uma vez que investigou dois grupos de participantes pertencentes à determinadas instituições (Thomas et al., 2007).

Amostra

Trinta jogadoras de duas equipes de handebol escolar, com idades entre 11 e 14 anos participaram inicialmente deste trabalho. Cinco delas abandonaram a pesquisa devido a mudança de escola e uma devido a lesão. Assim, 24 jogadoras participaram de todo o trabalho. Durante a pesquisa, todas as participantes jogavam handebol apenas na respectiva instituição escolar. Os treinadores tinham pelo menos 10 anos de experiência com treinamento de handebol e trabalhavam com suas respectivas equipes há pelo menos 2 anos. Ambos os treinadores conheciam o modelo da IEU e tinham experiência em aplicá-lo durante os treinamentos. Houve também reuniões semanais com o pesquisador principal para discutir o IEU. A tabela 1 descreve as características da amostra:

| Idade (Anos) | Desvio padrão | Experiência (anos) | Desvio padrão | Tempo que compete (anos) | Nível máximo de competição | |

| Instituição 1 | 13,17 | 0,62 | 1,92 | 1,07 | 1,92 | Regional |

| Instituição 2 | 12,86 | 0,86 | 2,09 | 1,24 | 1,41 | Nacional |

Procedimentos

Os procedimentos dessa pesquisa, assim como os riscos e benefícios de participação foram explicados aos participantes e a seus pais, que forneceram consentimento escrito por meio dos Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido.

As sessões de treino ocorreram separadamente dentro de cada instituição. Antes do início do processo de EAT, as participantes preencheram um questionário com objetivo de coletar dados relativos à experiência na modalidade, entre outros. Em seguida, realizaram-se as sessões de treino a partir do modelo da IEU.

Sessões de Treino

As sessões de treinamento de handebol ocorreram duas ou três vezes por semana (com duração de 120 a 150 minutos), com base o modelo da IEU. Todas as sessões de treino compuseram o tempo de treinamento regular de cada uma das escolas.

Para determinar a duração da intervenção, consideraram-se outros estudos que abordaram modelos de EAT (Araújo et al., 2016; Conte et al., 2013; Farias et al., 2015), e observou-se nesses trabalhos que os protocolos de treinamento continham entre 16 e 30 sessões. Nesta pesquisa realizaram-se 25 sessões de treinamento em cada instituição. O período necessário para realizar as 25 sessões com as duas equipes foi de doze semanas. Isso ocorreu devido ao fato da impossibilidade de sempre se realizar três treinamentos semanais em cada equipe, causada por ocorrerem eventos nas instituições (como festa junina) e outras atividades que afetaram a sequência normal das atividades.

As sessões de treino foram filmadas a fim de realizar a observação direta e posterior categorização dessas sessões. Para tanto, utilizou-se o protocolo proposto por Stefanello (1999), adaptado para o futsal e outros jogos de invasão por Saad (2002). Dois avaliadores analisaram as sessões de cada uma das instituições. Eles eram professores sem vínculo com a pesquisa e com as instituições participantes. Eles receberam treinamento para realizar esse procedimento, com objetivo de verificar a confiabilidade das suas avaliações. Salienta-se que na instituição 1 três sessões de treino não foram registradas, que na instituição 2 uma sessão não foi filmada e duas sessões de treino foram parcialmente registradas, devido a problemas com equipamento de filmagem e de queda parcial de energia elétrica no local.

Os treinadores e os pesquisadores realizaram o planejamento das sessões de treino a partir do modelo da IEU. Eles tiveram acesso prévio ao modelo de EAT por meio de livros e artigos (Greco & Benda, 1998; Greco et al., 2015a), bem como participaram de discussões semanais a respeito do IEU antes e durante a elaboração/distribuição dos conteúdos das sessões, para esclarecer dúvidas em relação a organização das atividades, etc. Os treinadores (de acordo com necessidades identificadas para as respectivas equipes) e os pesquisadores estabeleceram juntos os conteúdos a serem enfatizados durante o processo de EAT, na faixa etária (11 a 14 anos) da amostra estudada. No processo de elaboração dos conteúdos das sessões de treino, utilizaram-se recursos metodológicos que caracterizam a proposta da IEU, tais como as estruturas funcionais gerais e direcionadas, os JICT, e o treinamento da coordenação motora.

Instrumentos

Questionário demográfico

O questionário de dados demográficos teve o intuito de obter informações como data de nascimento, tempo de experiência na modalidade, participação em competições, frequência e duração habitual dos treinamentos, prática de outras modalidades, prática de handebol fora da escola, entre outros.

Categorização das sessões de treino

O procedimento de categorização de Stefanello (1999), adaptado por Saad (2002) permitiu verificar se o programa de ensino utilizado corrobora as características do modelo de ensino proposto teoricamente, neste trabalho, o modelo da IEU. Neste estudo, utilizaram-se cinco parâmetros de observação:

Segmento de Treino: esse parâmetro corresponde a momentos diferentes observados durante as sessões de treinamento, tais como: conversa com as jogadoras, aquecimento, intervalo (para beber água, por exemplo), instruções, transição (intervalo entre o fim de uma instrução e o início da próxima atividade), treinamento tático/ técnico, treinamento da coordenação e jogo.

Identificação das Atividades: é representada por uma denominação e descrição resumida do conteúdo da atividade, por exemplo: o treinador conversa com as jogadoras no centro da quadra; as jogadoras realizam um exercício de contra-ataque, correm em direção ao gol, recebem um passe do companheiro e executam um lançamento, etc.

Duração da tarefa: corresponde ao tempo total (em minutos) de realização de uma atividade ou jogo.

Delimitação do Espaço: permite verificar a delimitação do espaço físico utilizado para a execução de uma ou várias atividades.

Condições da Tarefa: nesse parâmetro ocorre uma subdivisão em categorias: a) Fundamento Individual: composta por exercícios de aprendizagem lenta e não necessariamente relacionados ao jogo, como passe, lançamento, finta (com ou sem oposição);

b) Combinação de Fundamentos: dois ou mais fundamentos (com ou sem oposição), como passe e recepção;

c) Complexo de Jogo 1: situações de jogo que combinam enfoque tático da utilização das estruturas funcionais gerais e direcionadas, com e sem curinga (por exemplo: 1x1+1, 2x1, 2x2; 3x2, 4x4, conforme (Greco, 1998; Greco et al., 2015a).

d) Complexo de Jogo 2: corresponde aos JICT, o objetivo dessas atividades é que o indivíduo adquira e desenvolva a capacidade de jogo geral, assim como a criatividade tática de forma incidental, conforme (Greco, 1998; Greco et al., 2015a);

e) Jogo: atividades de competição, de acordo com as regras estabelecidas, nas quais os resultados são decididos pelas habilidades ou estratégias (como jogo coletivo 7x7).

Análise de dados

A observação sistemática e posterior categorização das sessões de treino foram realizadas com recurso a procedimentos de estatística descritiva, como distribuição das atividades em tempo (minutos) e frequência percentual. Recorreu-se também a procedimentos de confiabilidade inter e intra-avaliadores. Na literatura, recomenda-se que 10% das observações (3 sessões de treino neste estudo) sejam reavaliadas (Tabachnick et al., 2007), para tanto, utilizou-se o Coeficiente de Correlação Intra Classe de consistência de duas vias (observador e sujeitos) (Weir, 2005). As reanálises ocorreram após 21 dias, a fim de reduzir a familiaridade dos avaliadores com os vídeos analisados (Robinson & O'donoghue, 2007). A tabulação desses dados se concretizou por meio da utilização de planilhas do software Excel 2013. As planilhas continham a definição dos critérios observados a fim de auxiliar os observadores.

Em relação à confiabilidade na categorização das sessões de treino, para a instituição 1, obteve-se concordância acima de 0,7 em todos os itens observados inter-avaliadores e intra-avaliadores, o que pode ser classificado como boa (Ciccheti, 1994). Já na instituição 2, houve concordância tanto inter-avaliadores quanto intra-avaliadores acima de 0,65 em todos os critérios observados, exceto nos itens “transição” e “quadra toda” que não apresentaram boa confiabilidade. Desse modo, para os demais itens, na Instituição 2, a confiabilidade intra-avaliador pode ser classificada como boa (Ciccheti, 1994).

Resultados

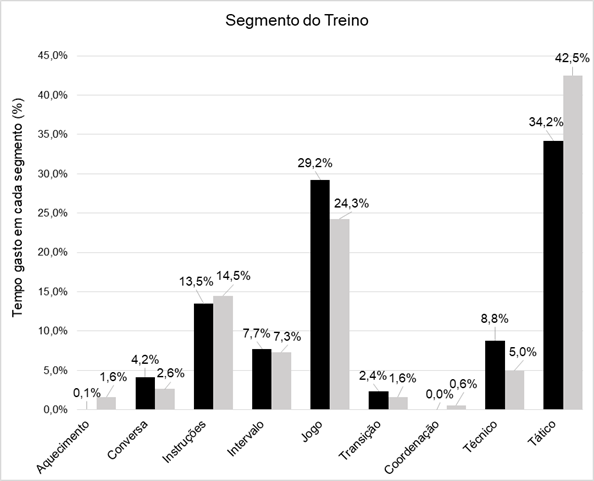

A partir da observação das sessões de treino, o tempo total registrado foi de 2471,2 minutos para a instituição 1 e de 2667,5 minutos para a instituição 2. O Gráfico 1 descreve os dados relativos ao resultado da categorização das sessões de treino, apresentado por meio do percentual de tempo utilizado no critério segmento do treino.

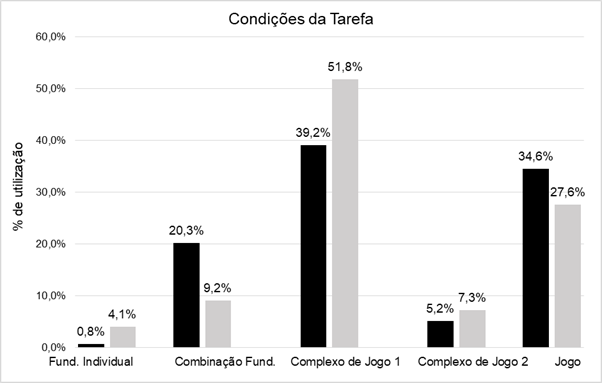

Observa-se que nas duas instituições o treinamento tático, o jogo e as instruções ocorreram com maior frequência durante as sessões de treino. O Gráfico 2 abaixo descreve o percentual de utilização no critério condições da tarefa.

Ressalta-se que o complexo de jogo 1 (estruturas funcionais) foi o mais frequente durante o programa de intervenção do handebol nas duas instituições, especialmente pelo uso das estruturas funcionais direcionadas. Por outro lado, a utilização de exercícios isolados direcionados ao desenvolvimento dos fundamentos individuais foram menos utilizados. O Gráfico 3 apresenta o percentual de tempo utilizado no critério complexo de jogo 1, o qual descreve a aplicação das estruturas funcionais utilizadas com maior frequência durante a intervenção

Salienta-se que na instituição 1 as estruturas funcionais mais utilizadas foram 1x1+1, assim como 3x3. Já na instituição 2, as configurações 3x3, 4x4 e a 2x2 foram utilizadas predominantemente. As instituições 1 e 2 utilizaram as estruturas funcionais em superioridade numérica (41,4% e 44,2%) e igualdade numérica (43,9% e 42,4%) em durações similares. Por outro lado, na instituição 1 utilizou-se mais o curinga que na instituição 2 (28,8% e 9%) respectivamente.

Discussão

O objetivo deste trabalho foi categorizar um programa de treinamento de handebol pautado no modelo da IEU. Esperava-se que os resultados indicassem que o modelo da IEU foi utilizado ao longo das 25 sessões de treino.

Os resultados da análise descritiva indicam que o modelo de EAT aplicado nesse trabalho enfatizou o componente tático, como preconizado no modelo da IEU. Nesta pesquisa, 34,2% e 42,5% do tempo de treino foi destinado ao treinamento tático nas instituições 1 e 2 respectivamente. Esse fator ressalta a importância da ênfase no desenvolvimento do conhecimento tático durante o processo de EAT, o qual é requisito para a tomada de decisão (Raab, 2015). Além disso, as jogadoras realizaram, por exemplo, diversos exercícios na estrutura funcional direcionada 3x3, com três armadoras, seja atacando contra defesa livre, posicionada simulando a 2ª linha em uma defesa 3:3 ou uma defesa 5:1, bem como atacando com duas armadoras e uma pivô, etc. Promover exercícios com requisitos decisionais similares, apresentados em contextos diferentes, visa colaborar para melhorar os padrões de percepção-ação dos alunos (Práxedes et al., 2019), considerados determinantes para o desempenho esportivo (Pachunk & Vickers, 2013; Schorer et al., 2018).

A observação direta e categorização das sessões de treinamento apontou que, no critério segmento do treino (Gráfico 1), o treinamento da coordenação não foi contemplado na instituição 1 e que apenas 0,6% (16 minutos aproximadamente) do tempo total de treino foi utilizado para esse segmento na instituição 2. Lages et al. (2021) obtiveram melhora na coordenação motora de jovens de 10 a 12 anos, após um programa de treinamento direcionado à iniciação esportiva nos jogos esportivos coletivos a partir do modelo da IEU, o que indica que este modelo pode contribuir para a melhoria da coordenação. A partir dos resultados da categorização dos treinamentos, sugere-se que este programa de ensino pode ter sido insuficiente para o aprimoramento da coordenação. Apesar disso, essa hipótese é especulativa, uma vez que não realizamos análises relacionadas ao aprimoramento dessa variável. Recomenda-se, conforme modelo da IEU, destinar tempo de treinamento ao desenvolvimento da coordenação, considerado como um fator importante a ser trabalhado na infância (Schott et al., 2007), basilar para o posterior desenvolvimento da técnica (Greco et al., 2015a) e requisito para o desempenho esportivo (Vaeyens et al., 2008). A determinação do tempo dedicado ao treinamento da coordenação cabe aos treinadores, aos quais sugerimos levar em consideração as pesquisas relacionadas ao tema, como a de Lages et al. (2022), o nível de rendimento dos alunos, a duração de cada sessão de treino, assim como os objetivos estabelecidos durante o processo de formação esportiva, etc.

Ainda em relação ao critério segmento do treino, observou-se que a soma do tempo dos segmentos conversa, intervalo, transição e instruções foi de 27,8% para a instituição 1 e de 26% para a instituição 2. Diante disso, mais de 25% do tempo total das sessões não foi dedicado à prática dos conteúdos estabelecidos pelos treinadores. Isso significa dizer que a cada 10 sessões de treinamento, mais de duas sessões não foram utilizadas para a prática das atividades planejadas. É importante encontrar alternativas para otimizar o aproveitamento do tempo de treino, pois o tempo utilizado para fins diferentes da prática pode dificultar atingir os objetivos da equipe, tanto os de aprendizagem quanto nos resultados das competições disputadas. Sugere-se, portanto, minimizar e otimizar principalmente os momentos de conversa, intervalo e transição, para aumentar o tempo dedicado à prática.

Em relação ao tempo destinado para instruções, as instituições 1 e 2 utilizaram 13,5% e 14,5 % respectivamente. Apesar de ser um recurso importante para o processo de EAT, recomenda-se cautela ao fornecer instruções aos jogadores. O excesso de instrução pode colaborar para que os jogadores se tornem dependentes do feedback do treinador e com dificuldade de ajustarem as próprias ações (Gabbett & Masters, 2011). Além disso, o modelo da IEU é pautado tanto em princípios da aprendizagem explícita quanto da implícita. Reber (2013) destaca que o conhecimento obtido por meio da aprendizagem implícita advém da experiência, ou seja, da prática. Jackson (2005) indica que na aprendizagem implícita utiliza-se menos instruções explícitas. Desse modo, durante a aplicação de um processo de treino a partir do modelo da IEU, haverá momentos em que a vivência das situações-problema de jogo possibilitará que os praticantes joguem para aprender e aprendam jogando (Greco et al., 2015a). Caberá aos treinadores manipular, por exemplo, as configurações das estruturas funcionais apresentadas aos jogadores como espaço de jogo, número de jogadores, ações defensivas (pressionar, antecipar) bem como uso do curinga, de acordo com os objetivos de aprendizagem estabelecidos (Sarmento et al., 2018) e com as características e necessidades dos jogadores (Rodrigues et al., 2022). Assim, os treinadores utilizarão essas configurações para salientar os sinais relevantes que orientarão as tomadas de decisões dos jogadores (Davids et al., 2013), sem informar recorrentemente a eles quais são esses sinais. Neste trabalho, registrou-se do tempo de instruções, porém, não foi possível registrar o conteúdo dessas instruções, o que é uma limitação e deve ser solucionada em trabalhos futuros.

Algumas ações podem auxiliar os treinadores a obterem um melhor aproveitamento do tempo de treino, como a exclusão de intervalos para que todas as jogadoras tomem água. Os treinadores podem sugerir que cada jogador leve sua garrafa d’agua (sobretudo após o Covid-19) e que faça seu intervalo quando for necessário e em seguida retorne à atividade. Além disso, pode-se utilizar as redes sociais e canais oficiais das instituições para manter contato com o grupo de jogadoras e fornecer informações, dar avisos e resolver outros assuntos organizacionais via aplicativos de troca de mensagens como oWhatsapp. Pode-se também estabelecer rotinas de atividades ou informar parte da sessão de treino (como o aquecimento) por meio desses canais, de modo que o grupo de jogadoras inicie prontamente as atividades assim que chegar ao local do treino. Outro fator importante é o número de atividades executadas por treino. Imagine uma sessão de treino com 1 hora de duração e com 10 atividades diferentes. Possivelmente, os treinadores precisarão de tempo para recolher o material da atividade que se encerrou e organizar o espaço da próxima atividade, o que pode reduzir o tempo efetivo de prática. Desse modo, é importante refletir sobre o número adequado de atividades em função do tempo da sessão de treino, planejá-las previamente e estimar inclusive o tempo necessário para recolher os materiais de cada uma delas, além de contar com o auxílio do grupo de jogadores para organizar as atividades e recolher os materiais ao final delas.

O gráfico 2 apresenta os resultados do critério condições da tarefa. Nele observamos o tempo destinado ao desenvolvimento da capacidade técnica específica (as técnicas) do handebol, seja de forma isolada (fundamento individual) ou pela combinação de duas ou mais ações técnicas, com ou sem oposição. Na instituição 1, 21,3% do tempo total dos treinamentos foi dedicado a fundamentos individuais e à combinação de fundamentos como, passe, recepção e lançamento. Já na instituição 2, utilizou-se 13,3% do tempo para esse fim. A realização de atividades com objetivo do desenvolvimento da técnica está em linha com a faixa etária proposta para início do treinamento técnico (aproximadamente aos 12 anos). Sugere-se que a iniciação técnica ocorra com recurso a ações motoras direcionadas para solucionar as situações-problema do jogo, sem enfatizar o gesto técnico com fim em si mesmo (Greco & Benda, 1998). Essas vivências devem ser variadas e oferecer aos aprendizes um amplo repertório motor e cognitivo para atender às características situacionais do jogo (Menezes et al., 2011). É importante que o jogador seja incentivado a aprender e utilizar diferentes ações técnicas da modalidade, sem exigência de perfeição no movimento (Greco & Benda, 1998) e sem copiar as ações técnicas do esporte de alto nível de rendimento.

O gráfico 2 também descreve os resultados do critério complexo de jogo 1. Este foi o item mais observado, nas duas instituições e faz alusão à ênfase tática empregada no programa de ensino, que está em linha com o modelo da IEU. Observou-se predominantemente o uso das estruturas funcionais direcionadas durante as sessões de treino. Essa ênfase pode ter ocorrido devido pois as jogadoras possuíam experiência prévia no handebol. As competições que as instituições investigadas disputavam também podem ter influenciado essa decisão, pois tem características específicas do handebol formal (como jogo posicional 7x7) e os treinadores podem ter considerado esse fator na elaboração das atividades, uma vez que estruturas funcionais direcionadas são organizadas no ambiente específico do handebol. Isso pode ter colaborado para os treinadores enfatizarem o treinamento tático com recurso à essas estruturas e, consequentemente enfatizarem a aprendizagem explícita.

Observou-se ainda que o complexo de jogo 2 foi utilizado em 5,2% e 7,3% nas instituições 1 e 2 respectivamente. Assim como as estruturas funcionais, gerais, os JICT enfatizam a aprendizagem implícita. Os JICT propõe resgatar os jogos e brincadeiras populares de rua, com diferentes objetivos e regras, para desenvolver a compreensão tática, paralelamente oportunizar uma aprendizagem perceptivo-motora, ou seja, solicitação aplicar gestos motores (técnicas) que permitam a solução da tarefa/problema que a situação de jogo impõe (Greco et al., 2015b). Nesses jogos, os participantes se adaptam à imprevisibilidade situacional do jogo e recorrem aos processos cognitivos (atenção, antecipação, percepção, memória, tomada de decisão e inteligência) para solucionar os problemas táticos a partir da execução de uma ação motora. Eles promovem desenvolvimento do conhecimento tático processual, assim como auxiliam os jogadores a encontrarem diversas soluções para determinada situação problema ou seja, estimulam o pensamento divergente, relacionado à criatividade (Matias & Greco, 2010; Memmert, 2007; 2009). Desse modo, é importante que esse conteúdo esteja presente frequentemente nas sessões de treino. Considerando a faixa etária desta amostra (11 – 14 nos), sugere-se que as participantes vivenciem um processo de transição cauteloso entre as ênfases da aprendizagem implícita para a aprendizagem explícita. Para tanto, é importante, nesta faixa etária, utilizar de forma equilibrada os recursos da IEU que enfatizam ambos os tipos de aprendizagem. Uma vez que os JICT foram utilizados em 5,2% e 7,3% do tempo neste processo de EAT, considera-se necessário utilizar com maior frequência esse recurso pedagógico, em conjunto com as estruturas funcionais gerais, os quais enfatizam a aprendizagem implícita.

O Gráfico 3 descreve as estruturas funcionais mais frequentes utilizadas durante as sessões de treino. Ressalta-se o 3x3 como a estrutura mais utilizada nas duas instituições. Isso pode ter ocorrido por o 3x3 ser fundamental no treinamento tático, pois é a menor estrutura que possibilita a realização de todos os meios táticos de grupo do handebol (tabela, engajamento, cruzamento, bloqueio, permuta, cortina, entre outros). Por meio dessa estrutura enfatizaram-se o cruzamento e o bloqueio, definidos como conteúdos importantes pelos treinadores neste programa de ensino. As formas de jogo 3x3, 2x2 e 4x4 também estiveram entre as estruturas funcionais mais utilizadas, o que pode estar relacionado ao objetivo dos treinadores no que se refere à aprendizagem dos meios táticos de grupo. Essas estruturas possibilitam a execução de atividades destinadas a desenvolver esses meios tático-técnicos, como em um exercício na estrutura funcional direcionada 2x2 com dois armadores, no qual um armador com bola tenta superar o defensor par. Caso não tenha sucesso e se não ocorrer ajuda do defensor ímpar, o armador sem bola poderá realizar o cruzamento com o armador com bola. Caso ocorra ajuda, o armador sem bola correrá no espaço livre à sua frente, deixado pelo defensor que realizou a ajuda, para receber o passe e efetuar o lançamento.

Além disso, observa-se que na instituição 1 utilizou-se o curinga com mais frequência que na instituição 2. Aproximadamente em 28.8% do tempo de aplicação das estruturas funcionais utilizou-se o curinga na instituição 1, enquanto na instituição 2 isso ocorreu em aproximadamente 9% do tempo. Ressalta-se que na instituição 1 a estrutura 1x1+1 foi a mais utilizada (17,1%) e teve como principal objetivo o treinamento da tomada de decisão entre passar ou lançar e fintar ou lançar, fundamentais para o sucesso no jogo. Um possível motivo para a maior utilização do curinga na instituição 1 é que a adição do curinga auxilia na redução da complexidade e, consequentemente, facilita tanto a tomada de decisão quanto a aquisição da técnica sob condições táticas. É necessário que as atividades utilizadas em um processo de EAT considerem o nível de compreensão do jogo dos alunos. Desse modo, optou-se por utilizar estruturas funcionais menos complexas na instituição 1 em relação à instituição 2. Essa opção pode estar relacionada à menor experiência das participantes da instituição 1 em nível competitivo (regional) se comparado ao da Instituição 2 (nacional).

Os resultados obtidos sugerem que o modelo da IEU foi utilizado durante as sessões de treino. Contudo, recomenda-se cautela na inserção de processos explícitos via estruturas funcionais direcionadas, principalmente na faixa etária da amostra desta pesquisa (11-14 anos). Sugere-se então a aplicar as estruturas funcionais direcionadas em combinação equilibrada com os JICT e as estruturas funcionais gerais, as quais evidenciam as formas de aprendizagem via processos implícitos, bem como a maior aplicação do treinamento da coordenação motora. Além disso, é importante também maximizar o tempo efetivo de prática durante os treinamentos, uma vez que o tempo ocioso pode dificultar a obtenção dos resultados planejados pela equipe. Uma das limitações do presente estudo é a ausência de registro das instruções verbais dos treinadores durante os treinamentos, o que poderia ampliar o entendimento sobre suas condutas e dar mais robustez aos resultados deste trabalho. Adicionalmente, novos estudos são necessários para produzir resultados em maiores amostras, bem como aumentar a duração do programa de treinamento, a fim de visualizar e entender os pontos fortes e fragilidades deste modelo de modo aprofundado, numa perspectiva de médio-longo prazo. Isso colaborará para oferecer suporte amplo à aplicação do modelo nessa e em outras faixas etárias, bem como auxiliará futuros treinadores/pesquisadores. Desse modo, recomenda-se que pesquisas futuras levem em consideração os fatores citados acima, a fim de avançar na compreensão do processo de EAT e proporcionar orientações aprofundadas a treinadores e pesquisadores.

Conclusão

Os resultados descritos neste trabalho apontam que o modelo da IEU foi utilizado durante o processo de EAT. Sugere-se que o IEU se apresenta como alternativa metodológica para o processo de EAT na iniciação ao handebol. A categorização dos treinos permite aos treinadores analisar, ajustar e reorganizar seu planejamento, de modo a otimizar suas práticas. Recomenda-se que os treinadores estejam atentos à utilização do tempo de treino de forma que reduzam o tempo destinado a ações como, conversas e intervalos, bem como nas transições entre o final de um exercício e o início do próximo, a fim de aumentar o tempo de prática na aula e favorecer a aprendizagem dos alunos.

Referencias

Araújo, R., Mesquita, I., Hastie, P. & Pereira, C. (2016). Students’ game performance improvements during a hybrid sport education–step-game-approach volleyball unit. European Physical Education Review, 22(2), 185-200. https://doi.org/10.1177/1356336X15597927

Bunker, B. & Thorpe, R. (1982). A model for the teaching of games in secondary schools. Bulletin of Physical Education, 18(1), 5-8.

Bunker, B. & Thorpe, R. (1986). The curriculum model. In R. Thorpe, D. Bunker, & L. Almond (Eds.), Rethinking Games Teaching (pp. 7-10). Loughborough: University of Technology, Loughborough.

Côté, J., & Hay, J. (2002). Children’s involvement in sport: a developmental perspective. In J. M. Silva, & D. Stevens (Eds.), Psychological Foundations of Sport (pp. 484-502). Boston, MA: Merrill.

Conte, L., Moreno-Murcia, J. A., Pérez, G. & Iglesias, D. (2013). Comparison of traditional and understanding methodology in the practice of basketball. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 13(51), 507-523. Retrieved from http://cdeporte.rediris.es/revista/revista51/artensenanza392.htm

Cicchetti, D. V. (1994). Guidelines, criteria, and rules of thumb for evaluating normed and standardized assessment instruments in psychology. Psychological Assessment, 6(4), 284. https://doi.org/10.1037/1040-3590.6.4.284

Davids, K., Araújo, D., Correia, V. & Vilar, L. (2013). How small-sided and conditioned games enhance acquisition of movement and decision-making skills. Exercise and Sport Sciences Reviews, 41(3), 154-161. https://doi.org/10.1097/JES.0b013e318292f3ec

Farias, C. F., Mesquita, I. R. & Hastie, P. A. (2015). Game performance and understanding within a hybrid sport education season. Journal of Teaching in Physical Education, 34(3), 363-383. https://doi.org/10.1123/jtpe.2013-0149

Gabbett, T. & Masters, R. (2011). Challenges and solutions when applying implicit motor learning theory in a high performance sport environment: Examples from Rugby League. International Journal of Sports Science & Coaching, 6(4), 567-575. https://doi.org/10.1260/1747-9541.6.4.567

Greco, P. J. (1998). Iniciação esportiva universal: metodologia da iniciação esportiva na escola e no clube (Vol. 2). Belo Horizonte: UFMG.

Greco, P. J. & Benda, R. N. (Eds) (1998). Iniciação Esportiva Universal: Da Aprendizagem Motora ao Treinamento Técnico (Vol. 1). Belo Horizonte: Ed. UFMG.

Greco, P., Memmert, D. & Morales, J. C. (2010). The effect of deliberate play on tactical performance in basketball. Perceptual and motor skills, 110(3), 849-856. https://doi.org/10.2466/pms.110.3.849-856

Greco, P. J., Morales, J. C. P., Aburachid, L. M. C., Lopes, M. C., Silva, S. R. & Benda, R. N. (2015a). Iniciação Esportiva Universal: O Jogo Do “Abc” Na Alfabetização Esportiva. In K. L. Lemos, P. J. Greco & J. C. Pérez-Morales (Eds.), 5th Congresso Internacional dos Jogos Desportivos (pp. 311-334). Belo Horizonte: Instituto Casa da Educação Física.

Greco, P. J., Morales, J. C. P., Aburachid, L. M. C., & Silva, S. R. D. (2015b). Evidência de validade do teste de conhecimento tático processual para orientação esportiva-TCTP: OE. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 29(2), 313-324. https://doi.org/10.1590/1807-55092015000200313

Jackson, R. C. & Farrow, D. (2005). Implicit perceptual training: How, when, and why? Human Movement Science, 24(3), 308-325. https://doi.org/10.1016/j.humov.2005.06.003

Kröger, C. & Roth, K. (2002). Escola da bola. São Paulo: Phorte.

Lages, E. R. A., Greco, P. J., Praça, G. M., Moreira, P. E. D., Duarte, M. G. & Morales, J. C. P. (2022). Ensino-Aprendizagem Incidental e Seus Efeitos Sobre O Conhecimento Tático Processual e a Coordenação Motora Com Bola. Journal of Physical Education, 32. https://doi.org/10.4025/jphyseduc.v32i1.3262

Le Noury, P., Farrow, D., Buszard, T. & Reid, M. (2019). Instructional approaches for developing anticipation and decision making in sport. In M. Williams & R. C. Jackson, (Eds.), Anticipation and decision making in sport (pp. 306-326). New York: Routledge.

Matias, C. J. A. S. & Greco, P. J. (2010). Cognição & ação nos jogos esportivos coletivos. Ciências & Cognição, 15(1), 252-271.

Memmert, D. (2007). Can creativity be improved by an attention-broadening training program? An exploratory study focusing on team sports. Creativity Research Journal, 19(2-3), 281-291. https://doi.org/10.1080/10400410701397420

Memmert, D. (2009). Pay attention! A review of visual attentional expertise in sport. International Review of Sport and Exercise Psychology, 2(2), 119-138. https://doi.org/10.1080/17509840802641372

Memmert, D. & König, S. (2011). Zur Vermittlung einer allgemeinen Spielfähigkeit im Sportspiel. S. König, D. Memmert & K. Moosmann, Das große Buch der Sportspiele (pp. 18–37). Wiebelsheim: Limpert-Verlag.

Mendes, J. C. (2006). O processo de ensino-aprendizagem-treinamento do handebol no Estado do Paraná: um estudo da categoria infantil [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal de Santa Catarina). https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/88600

Menezes, R. P., dos Santos Sousa, M. S. & Braga, J. W. C. (2011). Processo de ensino aprendizagem-treinamento de handebol para a categoria mirim: concepções e metodologias. Conexões, 9(2), 49-69. https://doi.org/10.20396/conex.v9i2.8637700

Metzler, M. W. (2011). Describing Instructional Models for Physical Education. In M. W. Metzler (Eds.), Instructional Models for Physical Education. Needham Heights: Allyn & Bacon.

Morales, J. C. P. & Greco, P. J. (2007). A influência de diferentes metodologias de ensino-aprendizagem-treinamento no basquetebol sobre o nível de conhecimento tático processual. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, 21(4), 291-299. https://doi.org/10.1590/S1807-55092007000400004

Moran, J., Blagrove, R. C., Drury, B., Fernandes, J. F., Paxton, K., Chaabene, H. & Ramirez-Campillo, R. (2019). Effects of small-sided games vs. conventional endurance training on endurance performance in male youth soccer players: A meta-analytical comparison. Sports Medicine, 49(5), 731-742. https://doi.org/10.1007/s40279-019-01086-w

Moreira, V. J. P., Matias, C. J. A. D. S. & Greco, P. J. (2013). A influência dos métodos de ensino-aprendizagem-treinamento no conhecimento tático processual no futsal. Motriz: Revista de Educação Física, 19(1), 84-98. https://doi.org/10.1590/S1980-65742013000100009

Panchuk, D. & Vickers, J. N. (2013). Expert Visual Perception. In C. Macmahon, J. Baker & D. Farrow (Eds.), Developing Sport Expertise: Researchers and Coaches Put Theory Into Practice (pp.195-205). London, United Kingdon: Routledge.

Pandey, P. & Pandey, M. M. (2021). Research methodology tools and techniques. Romenia: Bridge Center.

Pinho, S. T. D., Alves, D. M., Greco, P. J. & Schild, J. F. G. (2010). Método situacional e sua influência no conhecimento tático processual de escolares. Motriz: Revista de Educação Física, 16, 580-590. https://doi.org/10.5016/1980-6574.2010v16n3p580

Práxedes, A., Del Villar Álvarez, F., Moreno, A., Gil-Arias, A. & Davids, K. (2019). Effects of a nonlinear pedagogy intervention programme on the emergent tactical behaviours of youth footballers. Physical Education and Sport Pedagogy, 24(4), 332-343. https://doi.org/10.1080/17408989.2019.1580689

Raab, M. (2007). Think SMART, not hard—a review of teaching decision making in sport from an ecological rationality perspective. Physical Education and Sport Pedagogy, 12(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/17408980601060184

Raab, M. (2015). SMART-ER: a situation model of anticipated response consequences in tactical decisions in skill acquisition—extended and revised. Frontiers in Psychology, 5, 1533. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2014.01533

Raab, M., Masters, R. S., Maxwell, J., Arnold, A., Schlapkohl, N. & Poolton, J. (2009). Discovery learning in sports: Implicit or explicit processes? International Journal of Sport and Exercise Psychology, 7(4), 413-430. https://doi.org/10.1080/1612197X.2009.9671917

Reber, P. J. (2013). The neural basis of implicit learning and memory: a review of neuropsychological and neuroimaging research. Neuropsychologia, 51(10), 2026-2042. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2013.06.019

Ribeiro, L. C., Praça, G., Figueiredo, L. S., Bredt, S. G., Torres, J. O. & Greco, P. (2022). Effects of an implicit-explicit hybrid learning model on handball tactical knowledge. Human Movement.https://doi.org/10.5114/hm.2023.114911

Robinson, G. & O’Donoghue, P. (2007). A weighted kappa statistic for reliability testing in performance analysis of sport. International Journal of Performance Analysis in Sport, 7(1), 12-19. https://doi.org/10.1080/24748668.2007.11868383

Rodrigues, M. C. J., Figueiredo, L. S., Lira, C. A., Laporta, L. & Costa, G. C. (2022). Cognitive processes in small-sided games. Retos: Nuevas Tendencias en Educación Física, Deporte y Recreación, 44, 897-906. https://doi.org/10.47197/retos.v44i0.90369

Saad, M. A. (2002). Estruturação das sessões de treinamento técnico-tático nos escalões de formação do futsal [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal de Santa Catarina. https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/83450

Sarmento, H., Clemente, F. M., Harper, L. D., Costa, I. T. D., Owen, A. & Figueiredo, A. J. (2018). Small sided games in soccer–a systematic review. International Journal of Performance Analysis in Sport, 18(5), 693-749. https://doi.org/10.1080/24748668.2018.1517288

Schorer, J., Panten, J., Neugebauer, J. & Loffing, F. (2018). Perceptual Expertise in Handball. In L. Laver, P. Landreau, R. Seil & N. Popovic (Eds.), Handball Sports Medicine (pp.597-614). Berlin, HDB: Springer.

Schott, N., Alof, V., Hultsch, D. & Meermann, D. (2007). Physical fitness in children with developmental coordination disorder. Research Quarterly for Exercise and Sport, 78(5), 438-450. https://doi.org/10.1080/02701367.2007.10599444

Siedentop, D., Hastie, P. & Van der Mars, H. (2019). Complete guide to sport education. Champaing, IL: Human Kinetics.

Stefanello, J. M. F. (1999). A participação da criança no desporto competitivo: uma tentativa de operacionalização e verificação empírica da proposta teórica de Urie Bronfenbrenner [Tese de doutorado] Universidade de Coimbra. https://estudogeral.sib.uc.pt/handle/10316/358

Tabachnick, B. G., Fidell, L. S. & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5.). Boston, MA: Pearson.

Thomas, J. R., Nelson, J. K. & Silverman, S. J. (2007). Métodos de pesquisa em atividade física. (5th ed.). Porto Alegre: Artmed.

Vaeyens, R., Lenoir, M., Williams, A. M. & Philippaerts, R. M. (2008). Talent identification and development programmes in sport - Current models and future directions. Sports Medicine, 38(9), 703-714. https://doi.org/10.2165/00007256-200838090-00001

Weir, J. P. (2005). Quantifying test-retest reliability using the intraclass correlation coefficient and the SEM. The Journal of Strength & Conditioning Research, 19(1), 231-240. https://doi.org/10.1519/15184.1

Recepción: 05 Mayo 2023

Aprobación: 27 Febrero 2024

Publicación: 01 Abril 2024