Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e296, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e296, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Universidad Nacional de La Plata

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Departamento de Educación Física

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e296, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561

Educación Física y Ciencia, vol. 26, nº 2, e296, abril-junio 2024. ISSN 2314-2561Artículos

La antropometría en el sistema de educación física de Enrique José Romero Brest a principios del siglo XX

Resumen: La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX se encontraba dentro de un proceso de profundas transformaciones durante el cual se constituyeron los cimientos de la Argentina moderna y en el cual la ciencia había ocupado un rol legitimador privilegiado. Durante las primeras décadas del siglo XX, promovido por Pablo Pizzurno y ejecutado por Enrique José Romero Brest, logró imponerse en Argentina un sistema de enseñanza de la educación física que buscó contar con fundamento científico. La antropometría, al provenir de Europa y al arrojar resultados numéricos sobre el ser humano, había acaparado el interés de los científicos argentinos del momento quienes actuaron casi con exclusividad en un contexto epistemológico positivista. En el sistema de educación física de Romero Brest, la antropometría, al poder medir los cambios físicos que provocaría su aplicación, tuvo la misión de corroborar su éxito. Pero para esto se requería de instrumentos, gabinetes, profesionales especializados y de un sistema de recolección de información en las escuelas de difícil implementación. El presente artículo buscará analizar en qué medida Romero Brest tuvo éxito en la implementación de su propuesta antropométrica para la educación física en Argentina de principios del siglo XX.

Palabras clave: Educación física, Ciencia, Antropometría, Argentina.

Anthropometry in Enrique José Romero Brest’s physical education system in the early-twentieth century

Abstract: During the late-nineteenth and early-twentieth centuries, Argentina underwent a process of profound transformations, laying the foundations of the modern nation, in which science played a pivotal role in legitimizing these changes. Promoted by Pablo Pizzurno and executed by Enrique José Romero Brest, a physical education teaching system with a scientific underpinning managed to impose itself in Argentina during the early 1900s. Anthropometry, imported from Europe and providing empirical data on human beings, captured the attention of the Argentine scientists of the time, who were entrenched in a positivist epistemological framework. Within Romero Brest’s physical education system, anthropometry aimed at quantifying the physical changes resulting from its application, thereby validating its efficacy. However, its successful implementation hinged on instruments, offices, specialized professionals and a data collection system in schools that was difficult to implement. This article seeks to analyze Romero Brest’s effectiveness in implementing his anthropometric approach to physical education in Argentina during this period.

Keywords: Physical Education, Science, Anthropometry, Argentina.

Antropometria no sistema de Educação Física de Enrique José Romero Brest no início do século XX

Resumo: A Argentina, no final do século XIX e início do século XX, estava passando por um processo de profundas transformações durante o qual foram lançadas as bases da Argentina moderna e no qual a ciência desempenhou um papel legitimador privilegiado. Nas primeiras décadas do século XX, promovido por Pablo Pizzurno e implementado por Enrique José Romero Brest, foi imposto na Argentina um sistema de ensino de educação física que buscava ter uma base científica. A antropometria, vinda da Europa e fornecendo resultados numéricos sobre o ser humano, havia capturado o interesse dos cientistas argentinos da época, que atuavam quase exclusivamente em um contexto epistemológico positivista. No sistema de educação física de Romero Brest, a antropometria, uma vez aplicada e conseguindo medir as mudanças físicas, teria como missão contribuir para o seu sucesso. Mas para isso eram necessários instrumentos, gabinetes, profissionais especializados e um sistema de coleta de dados nas escolas de difícil implementação. Este artigo buscará analisar em que medida Romero Brest foi bem-sucedido na implementação de sua proposta antropométrica para a educação física na Argentina no início do século XX.

Palavras-chave: Educação física, Ciência, Antropometria, Argentina.

Introducción

La educación física es una asignatura escolar que, como tal, se encuentra sujeta al devenir socio-político del país y de la jurisdicción en los cuales se ejerza. La Argentina de fines del siglo XIX y principios del XX se encontraba dentro de un proceso de profundas transformaciones (territoriales, políticas, económicas, sociales, migratorias, educativas) que difícilmente pueda ser considerado como un período homogéneo, pero durante el cual se constituyeron los cimientos de la Argentina moderna (Lobato, 2000a,b).

La educación física transitó y acompañó este proceso de modernización de una forma particular. En este sentido esta asignatura escolar, con sus diferentes denominaciones a lo largo del tiempo (ejercicios físicos, gimnástica, entre otros), ha sufrido un lento proceso de consolidación durante el cual fue objeto de interés de diferentes actores sociales y se le han intentado imprimir diferentes finalidades (Aisenstein, 2006). Durante las primeras décadas del siglo XX, promovido por Pablo Pizzurno1 (1865-1940) y ejecutado por Enrique José Romero Brest (1873-1958), logró imponerse un sistema de enseñanza de la educación física que buscó contar con fundamento científico (“racional”), principalmente desde la fisiología del ejercicio, la higiene y la pedagogía, en todos los casos mayormente de fuentes europeas (Agüero et al., 2009; Scharagrodsky, 2015a).

Para contextualizar lo sucedido en la educación física, cabe aclarar que esta búsqueda de fundamento científico para su legitimación no fue exclusiva de esta disciplina. En el plano sanitario, las grandes epidemias del siglo XIX habían obligado a los dirigentes a desplegar un conjunto de medidas propuestas por los médicos higienistas argentinos de la época, quienes funcionaron como grandes colaboradores de los políticos (Sánchez, 2011). Esta correlación entre ciencia y política no se limitó a esa cuestión, aunque allí fue muy notoria; incluso eran mayoritariamente médicos y abogados quienes cubrían los más altos rangos de la burocracia gubernamental (Lobato, 2000b). Efectivamente, con los cambios migratorios y político-económicos del momento habían emergido otras problemáticas que también llamaron la atención de las elites, como lo eran pobreza, desocupación, hacinamiento y falta de vivienda, vagancia y mendicidad, entre otras (Sozzo, 2011; Suriano, 2000). Y, con un optimismo característico de la época, la solución preferida a muchos de estos problemas incluyó a la ciencia. Según el historiador José Luis Romero (1909-1977), los dirigentes argentinos de la época,

nutridos en las corrientes positivistas y cientificistas que en su tiempo predominaban en Europa, aspiraron a poner al país en el camino del desarrollo europeo. … Fundaron escuelas y estimularon los estudios universitarios porque tenían una fe indestructible en el progreso y en la ciencia (2015, p. 24).

La solución científica a los problemas sociales fue una característica de la época. Para atenderlos, las diferentes disciplinas científicas divergieron en cuanto a su finalidad inmediata (salud física y mental, seguridad, educación) pero convergieron en cuanto a su finalidad última, esto es, buscar la normalidad necesaria para la construcción de una nación próspera y con identidad propia2. El criterio de utilidad era la mayoría de las veces el que guiaba las acciones, una utilidad tanto individual como colectiva. La búsqueda de ciudadanos sanos, fuertes, civilizados y honrados que pudieran desarrollar su potencial y convivir ordenadamente en una sociedad liberal fue la utopía. De este modo se procuró con un optimismo muchas veces desmedido corregir las desviaciones, tanto de salud, como de debilidad física e intelectual, con la finalidad de que los ciudadanos argentinos tengan el éxito individual que a su vez llevaría al éxito social y nacional. Con este propósito se crearon una serie de instituciones como oficinas, escuelas, asilos e institutos con la finalidad de operacionalizar aquellos ideales. La antropometría, fuente de datos numéricos sobre el estado de las personas, formó parte de estas instituciones como medio para cuantificar científicamente la desviación.

La antropometría3 había ganado prestigio en un contexto epistemológico positivista como el que prevalecía en la ciencia de fines del siglo XIX y principios del XX (Schuster, 1985). Como se acaba de mencionar, este prestigio se debía a que esta técnica permitía construir datos numéricos, lo que otorgaba mayor objetividad y por lo tanto reducía el verbalismo. Por otro lado, estos datos numéricos permitían el abordaje científico de un objeto de estudio sumamente relevante para el momento, el ser humano, objeto del cual se requería el mejor conocimiento disponible que permitiera conducir a la sociedad hacia el pretendido progreso. Por último, para el caso de la ciencia argentina existió un atractivo más, y es que la antropometría provino de Europa, lugar de referencia cultural de los dirigentes de este país y de residencia de la comunidad científica más influyente para los científicos locales, comunidad de la cual muchos de ellos formaron parte (Farinola y Bortz, 2022a,b).

En Europa, especialmente en Francia, la antropometría proponía aplicarse en la educación física escolar con un fin diferente al de las otras disciplinas, su finalidad era poder corroborar los cambios físicos provocados por su acción. A partir de esto, para el médico y auxólogo francés Paul Godin (1860-1935) “La antropometría, no cabe duda, está llamada a construir la parte más fuertemente cementada de la base sobre la cual la educación física se erigirá con el tiempo en verdadera ciencia” (1901, p. 111). Quien más colaboró con la incorporación de la antropometría a la educación física francesa (y luego por medio de Romero Brest a la argentina) pudo haber sido George Demenÿ (1850-1917), quien en numerosos escritos propuso y sistematizó su utilización. Para Demenÿ (1903) la educación física debía “mejorarse constantemente, los manuales de enseñanza deben revisarse; este trabajo de revisión se facilitará particularmente si podemos basar las reformas en datos experimentales proporcionados por los resultados obtenidos” (p. 296). De este modo los resultados de las mediciones fisiológicas y antropométricas mantendrían el recorrido de la educación física por la senda de la verdad.

En Argentina de principios del siglo XX, los procedimientos antropométricos no fueron aplicados en la educación física escolar desde un primer momento; antes aparecieron las intenciones, los proyectos e incluso los decretos (IGES, 1898), y recién luego las prácticas. La antropometría, tácita o explícitamente, formó parte del proyecto de educación física de Romero Brest (1903) desde el primer curso de vacaciones en el verano de 1901-1902. Al principio no llegó a enseñarse por completo, pero fue un contenido constante en la formación de maestros especialistas durante las primeras décadas del siglo XX. La propuesta antropométrica de Romero Brest era ambiciosa, incluía diversidad de mediciones, de aparatos y hasta de laboratorios. ¿Cómo podría llevarse a cabo? ¿Quiénes tomarían las mediciones? ¿En qué contextos? Las dificultades operativas abundaban. A pesar de estas dificultades se había conseguido reglamentarla: el Plan de Enseñanza y Educación Física Nacional decretado el 17 de febrero de 1905, entre las importantes innovaciones que propuso, en su artículo 29 obligaba a los profesores a llevar “registros especiales de mediciones antropométricas” que se tomarían dos veces al año, pero también aclaraba que esto se llevaría a cabo “cuando se provean los aparatos necesarios” (República Argentina, 1905, p. 593) por lo que no era una exigencia de cumplimiento inmediato.

A partir de esta introducción, el presente trabajo buscará describir y analizar el proceso de incorporación de la técnica antropométrica en el sistema de enseñanza de la educación física escolar argentina de Romero Brest durante las primeras dos décadas del siglo XX. Especialmente se enfocará en los fundamentos de esta incorporación, si pudo ser llevada a cabo en las escuelas de Buenos Aires y cómo se vinculó con la antropometría de la medicina escolar.

Metodología

Al tratarse de una investigación histórica el trabajo empírico se realizó sobre fuentes históricas documentales ubicadas tanto en bibliotecas físicas como en repositorios digitales. Se privilegiaron las fuentes primarias, es decir fuentes que provengan de la época bajo estudio construidas de primera mano por los protagonistas (Kragh, 1989). Se realizó una búsqueda por términos clave, como ser, antropometría, mediciones u observaciones antropométricas, antropológicas o fisiológicas. Luego, la autenticidad junto con la pertinencia del contenido, fueron los criterios de selección de las fuentes. Una vez identificada la fuente, parte de su interrogación se dedicó a reconocer dentro de ella la existencia de algún otro testimonio clave para la investigación, conformando entonces una especie de bola de nieve en donde una fuente condujo a otra u otras. Los datos recogidos fueron procesados e interpretados en el marco de la problemática y los objetivos de la investigación y de su procedencia (Cardoso, 2000). Para realizar estas acciones se tuvo en cuenta el autor productor del dato, la fecha, el tipo de fuente y la problemática que el autor estaba abordando. Analizar los datos de este modo supuso un recorte interpretativo necesario. Esto se sigue de considerar que estos mismos testimonios pueden interpretarse de otro modo en el marco de una investigación con objetivos y marcos teóricos diferentes al de este trabajo.

La antropometría en las escuelas primarias

Para el caso de la educación primaria, la primera intención de llevar a cabo mediciones antropométricas en la educación física escolar pareció ser el informe que Romero Brest elevara al Consejo Nacional de Educación (CNE) en 1904, al cabo de su primer año como inspector de educación física de este nivel. En su rol de inspector, a Romero Brest se la había encomendado proponer las reformas necesarias para mejorar dicha disciplina en la escuela primaria. En este informe Romero Brest realizó doce propuestas de mejora, una de las cuales fue la organización de un gabinete de antropometría escolar (CNE, 1907). El objetivo de este gabinete fue sumamente ambicioso e incluyó tanto asuntos pedagógicos como de investigación científica. Por un lado se orientaría a realizar “un estudio experimental serio de las múltiples cuestiones que comportan el complejo problema de la ejercitación física”, además, “estudiar y controlar los métodos en vigencia y reunir lentamente un cuerpo de observaciones que constituirían la base sobre la que habría de levantarse el edificio completo de la reforma física”; por otro lado, el gabinete serviría para capacitar a los maestros en la toma de medidas “para que conjuntamente con el dato de los progresos intelectuales puedan llevar á los padres en el boletín mensual, la noticia del progreso del desarrollo físico de sus hijos” (CNE, 1907, p. 109). Romero Brest creía que las bondades de su sistema de educación física se verían reflejadas en la mejora física de los alumnos. Asimismo, siguiendo a Demenÿ, creía que la antropometría arrojaba datos exactos, precisos y verdaderos sobre esa cuestión. Por este motivo resultaba un medio eficaz para probar que su sistema funcionara y de allí la importancia de realizar mediciones antropométricas periódicas. Pero todo esto seguía siendo un proyecto, una solicitud. El decreto de 1905 obligaba a la toma de medidas antropométricas en la escuela sólo cuando se dispusiera del instrumental.

La instalación del gabinete antropométrico no se concretó de inmediato, estuvo en estudio del CNE por varios años. En los informes de los primeros años como inspector, Romero Brest afirmaba que las mejoras físicas que se esperaba ocurrieran en los alumnos provocadas por las reformas realizadas en la educación física escolar llevarían tiempo y no podrían observarse en el corto plazo, menos aún, sostenía, sin el gabinete antropométrico funcionando (Romero Brest, 1909).

No fue hasta 1908 que el CNE resolvió crear la sala de mediciones antropométricas como anexo a la inspección de educación física. Durante ese año se realizaron los primeros trabajos de puesta a punto de su funcionamiento para comenzar sus tareas al año siguiente. Esta puesta a punto del gabinete antropométrico consistió primero en la preparación como antropometristas de los auxiliares con los que contaba Romero Brest en la inspección; en segundo lugar se realizaron mediciones completas a 50 niños para que los auxiliares puedan practicar; y por último se midió peso y talla a 3.500 niños y niñas de 12 a 14 años de edad (Romero Brest, 1909). Estas habrían sido las primeras antropometrías practicadas en la ciudad de Buenos Aires en el contexto de la educación física escolar, mediciones que no tuvieron finalidad pedagógica sino que fueron el entrenamiento de los nuevos antropometristas.

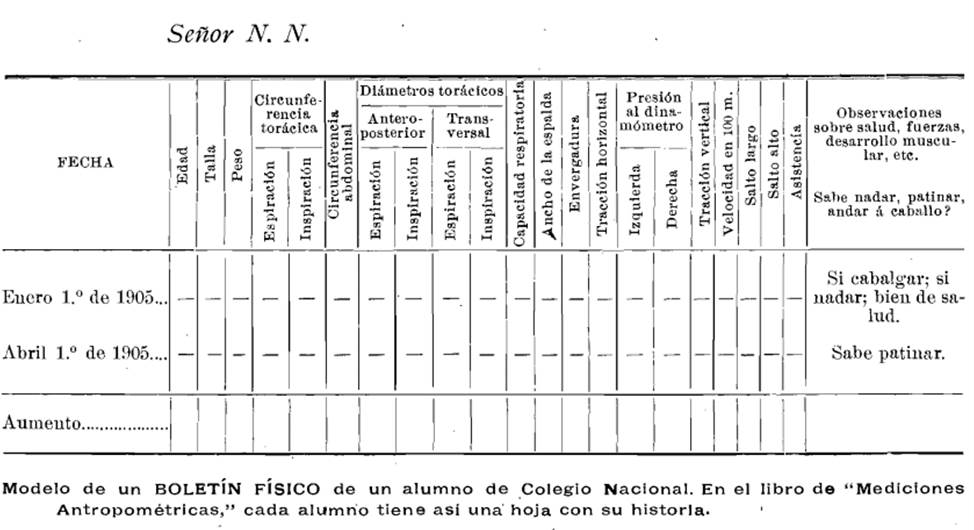

Lamentablemente no se ha podido identificar cuáles fueron las mediciones antropométricas que estaba previsto realizar en las escuelas primarias ni los resultados de estos primeros trabajos antropométricos. Las mediciones completas a 50 niños que se acaban de mencionar fueron realizadas “según el boletín especial aprobado por el Consejo” (Romero Brest, 1909, p. 71), boletín que no se ha podido identificar. Posiblemente haya sido uno similar al pensado para escuelas secundarias (ver figura 1) ya que este último reunía las exigencias oficiales (Romero Brest, 1938a). A su vez, de la literatura consultada surge que las mediciones eran las mismas tanto para varones como para mujeres, con la excepción de la carrera de 100 metros, cuya distancia pasaba a ser de 50 metros para el caso de las niñas y de los varones menores de 10 años (Romero Brest, 1905; 1915; 1938a).

Para el año siguiente, 1909, estaba proyectado realizar mediciones al mayor número posible de alumnos de primero y cuarto grados dos veces en el año, también medición de peso y talla de todos los alumnos y medición de alumnos de escuelas privadas que realizaran educación física bajo otros sistemas diferentes al de Romero Brest (Romero Brest, 1909). Esto último, se puede suponer, buscaría establecer diferencias en cuanto a los efectos producidos sobre el físico de uno y otros sistemas y de este modo poner a prueba las suposiciones de Romero Brest acerca de las bondades de su propio sistema. Para los años subsiguientes, 1910 y 1911, estaba previsto realizar el seguimiento longitudinal de aquellos mismos alumnos que hubiesen sido medidos en 1909 y ampliar el número de mediciones según lo permitiera el instrumental disponible (Romero Brest, 1909). Puede notarse que aún se estaba lejos del ideal de seguimiento antropométrico de numerosas variables a todos los alumnos para que cada uno tuviera completo su Boletín Físico y sus padres estuvieran informados. Este primer proyecto antropométrico pareció estar más orientado a evaluar la eficacia del sistema romerista que a ser insumo pedagógico para mejorar las prácticas de docentes individuales.

No obstante estos proyectos, nada pudo realizarse. El 3 de mayo de 1909 Romero Brest presentó su renuncia al cargo de inspector a quien fuera presidente del CNE desde enero de 1908, José María Ramos Mejía4 (1849-1914). El nuevo Inspector Técnico General de Instrucción Primaria de esta gestión, Ernesto A. Bavio5 (1860-1916), era contrario a la formación de maestros especialistas, la consideraba innecesaria y un derroche de recursos, a partir de lo cual en abril de 1909 propuso suprimir los cursos temporarios de formación de maestros en dibujo y en educación física. Además disolvió las inspecciones especiales de ambas ramas, modificó los horarios de ejercicios físicos de las escuelas, suprimió los concursos de educación física y redujo las excursiones (Bavio, 1909), todos asuntos de capital importancia para el sistema de Romero Brest. La solicitud de Romero Brest realizada en el mismo mes de abril de 1909 de dar marcha atrás con estas medidas no fue atendida y a principios de mayo de ese año elevó su renuncia (Romero Brest, 1909). La disolución de la inspección incluyó al laboratorio de antropometría que tenía anexo; se ordenó su devolución al CNE en un plazo de 24 hs y sus instrumentos de medición fueron retirados (Pizzurno, 1914).

J. M. Ramos Mejía era médico y había realizado personalmente una de las primeras antropometrías criminológicas en Argentina (Drago, 1888). Además, fue durante su mandato al frente del CNE que se instaló el gabinete antropométrico para ser utilizado por el Cuerpo Médico Escolar (CME). También durante su mandato se realizaron las primeras antropometrías en el contexto de la higiene escolar de Buenos Aires y se crearon las primeras escuelas para niños débiles, escuelas en las que proliferaron las mediciones antropométricas de sus alumnos (CNE, 1913). Por lo que la prescindencia de Romero Brest podría no interpretarse como un ataque a la educación física en tanto favorecedora de la salud y de los asuntos fisiológicos de los alumnos. Por los mismos motivos tampoco pareció ser un ataque a una educación con fundamento científico como la que proponía Romero Brest. Más aún, en relación al CME de la ciudad de Buenos Aires, J. M. Ramos Mejía había dicho al poco tiempo de asumir que

ha sido necesario dictar una nueva reglamentación más apropiada y humana, teniendo en cuenta la misión de los maestros y su reducido sueldo, procurando con todo empeño el mantenimiento del equilibrio entre la cultura física e intelectual del niño, de acuerdo con las últimas conquistas de la ciencia. (CNE, 1913, p. 57)

A partir de esto puede inferirse que J. M. Ramos Mejía no descuidó los asuntos físicos y antropométricos de los alumnos de escuelas primarias, sino que los asumía más como un tema de la medicina escolar que de la educación física. En un contexto de optimización de recursos económicos como el que describió Bavio, no tendría sentido que dos áreas escolares separadas una de la otra, la medicina escolar y la educación física, realizaran las mismas prácticas antropométricas. Esto pudo haber adicionado motivos para restarle espacio a esta última.

Por otro lado, el alejamiento de Romero Brest pareció responder a un cambio en el proyecto educativo nacional. J. M. Ramos Mejía, y Bavio también, fueron promotores de una educación primaria sumamente nacionalista y “patriótica” en la cual se exaltaron los símbolos y relatos patrios y se buscó la “argentinización” de los inmigrantes, quienes contaban con una amplia variedad de orígenes (Schiffino, 2009). En la práctica esto incluyó la modificación de planes y cronogramas escolares que tanto habían ocupado a Romero Brest. Por otro lado, y al conjunto de motivos técnico-académicos que Romero Brest (1909) esgrimió para fundamentar su renuncia, agregó un motivo personal, y fue “la forma autoritaria, desprovista de explicaciones científicas que la legitime con que el señor inspector general se expide sobre la grave cuestión que se trata en esta renuncia y la inconcebible actitud que ha asumido en las sesiones oficiales” (p. 136).

Si bien las antropometrías higienistas comenzaron a proliferar con la llegada de J. M. Ramos Mejía, esta renuncia cortó el proyecto antropométrico escolar de la educación física que había proyectado Romero Brest, ergo, también cortó la posibilidad de corroborar que su sistema diera los resultados que suponía. Después del trabajo de ajuste del laboratorio antropométrico realizado en 1908 hubo que esperar quince años para que en 1923 pudiera concretarse y publicarse un nuevo trabajo antropométrico en la educación física escolar primaria de la ciudad de Buenos Aires. Este trabajo fue realizado por el hijo del Dr. Romero Brest, Enrique Carlos Romero Brest6 (1902-1985) al poco tiempo de recibirse de profesor de educación física.

La antropometría en los colegios secundarios

Los reportes de antropometrías realizadas en la educación física de los colegios secundarios son más escasos, incluso no se ha podido localizar ningún reporte directo que haya sido publicado en revistas, congresos o informes. De la documentación disponible sólo es posible inferir que fueron practicadas en el Colegio Nacional Oeste donde Romero Brest había ejercido como profesor de educación física desde 1898.

Los colegios nacionales Oeste (luego, a partir de 1909, Colegio Nacional Mariano Moreno), Sud (luego Bernardino Rivadavia), y también los colegios Norte y Nordeste, fueron desprendimientos del Colegio Nacional de Buenos Aires ocurridos entre finales del siglo XIX y principios del XX debido a la elevada matrícula. La sección Oeste del Colegio Nacional de Buenos Aires se creó en 1898, año en que comenzó a trabajar Romero Brest, y hasta 1906 fue dirigida por Juan Gregorio Beltrán (1872-1955) (Beltrán, 1900). Beltrán (1900; 1909; 1911) era un defensor de la inclusión de los ejercicios físicos en los planes de estudio de los colegios secundarios y primarios y un defensor de la práctica de los deportes como síntesis del desarrollo moral, intelectual y físico. También era un defensor del fundamento científico en la educación. En este sentido sostuvo que “la enseñanza física debe cimentarse bajo un plan científico que sirva para deducir conclusiones aplicables al desarrollo general de las aptitudes de fuerza e inteligencia del niño argentino; debe, en una palabra, dársele un impulso decisivo de progreso” (Beltrán, 1909, p. 324). Las ideas de Beltrán a favor del ejercicio físico muy posiblemente hayan estado influenciadas (o reforzadas) por Romero Brest, ya que dirigió el colegio donde este último dictaba la asignatura siguiendo su plan de educación física racional y científico (Beltrán, 1900; Pizzurno, 1914; Romero Brest, 1904). Esto convirtió a Beltrán en testigo de primera mano acerca de las características de un sistema de este tipo, uno de los pocos en el país, ya que para esta época este tipo de educación física era la excepción y no la regla (Piñero, 1904). Sobre los primeros trabajos de Romero Brest en el colegio, decía Beltrán

Se llevan registros especiales de los cuales se anotan las observaciones pertinentes para comprobar y juzgar de aquellos resultados; así, por ejemplo, al comienzo y finalización, cada alumno es sometido a toda una operación antropométrica, diré, que permite darse cuenta exacta de los beneficios alcanzados; por otra parte, el ejercicio se hace con criterio rigurosamente científico, dosado en su forma y duración, según la naturaleza, inconvenientes y aptitudes de cada sujeto. (1900, p. 14)

Por los dichos de Beltrán (“toda una operación antropométrica”) parecería ser que Romero Brest aplicó una antropometría bastante completa. No obstante no figura algo así en el informe que elevaría ese año el propio Romero Brest a Beltrán. En este informe aparece que utilizó la talla como criterio de agrupación de alumnos en lugar de la edad, ya que había visto la necesidad de agrupar a los alumnos por sus fuerzas físicas y la talla era tomada como un indicador de estas aptitudes. Por este motivo había resuelto medir la talla de todos los alumnos del colegio. Pero esto sirvió como criterio de agrupación, la talla no informaba sobre los progresos motrices y físicos de los estudiantes. Para esto último, medir el progreso, en el informe sólo reportó haberlo realizado midiendo distintos tipos de salto (Beltrán, 1900),

En este trabajo de Romero Brest puede verse que realizó mediciones antropométricas desde muy temprano, incluso desde antes de recibirse de médico. También pueden verse las características mayormente pedagógicas que adoptaría la antropometría en el futuro Sistema Argentino de Educación Física (SAEF): comprobar resultados del sistema para cotejar que haya funcionado, por un lado, y agrupar alumnos según sus características individuales, por el otro, son dos aplicaciones destinadas a mejorar la enseñanza. Además, este trabajo corrobora que el SAEF en general y la antropometría en particular fueron evolucionando con los años, basta comparar esta antropometría con la propuesta en los boletines físicos de los años siguientes (ver figura 1).

En lo que respecta a la antropometría, esta evolución pronto llevó a la solicitud de gabinetes antropométricos para la educación física. En efecto, el mismo año que Romero Brest solicitaba el gabinete antropométrico para la escuela primaria, reclamaba lo mismo para los colegios secundarios. Como ya se mencionó, para Romero Brest la metodización científica de la educación física requería de mediciones fisiológicas y antropométricas, “de aquí nace pues la necesidad de establecer en cada colegio Gabinetes de observaciones antropométricas, cuyos resultados serán reunidos en libros especiales” (1904, p. 83, cursivas en el original). Hay que tener en cuenta que para 1901 se había anexado una sección de antropometría al Laboratorio de Psicología Experimental de la sede central del Colegio Nacional de Buenos Aires y que los médicos escolares, basados en la higiene, ya habían comenzado a solicitar instalaciones de ese tipo para las escuelas primarias. Por lo que no extraña que la educación física, en tanto manifestaba contar con estatus científico, solicitara también su gabinete de mediciones antropométricas para los colegios secundarios.

A partir de esto es fácil inferir que Romero Brest le haya insistido en reiteradas ocasiones a Beltrán para instalar un gabinete de este tipo en la sección Oeste del colegio. Posiblemente esto haya sucedido en 1905. Según relataba Pizzurno (1914) unos años después en la inauguración de un nuevo edificio para el Instituto Nacional Superior de Educación Física (INSEF), fue Beltrán quien por encargo del ministerio correspondiente adquirió en Europa los primeros aparatos que terminaron formando parte de los laboratorios de ese instituto. Efectivamente, el 8 de febrero de 1905 Beltrán había sido designado para viajar a Europa y Estados Unidos a estudiar diferentes cuestiones de la enseñanza secundaria, en particular los métodos y la organización de la educación física en esos países (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1906). Durante su viaje, más precisamente en junio de 1905, Beltrán disertó sobre la educación física argentina en el Congreso Internacional de Deporte y Educación Física organizado por el Comité Olímpico Internacional en Bruselas (Beltrán, 1905). Por otro lado a Beltrán se le solicitó que durante el viaje adquiriera elementos para la enseñanza de la educación física (Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, 1906), oportunidad que, siguiendo a Pizzurno, Beltrán habría aprovechado para comprar instrumentos de medición. Hay que destacar que el viaje de Beltrán fue aprobado pocos días antes de la promulgación del Plan de Enseñanza y Educación Física Nacional en el cual se exigían mediciones antropométricas en educación física desde el momento en que se dispusiera del instrumental (ver más arriba).

En ese momento Beltrán todavía se encontraba dirigiendo el Colegio Nacional Oeste, fue su anteúltimo año al frente de esta institución. Por lo que si bien esos aparatos terminaron siendo parte de los laboratorios del INSEF es posible que en un principio se hayan utilizado en dicho colegio, donde aún trabajaba Romero Brest. A favor de esto, algunos años más adelante, Romero Brest afirmaba que los boletines físicos que confeccionó en 1904 para aplicar en los colegios nacionales (ver figura 1) “es el que se emplea para las anotaciones correspondientes en el Colegio Nacional ‘Mariano Moreno’ (antes Oeste)” (1915, p. 288) y que “estos cuadros ideados antiguamente por nosotros, respondían a las exigencias oficiales para las mediciones en los Colegios Nacionales” (1938a, p. 297). El conjunto de mediciones antropométricas de este boletín era variado e incluía mediciones con aparatos, por lo que idealmente se requería de un gabinete para completarse.

No se ha podido identificar desde qué año comenzaron a tomarse todas estas mediciones, ni cuáles efectivamente se han tomado. De la información disponible puede inferirse que Romero Brest realizó mediciones de campo desde un principio, 1898, y mediciones de laboratorio desde que Beltrán regresó de Europa con los aparatos, 1905, aunque la evidencia reunida sobre esto último es débil y deberá corroborarse en estudios futuros.

Por otro lado no se han encontrado registros de mediciones antropométricas sistemáticas en la educación física de otros colegios de Buenos Aires. Por estos motivos se puede proponer la hipótesis de que la antropometría en la educación física de los colegios secundarios fue un hecho aislado, que ocurrió sólo en el Colegio Nacional Oeste donde Romero Brest tuvo participación. A favor de esta conjetura se encuentra la observación del doctor Horacio Piñero (1869-1919) quien fuera designado como miembro de una comisión dedicada a estudiar la educación física en los colegios nacionales: “la enseñanza del ejercicio, deficiente y mal dispuesta en todos, sólo obedecía a reglas científicas allí donde el profesor era médico” (1904, p. 319), situación que configuraba la excepción.

La antropometría en el Instituto Nacional Superior de Educación Física

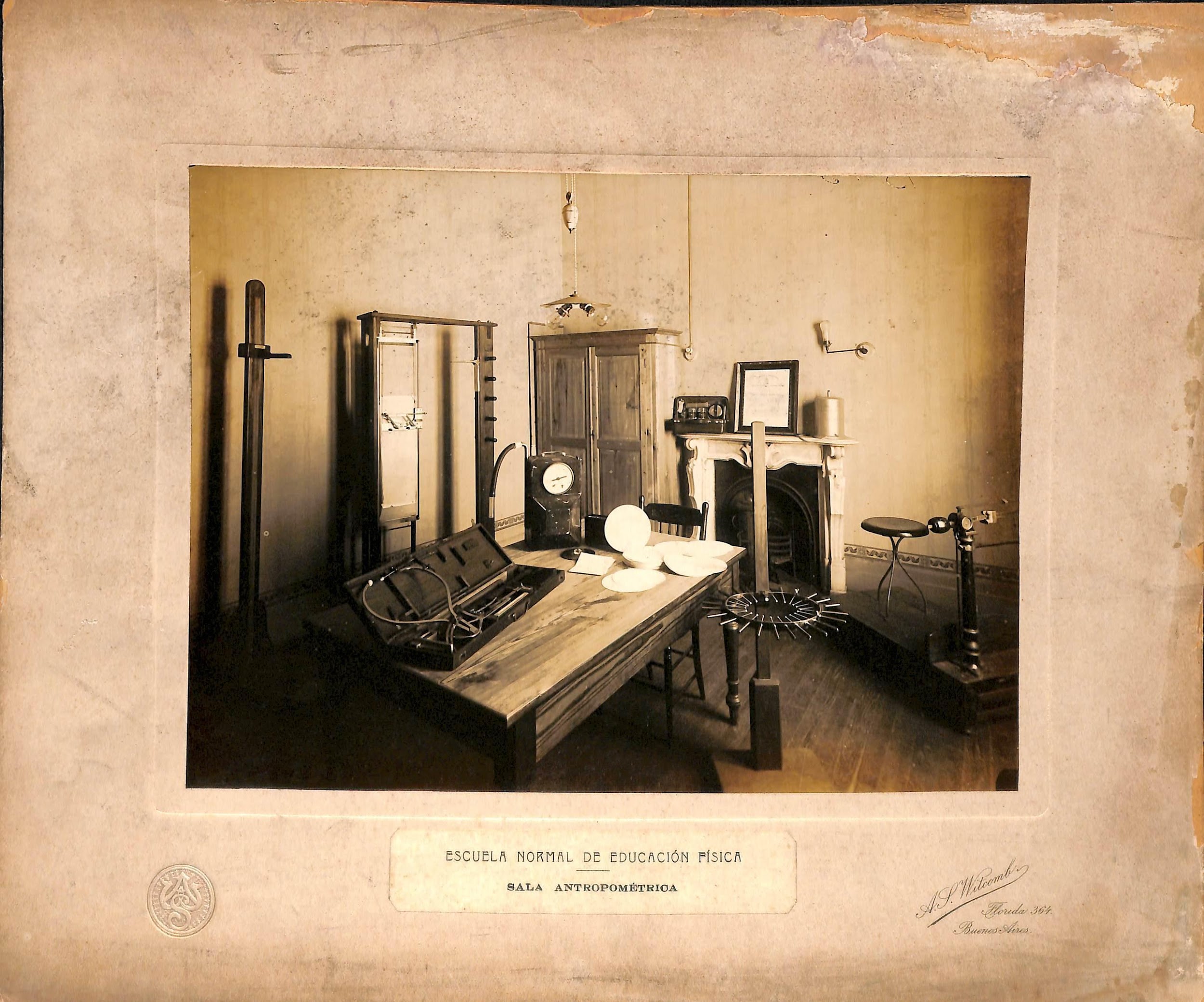

Luego de su renuncia como inspector de educación física de escuelas primarias, Romero Brest se mantuvo como director del curso de capacitación de maestros en educación física y, contrario a lo que ocurrió con su inspección, vinieron tiempos sumamente favorables para su proyecto de educación física. Entre la segunda mitad de 1908 y los primeros meses de 1909 el por entonces ministro de justicia e instrucción pública Rómulo S. Naón (1875-1941) visitó el curso en pleno funcionamiento y estudió sus finalidades. Conforme con lo observado el ministro resolvió elevar el curso a la categoría de Escuela Normal de Educación Física mediante el decreto presidencial del 14 de mayo de 1909 (Pizzurno, 1914; Romero Brest, 1917). No solo esto, al mismo tiempo dotó a la escuela de material didáctico, de un laboratorio de fisiología y de un edificio más apropiado que el que tenía hasta ese momento. No ha sido posible localizar el listado de instrumentos adquiridos en esta ocasión para montar el laboratorio de fisiología de la escuela pero analizando una fotografía de la época puede inferirse que, además de instrumentos de fisiología, llegó a contar con una sala de antropometría bien equipada. Esta sala contó con un antropómetro, un raquígrafo de Demenÿ, un compás torácico de Demenÿ, un espirómetro de Verdin, un toracómetro de Demenÿ y una balanza (figura 2).

Al mismo tiempo, en 1909, año en que se disolviera la inspección de educación física y que se creara la Escuela Normal de Educación Física, Romero Brest fundó y comenzó a dirigir la Revista de la Educación Física. Desde esta revista visualizó y defendió su programa de una educación física moderna y con fundamento científico; según se publicó en los propósitos de la revista “Se necesita encauzar esta corriente por las vías científicas racionales que los fisiólogos higienistas y pedagogos modernos tratan de formar con las nuevas ideas en educación física” (Anónimo, 1909, p. 5). Por otro lado con esta publicación buscó exceder las puertas del instituto de manera de, no sólo tener contacto con los estudiantes, sino también acceder a los profesores en ejercicio, al público en general y hacer la propaganda de su sistema para quien correspondiera, actores políticos incluidos.

Pocos años después, en 1912, quien sucediera a Naón en el ministerio, Juan M. Garro (1847-1927), ascendió la escuela nuevamente bajo el título de Instituto Nacional Superior de Educación Física debido a que pensaba al establecimiento como de enseñanza superior (Romero Brest, 1938b). Luego de esto subió la matrícula y el instituto tuvo que relocalizarse para acomodarse a las nuevas necesidades (Romero Brest, 1917). Esta nueva relocalización sería oportuna para que el laboratorio de fisiología y el de antropometría que se le anexaría luego pudieran funcionar con mayores comodidades. El rol protagónico que para Romero Brest tenía la investigación científica en la educación física puede verse en los propósitos principales de este instituto: preparar profesores de educación física y hacer investigaciones de carácter científico relacionadas con la materia (Pizzurno, 1914; Romero Brest, 1912a).

Finalmente Romero Brest lograba posicionarse como referente de la educación física argentina y el SAEF pasaba a ser el sistema oficial para las escuelas de Buenos Aires (CNE, 1914; 1916; 1918). En 1913 fue designado delegado del gobierno argentino para asistir al Congreso Internacional de Educación Física de París. Allí dio una conferencia sobre el estado de la educación física en Argentina y presentó el SAEF a la comunidad científica internacional (Romero Brest, 1913a). Antes de irse a Francia sus compañeros del INSEF le auguraron a Romero Brest tener su “consagración en París”, lo que obligaría “á las autoridades nacionales a darle todo su valor educativo y la intensidad que reclaman sus principios fundamentales, en beneficio de nuestra nacionalidad” (Anónimo, 1913a, pp. 44-45). La aprobación europea funcionaba como acto de consagración porque allí se encontraba la comunidad científica referente de los investigadores y políticos argentinos. Y esto no era exclusivo de la educación física, ocurrió lo mismo por ejemplo con el sistema dactiloscópico de Vucetich, la teoría psiquiátrica de José Ingenieros o el trabajo craneométrico de Francisco Pascasio Moreno, entre otros. Para la amplia mayoría de los académicos argentinos, la aprobación de la ciencia europea significaba que se estaba transitando el camino correcto. En este sentido, en el congreso de Bruselas de 1905, luego de exponer sobre la educación física argentina, Beltrán había solicitado la aprobación de los presentes “como la mejor manera de alentar el trabajo que hemos realizado en la República Argentina” (1905, p. 182), aprobación de la cual, según dijo, derivarían una mayor autoridad y seguridad.

Además de exhibir su sistema en el congreso de París, Romero Brest visitó institutos de educación física en las ciudades de Bruselas, Roma, Torino, Nápoles, Copenhague, Estocolmo, París y Joinville-le-Pont. De la lectura del informe que Romero Brest (1913b) elevara al ministerio se desprende que en estas visitas privilegió la identificación de aquellos rasgos que podrían ser importados a la Argentina y la comparación del INSEF con sus semejantes europeos para juzgar su calidad. De estas visitas Romero Brest concluyó que los institutos europeos no superaban al INSEF en cuanto a organización, planes de estudio, programas o métodos pedagógicos. Tampoco en lo referido a la orientación científica, ocupándose de aclarar que “en ninguna parte he encontrado los estudios de laboratorio, metodizados y practicados regularmente por los alumnos, como es de práctica entre nosotros” (Romero Brest, 1913b, p. 134) tanto en lo referente a laboratorios de fisiología como de antropometría. La única superioridad que notó en Europa fue la cuestión edilicia, por lo que el resultado de esta evaluación del instituto argentino fue sumamente favorable. Esta (auto)evaluación debe ser tomada con cautela debido a que Romero Brest fue juez y parte del instituto que dirigía. Pero a pesar de esto, el hecho que en la formación europea de maestros en educación física haya habido carencia de laboratorios de fisiología y antropometría donde los alumnos pudieran experimentar por sí mismos es algo a destacar. Es algo que puede tomarse como un signo más del eclecticismo científico del sistema romerista y como prueba de que desde la periferia global también podían surgir innovaciones (Bortz, 2019).

Volviendo a la renuncia de Romero Brest a la inspección, y como acaba de verse, la misma no lo había quitado de la escena, siguió llevando adelante su programa, aunque el contacto directo con lo que ocurría en las escuelas pudo haberse disminuido. A partir de 1909 y por largos años la antropometría en la educación física de Buenos Aires quedó restringida a lo que sucedía dentro del INSEF. Estas antropometrías se practicaban en dos contextos diferentes; por un lado se realizaba un seguimiento a cada alumno del instituto y por otro los alumnos realizaban prácticas para aprender la medición antropométrica en el laboratorio correspondiente.

La medición antropométrica de los alumnos del instituto

Fue en la medición antropométrica de los alumnos del instituto en donde Romero Brest pudo desplegar su programa antropométrico en toda su extensión. Puertas adentro del instituto contaba con los instrumentos necesarios, con el personal idóneo y no lo ralentizaba la burocracia del sistema educativo.

Una vez ingresados al instituto el seguimiento de estos alumnos se realizaba completando un boletín físico confeccionado por el mismo instituto (Romero Brest, 1915; 1917). Estas mediciones se realizaban tres veces por año, tal era el deseo original de Romero Brest para las escuelas y colegios de la Capital. De este modo cada alumno contaba con información pormenorizada de su estado físico a lo largo de la carrera.

El boletín para los alumnos del instituto evolucionaba periódicamente conforme a los adelantos de la especialidad. Para el año 1917 contaba con doce ítems y todavía contenía pocas diferencias con aquel confeccionado a principios del siglo para los colegios secundarios nacionales (ver figura 1). El boletín del instituto incluía la edad, talla de pie, peso, espirometría (tres tomas), perímetro torácico en inspiración y espiración (y diferencia entre ambas), diámetros torácicos anteroposterior y transversal en inspiración y espiración (y diferencia entre ambas), dinamometría manual en ambas manos (cinco intentos con cada una), dinamometría en tracción vertical, salto en alto y en largo, velocidad de carrera y estado de la columna vertebral (Romero Brest, 1917). Además se aclaraba el nombre del antropometrista, posiblemente para que fuera el mismo examinador quien vuelva a medir al mismo alumno en el seguimiento diacrónico. El boletín además contenía los procedimientos para cada medición (Romero Brest, 1917). Estos procedimientos no estaban descriptos por completo pero su incorporación en la ficha aseguraba una mínima regularidad entre antropometristas, siendo la falta de esta regularidad en los procedimientos el principal defecto de la técnica antropométrica.

Las prácticas antropométricas de los alumnos del instituto

Los alumnos también practicaban en el rol de evaluadores mediciones tanto fisiológicas como antropométricas. La división entre lo que era considerado fisiológico y lo que era considerado antropométrico puede hacerse con bastante claridad debido a que en el instituto funcionaron dos laboratorios, el de fisiología y el de antropometría, cada uno con su respectivo conjunto de mediciones. El segundo era un anexo del primero y ambos estuvieron a cargo de la misma profesora desde 1912. Esta división de los laboratorios ayuda a ordenar el conjunto de mediciones físicas que Romero Brest fue proponiendo para la educación física desde al menos el Curso Superior de Educación Física de 1905 y a identificar a cuáles de ellas consideraba antropométricas.

Los trabajos pneumográficos, esfigmográficos, plesthismográficos y ergográficos eran todos considerados fisiológicos, mientras que los trabajos de peso, talla, mediciones del tórax y el completado de boletines físicos eran considerados trabajos prácticos antropométricos (Alzú, 1914; Anónimo, 1913b; Romero Brest, 1917). La importancia que se le daba a la respiración como indicadora de buena salud hacía que toda medición antropométrica incluyera al menos una medida del tórax. Resulta interesante detenerse a analizar el criterio de demarcación entre prácticas fisiológicas y prácticas antropométricas, asunto difuso no sólo en la educación física. Ambas tenían en común que se dedicaban a estudiar propiedades susceptibles de ser modificadas por el ejercicio, pero ¿qué las diferenciaba? Observando las variables comprendidas en cada categoría no salta a la vista fácilmente un criterio de agrupación. En ambos grupos hay medidas que se llamarían fisiológicas (p.ej. la frecuencia cardíaca en el primero y la capacidad respiratoria en el segundo). En los manuales argentinos analizados previamente aparecen todas las medidas bajo el mismo título (mediciones antropométricas primero, comprobación o control de los resultados después) y no se aclaran diferencias (Farinola, 2013; Romero Brest, 1905; 1915). Aparatos de medición sofisticados para la época también aparecen en ambos grupos (p.ej. ergógrafos y esfigmógrafos por un lado y espirómetros y dinamómetros por el otro). Una pista se obtiene al observar que las medidas llamadas antropométricas son las que aparecen en el Boletín Físico, es decir aquellas que se propone tomar en la escuela dos o tres veces por año. Esto a su vez lleva a pensar que las medidas antropométricas eran las que se esperaba se modifiquen con el correr de los meses o años, es decir aquellas sobre las que el ejercicio tendría un efecto crónico, no un efecto inmediato. En cambio las medidas contenidas en la categoría de fisiológicas, si se observaran los temas de los trabajos prácticos que realizaron los alumnos del instituto por esos años, podrá notarse que eran todas mediciones de propiedades que se modificaban durante el transcurso del ejercicio, es decir efectos agudos o “acción inmediata” (Romero Brest, 1912b, p. 169) como por ejemplo la influencia de los ejercicios del tronco sobre la respiración o sobre el pulso, o la influencia del esfuerzo respiratorio sobre la circulación (Romero Brest, 1917). Por lo tanto puede inferirse que para Romero Brest la medición antropométrica consistía en aquellas mediciones físicas que puedan registrar el progreso de los alumnos provocado por la acción sistemática del ejercicio, e incluía tanto a mediciones de gabinete como de campo.

Las mediciones fisiológicas comenzaron en 1908 y las mediciones antropométricas en 1909. Hasta 1914 estas mediciones formaron parte de los trabajos prácticos de laboratorio que los estudiantes realizaban dentro de la asignatura Fisiología del Ejercicio Físico. En 1915 la carrera extendió su duración a tres años aprovechándose esta situación para acrecentar la carga horaria de los laboratorios. Los Trabajos de Laboratorio comenzaron a ser una instancia curricular independiente con una hora en el segundo año y una hora en el tercero (Romero Brest, 1917).

Aquí es necesario detenerse brevemente y repasar los motivos que llevaron a Romero Brest a considerar de suma importancia la instalación y utilización de los laboratorios en la escuela normal primero y en el instituto superior después. El fundamento científico era una característica irrenunciable de su sistema de educación física, esto, decía, era uno de los aspectos que lo distinguían del resto de propuestas de educación física practicadas en Buenos Aires (mayormente gimnástica o militar por ejemplo). Y la ciencia del momento era eminentemente experimental, necesitaba de mediciones controladas. Para Romero Brest no era posible “abrigar esperanzas de una acción eficaz si no se cuenta con profesores científicamente preparados. De ahí que le demos en la escuela importancia marcada á los trabajos experimentales, hechos por los mismos alumnos en el laboratorio” (1912a, pp. 149-150).

Por otro lado su sistema tenía un fundamento fisiológico primordial “La aplicación racional de la cultura física debe basarse forzosamente en la fisiología en primer lugar; en consecuencia la enseñanza de esta asignatura adquiere por ello un alto valor científico en el Instituto” (Romero, Brest, 1917, p. 75). La aplicación de una educación física racional y moderna tenía que tener como consecuencia efectos físicos beneficiosos producidos por la práctica del ejercicio. Si esto era así, estos efectos debían poder ser registrados con el instrumental adecuado y serían una prueba difícil de refutar acerca de las bondades del sistema. Los trabajos prácticos realizados en el laboratorio del instituto buscaban precisamente esto, eran “observaciones experimentales de la influencia que el ejercicio ejerce sobre las diversas funciones orgánicas” (Romero Brest, 1912a, p. 147).

Pero Romero Brest no buscaba con estos trabajos formar investigadores científicos ni tampoco realizar investigaciones relevantes para el campo, algo difícil sino imposible de conseguir en el poco tiempo que los alumnos pasaban por el laboratorio. Según dijo

No es que se pretenda hacer avanzar la ciencia de la mecánica ó de la fisiología humana con estas investigaciones de principiantes, lo que por otra parte no está reñido con lo que puede suceder en ocasión propicia, sino solamente echar las simientes de la pléyade de observadores concienzudos. (Romero Brest, 1912a, p. 150)

Efectivamente, lo que se buscaba con estas prácticas fisiológicas y antropométricas de laboratorio era acercar a los jóvenes a la ciencia para que en un futuro estuviesen en mejores condiciones de llevar a cabo sus propias investigaciones, también para despertar en ellos un espíritu crítico y científico, concientizarlos que la disciplina para la que se estaban preparando requería de formación científica y que era posible y necesario hacer ciencia en educación física para lograr mejoras continuas de su sistema (Romero Brest, 1912a; 1917). Un laboratorio con estas finalidades, se puede inferir de lo anterior, no debía medirse por la producción científica; según Romero Brest (1917) debía medirse “por el entusiasmo que ha despertado y no por el número de las leyes que en él se hayan descubierto” (pp. 81-82).

Los trabajos prácticos que incluyeron mediciones fisiológicas fueron más numerosos que los que incluyeron mediciones antropométricas. Desde que comenzaron a funcionar los laboratorios en 1908, y hasta 1916 inclusive, se realizaron 2.104 trabajos prácticos en ambos laboratorios, de los cuales 244 correspondieron al laboratorio de antropometría, es decir sólo el 12 % (Romero Brest, 1917). Teniendo en cuenta que la de mayor factibilidad y pertinencia para aplicar en la escuela era la medición antropométrica, parece ser que las prácticas de laboratorio en el instituto estaban más orientadas a concientizar sobre los procedimientos científicos que a formar profesores capaces de tomar mediciones en las escuelas. Esto coincide con los propósitos que Romero Brest le diera a los laboratorios y con el alejamiento de la antropometría escolar que protagonizó la educación física por estos mismos años, quedando dicha práctica en manos de los médicos escolares.

La antropometría escolar a principios del siglo XX, ¿un asunto de la educación física o de la medicina escolar?

En la ciudad de Buenos Aires y durante los primeros años del siglo XX, tanto los médicos escolares como Romero Brest desde la educación física reclamaron realizar prácticas antropométricas en la escuela e instalar gabinetes para tal fin. Los primeros por la necesidad de identificar enfermedades o los riesgos de padecerlas, el segundo para monitorear los efectos del ejercicio físico en pos de la mejora individual y social. En el medio, lo que sucedía en las escuelas para niños débiles, en estos casos la antropometría se utilizaba tanto para categorizar a los niños como “débiles” como para monitorear sus progresos e identificar si en algún momento perdían esa condición de niño débil para incorporarse a las escuelas comunes (CNE, 1913).

Esta disputa excedía a la antropometría e incluía al ejercicio físico ¿quiénes debían monitorearlo, los médicos o los pedagogos? Había una intersección clara entre ambos campos disciplinares y era la siguiente: los ejercicios físicos adecuados mejoraban la salud. La dificultad radicaba en que a los ejercicios adecuados los sabían resolver los educadores físicos (principalmente desde la fisiología del ejercicio) mientras que la salud escolar era estudiada por los médicos escolares (principalmente desde la higiene). Las difusas fronteras disciplinares se cruzaban frecuentemente y desde ambos campos se reclamaba el asunto como propio. Será necesario realizar un estudio que específicamente aborde la cuestión de las incumbencias disciplinares con respecto al ejercicio físico durante esta época, aquí nos detendremos a esclarecer, dentro de lo posible, lo sucedido con la medición antropométrica.

Como se vio, la antropometría escolar anhelada por Romero Brest y parte importante del SAEF, no pudo llevarse a cabo de forma sistemática ni en la escuela primaria ni en la secundaria. A partir de lo trabajado en este artículo, se puede introducir que esto se debió a la siguiente razón: la antropometría escolar en la ciudad de Buenos Aires durante el período aquí estudiado fue un área de disputa entre el CME y la educación física de Romero Brest que, con la influencia de J. M. Ramos Mejía, se resolvió a favor de la medicina escolar.

Entre los últimos años del siglo XIX y los primeros del XX tanto el CME como los principales actores de la educación física les mencionaron en reiteradas oportunidades a los organismos educativos superiores la pertinencia de la medición antropométrica y la necesidad de establecer gabinetes antropométricos en la escuela. Por un lado, en 1897, el CME había confeccionado un boletín escolar que incluía mediciones antropométricas (Valdez, 1897), por el otro, en 1898, Romero Brest había confeccionado un reglamento para la educación física que incluía clasificar a los alumnos según sus fuerzas físicas, entre otras características, y llevar a cabo registros (boletines) especiales (IGES, 1898). Si bien este reglamento de Romero Brest estaba dirigido a escuelas secundarias, al poco tiempo había hecho lo propio para las escuelas primarias. La confección de boletines antropométricos era parte de proyectos más generales de ambas instancias escolares y en ambos casos era considerado como necesario para poder llevar a cabo sus respectivos programas. Estas solicitudes duraron unos diez años y fueron reiteradas cada vez que se tenía la oportunidad de expresarse, por ejemplo en los informes anuales de gestión.

Finalmente el primer gabinete antropométrico en la escuela primaria fue creado por el CNE para la educación física, en 1908. Duró poco; al año siguiente, y con el cambio de gestión, el CNE decidió retirarlo de la inspección de educación física (Pizzurno, 1914) y ese mismo año, 1909, creaba el gabinete antropométrico para el CME (CNE, 1913b). Dada esta secuencia cronológica y que haya sido el mismo organismo el encargado de tomar las dos decisiones, es de suponer que el gabinete antropométrico retirado a la educación física es el mismo que el otorgado al CME, aunque este dato no ha podido ser localizado en los documentos consultados.

Las antropometrías escolares del CME comenzaron a partir de ese momento. Los primeros trabajos fueron realizados en 1909 o 1910 y luego vendría una proliferación inédita de estudios antropométricos a escolares de Buenos Aires llevados adelante por el CME, tanto en escuelas comunes como en escuelas para niños débiles (Agüero et al., 2012). En cambio no se han podido localizar estudios antropométricos oficiales en la educación física escolar previos a 1923.

Conclusiones

En la Argentina de principios del siglo XX la antropometría se instaló como técnica recolectora de información científica en diversidad de disciplinas. En la educación física formó parte del SAEF desde un principio. Su aplicación permitiría validar el sistema al poder mostrar numéricamente sus efectos positivos sobre el físico de los estudiantes. Romero Brest intentó llevar a cabo antropometrías tanto en escuelas primarias como en colegios secundarios de la ciudad de Buenos Aires con lo fines recién señalados. A pesar de sus gestiones no pudo hacerlo, y por lo tanto su sistema no pudo ponerse a prueba en los términos que el mismo Romero Brest se había propuesto. Conjeturamos que esto se debió, al menos en parte, a que la instalación y aplicación de gabinetes antropométricos en las escuelas de Buenos Aires era un asunto también reclamado por la medicina escolar, disciplina que finalmente logró aplicar la antropometría a los escolares y realizar una cantidad inédita de estudios antropométricos en niños y niñas de Buenos Aires. Por su parte, Romero Brest pudo llevar a cabo su proyecto antropométrico en aquellas oportunidades en las que tuvo autonomía y capacidad de decisión, el Colegio Nacional Oeste y, sobre todo, el INSEF.

A futuro, análisis del tipo interseccional que tengan en cuenta los sexos, los géneros, las etnias, las nacionalidades y las clases sociales, entre otras características de la población infantil de la época, podrían ampliar el abordaje de las cuestiones trabajadas en este artículo. Asimismo, creemos que se mejoraría la comprensión de los fenómenos aquí estudiados si en futuros trabajos se ampliara y profundizara en los debates al interior de la educación física y se interpretaran estos temas dentro de dicha discusión.

Referencias

Agüero, A. L., Iglesias, S. & Milanino, A. (2009). Enrique Romero Brest y los inicios de la educación física escolar. Su tiempo, su vida, su pensamiento y su obra. Eä Journal, 1(1). Recuperado de https://issuu.com/eajournal/docs/articulo-enrique-romero-brest

Agüero, A. L., Milanino, A., Bortz, J. & Isolabella, M. (2012). Precursores de la antropometría escolar en la ciudad de Buenos Aires: Luis Cassinelli, Genaro Sisto, Juan P. Garrahan, Saúl Bettinotti y Cornejo Sosa. Eä Journal, 4(1). Recuperado de http://www.ea-journal.com/images/stories/Arts0401/Articulo_-_Aguero_et_al-Precursores.pdf

Aisenstein, A. (2006). La educación física escolar en Argentina: Conformación y permanencia de una matriz disciplinar, 1880-1960 [Tesis doctoral]. Recuperado de http://hdl.handle.net/10908/11165

Alzú, J. (1914). Trabajos prácticos en el Laboratorio de Fisiología. Revista de la Educación Física, 6(1), 28-30.

Anónimo. (1909). Nuestros propósitos. Revista de la Educación Física, 1(1), 5-6.

Anónimo. (1913a). Congreso Internacional de Educación Física en París. Revista de la Educación Física, 5(1), 44-45.

Anónimo. (1913b). Trabajos de fisiología. Revista de la Educación Física, 5(1), 62.

Bavio, E. A. (1909). Dictámenes: Sobre excursiones escolares, cursos teorico- prácticos de dibujo y ejercicios físicos para los maestros, y sobre la inconveniencia en restablecer los concursos anuales de educacion fisica. El Monitor de la Educación Común, 28(438), 457-468.

Beltrán, J. (1900). Colegio Nacional de la Capital (Oeste). Informe del curso de 1899. Buenos Aires: La Nación.

Beltrán, J. (1905). Sur l’éducation physique dans la République Argentine. En Comité International Olimpique. En Congrès International de Sport et d’Education Physique (pp. 181-182). Auxerre: Albert Lanier.

Beltrán, J. (1909). El Colegio Nacional: El plan de estudios, bases generals. El Monitor de la Educación Común, 28(437), 304-325.

Beltrán, J. (1911). La educación primaria en la República Argentina: Conferencia en la Sorbona. El Monitor de la Educación Común, 29(461), 317-371.

Bortz, J. (2019). Transit of knowledge and de-centred science: the journeys of the Swedish physician Ernst Georg Åberg. Lychnos: Annual of the Swedish History of Science Society, 2019, 111-126. Recuperado de https://tidskriftenlychnos.se/article/view/21560

Cardoso, C. (2000). Introducción al trabajo de la investigación histórica: Conocimiento, método e historia. (5ta. ed.). Crítica.

Comisión de Homenaje (1934). El educador Pablo A. Pizzurno: recopilación de trabajos: medio siglo de acción cultural en la enseñanza secundaria, normal y primaria. Buenos Aires: Establecimiento Gráfico Argentino.

Consejo Nacional de Educación. (1913). La educación común en la República Argentina, Años 1909-1910. Buenos Aires: Penitenciaría Nacional.

Consejo Nacional de Educación. (1914). Educación común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales, Años 1911-1912. Buenos Aires: G. Kraft.

Consejo Nacional de Educación. (1916). Educación común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales, Años 1913-1914. Buenos Aires: Compañía Sud-Americana de Billetes de Banco.

Consejo Nacional de Educación. (1918). Educación común en la Capital, Provincias y Territorios Nacionales, Año 1917. Buenos Aires: Penitenciaría Nacional.

Demenÿ, G. (1903). Les bases scientifiques de l'éducation physique (2. ed). Paris: Félix Alcan.

Drago, L. (1888). Los hombres de presa (2. ed.). Buenos Aires: Félix Lajouane.

Farinola, M. (2013). Los orígenes de la evaluación de la aptitud física de los jóvenes en la Educación Física escolar argentina. Eä Journal, 5(2). Recuperado de http://www.ea-journal.com/es/numeros-anteriores/72-2015-03-23-15-24-55/355-2015-03-27-19-56-44

Farinola, M. G. y Bortz, J. E. (2022a). El ingreso de la antropometría a la ciencia argentina: 1870-1890. En A. L. Agüero y C. A. Lértora Mendoza (coord.), XXI Jornadas de Historia del Pensamiento Científico Argentino : Actas (pp. 25-44). CABA: Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano. Recuperado de http://bibliotecafepai.fepai.org.ar/Actas/HistoriaCiencia/ActasXXIHC.pdf

Farinola, M. G. y Bortz, J. E. (2022b). Emilio Ramón Coni: pionero de la antropometría en la medicina escolar argentina. En J. L. Orosco Eduardo (ed.), Memorias del VI Congreso Panamericano de Historia de la Medicina (pp. 133-144). La Paz, Bolivia: Academia Panamericana de Historia de la Medicina y Academia Boliviana de Historia de la Medicina (virtual). Recuperado de https://d3849c87-d085-45ba-8d75-9d03ee83d6ef.filesusr.com/ugd/515f98_f4f2ab0a3fcd4848b9c6a595623ab64f.pdf

Farinola, M. G., y Bortz, J. E. (2023). La antropometría y su significado en la ciencia europea del siglo XIX. Revista Argentina de Antropología Biológica, 25(2), 067. https://doi.org/10.24215/18536387e067

Frechtel, I. (2018). La renovación pedagógica en Argentina, 1910-1936. Sujetos e ideas en la recepción y circulación de la escuela nueva. Trabajo presentado en Jornadas Investigadores en Formación en Ciencias de la Educación. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras. Recuperado de http://eventosacademicos.filo.uba.ar/index.php/JIFIICE/VI-IV/paper/view/3934

Godin, P. (1901). Du rôle de l'anthropométrie en éducation physique. Bulletins de la Société d'anthropologie de Paris, V° Série, tome 2, 110-134.

Inspección General de Enseñanza Secundaria (IGES). (1898). El ejercicio físico en los colegios nacionales. Su organización. Instrucciones y reglamento. Buenos Aires: El Hogar y La Escuela.

Kragh, H. (1989). Introducción a la historia de la ciencia. Crítica.

Lobato, M. (2000a). Introducción. En M. Z. Lobato (dir.), El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916) (pp. 11-13). Buenos Aires: Sudamericana.

Lobato, M. (2000b). Estado, gobierno y política en el régimen conservador. En M. Z. Lobato (dir.), El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916) (pp. 179-208). Buenos Aires: Sudamericana.

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. (1906). Designando al Dr. Juan G. Beltrán para hacer estudios en el extranjero. En Memoria presentada al Congreso de la Nación por el Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Tomo II (pp. 440-441). Buenos Aires: Penitenciaría Nacional.

Piñero, H. (1904). Fisiología del ejercicio y educación física científica. Archivos de Psiquiatría, Criminología y Ciencias Afines, 3, 314-348.

Pizzurno, P. (1914). EI Instituto Superior Nacional de Educación Física. El Monitor de la Educación Común, 33(504), 399-414.

República Argentina. (17 de febrero de 1905). Decreto estableciendo el Plan de Enseñanza y Educación Física Nacional. Registro Nacional de la República Argentina. Año 1905. Primer cuatrimestre. Buenos Aires: Penitenciaría Nacional.

Romero, J. L. (2015). Breve historia de la Argentina (6. ed.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Romero Brest, E. J. (1903). Cursos normales de educación física (sus resultados). Buenos Aires: Las Ciencias.

Romero Brest, E. J. (1904). Organización general de la educación física en la enseñanza secundaria. Anales de la Sociedad Científica Argentina, 58(2), 72-87.

Romero Brest, E. J. (1905). Curso superior de educación física: bases científicas y aplicaciones prácticas. Tomo II: Pedagogía y práctica de la educación física. Buenos Aires: Las Ciencias.

Romero Brest, E. J. (1909). La educación física en la escuela primaria: su organización y sus resultados. Buenos Aires: La Semana Médica.

Romero Brest, E. J. (1912a). Memoria del Instituto Nacional Superior de Educación Física. Revista de la Educación Física, 4(3), 145-156.

Romero Brest, E. J. (1912b). Acción inmediata del ejercicio sobre la respiración. Revista de la Educación Física, 4(4), 169-175.

Romero Brest, E. J. (1913a). Estado actual de la educación física en la República Argentina. Revista de la Educación Física, 5(2), 75-111.

Romero Brest, E. J. (1913b). Informe presentado al Ministerio de Instrucción Pública por el delegado del gobierno argentino al Congreso de Educación Física de París. Revista de la Educación Física, 5(2), 114-135.

Romero Brest, E., J. (1915). Pedagogía de la educación física (3. ed.). Buenos Aires: Cabaut.

Romero Brest, E. J. (1917). El Instituto Nacional Superior de Educación Física: antecedentes, organización, resultados. Buenos Aires: Cabaut y cía.

Romero Brest, E., J. (1938a). Pedagogía de la educación física (7. ed.). Buenos Aires: Librería del Colegio.

Romero Brest, E., J. (1938b). El sentido espiritual de la educación física. Buenos Aires: Librería del Colegio.

Saraví Rivière, J. (1998). Aportes para una historia de la Educación Física, 1900 a 1945. Buenos Aires: IEF Nº1 “Dr. Enrique Romero Brest”.

Scharagrodsky, P. (2015a). El Sistema Argentino de Educación Física. Entre el cientificismo, la higienización, el eclecticismo y la argentinidad. Rev Bras Ciênc Esporte, 37(2), 158-164. https://doi.org/10.1016/j.rbce.2014.11.015

Scharagrodsky, P. (2015b). Los arquitectos corporales en la Educación Física y los Deportes. Entre fichas, saberes y oficios (Argentina primera mitad del siglo XX). Trabajos Y Comunicaciones, 42. Recuperado a partir de https://www.trabajosycomunicaciones.fahce.unlp.edu.ar/article/view/TyC2015n42a05

Schiffino, M. B. (2009). José María Ramos Mejía: Estado, salud y educación para construir la Argentina moderna. Presentado en XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, San Carlos de Bariloche. Recuperado de http://cdsa.aacademica.org/000-008/71

Schuster, F. (1985). El concepto de ciencia. En H. Biagini (Comp.), El movimiento positivista argentino (pp. 321-332). Buenos Aires: Editorial de Belgrano.

Sozzo, M. (2011). “Los exóticos del crimen”. Inmigración, delito y criminología positivista en Argentina (1887–1914). Delito y Sociedad, 2(32), 19–52. https://doi.org/10.14409/dys.v2i32.5647

Spencer, F. (1997). Anthropometry. En F. Spencer (Editor), History of physical anthropology: An encyclopedia (pp. 80-90). Nueva York y Londres: Garland Publishing, inc.

Suriano, J. (Comp.). (2000). La cuestión social en Argentina 1870-1943. Buenos Aires: La Colmena.

Valdez, A. (1897). Boletín sanitario. El Monitor de la Educación Común, 17(293), 623-624.

Notas

Recepción: 02 Noviembre 2023

Aprobación: 21 Febrero 2024

Publicación: 01 Abril 2024